自愿锁仓

作者:邢海洋

6月17日,股改第一股三一重工迎来了全流通,市场则以连续下跌迎接全流通时代的到来。投资者的恐惧颇有道理,一个三一重工,即使大股东为维持其控股地位只抛售总股本50%以外的股票,仍有1亿余股,按当时的市价能套现30亿元。而这只是沪深千多家A股的开端,A股以连续两周的暴跌迎接这一时刻,其结果是总市值锐减了3.91万亿元。

一个全流通时代的到来,危机性显然被市场刻意夸大,达到了非理性的程度。仅从资金上看,以这近4万亿元的资金,足够抵挡一阵子“大非”的减持了。投资者的非理性还表现在估值上,他们一厢情愿地认为,“大非”持仓成本不过1元,尽可在任何价位减持,市场因此也就没了“底”——即使回到原始股时代,“大非”也在所不惜。

这一认识上的偏差却被三一重工大股东自愿锁仓两年的承诺破解。除了延长两年的禁售期,大股东还承诺只在每股55.76元以上的价格解禁,比公告前收盘价整整高出了1倍。示范效应下,又有多家上市公司跟进,除了锁仓承诺,还纷纷明确了抛售的价格下限。一时间,自愿锁仓蔚然成风,“大非”流通,这一压在投资者头顶上最重的一座大山似乎烟消云散。

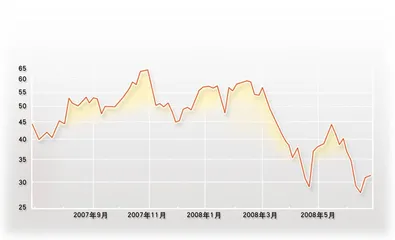

查三一重工承诺的解禁价格的下限,正是它本轮牛市的高价区间,即使今年1月市场开始下跌时,该股仍在50元/股的价位上盘桓,只是到了3月后才随着市场信心的彻底崩溃而跌落。另一家承诺锁仓的黄山旅游本轮下跌中最低到了13元/股,承诺的解禁底线是30元/股,距离本轮大牛市的高点33元/股只一步之远。鼎立股份控股股东更在股价仅为6.55元/股的情况下,承诺减持价不会低于20元/股,这个价格甚至远超过它本轮牛市的最高价了。这样的承诺说明了企业经营者和二级市场上的投资者的价值判断差距巨大。

但也有人说,大股东这样做无非是为了提振投资者信心,托举股价。也的确是,公告发布后股价无一例外地上升,但显然也很难涨到解禁的底线价格。散户容易被“大非”的豪言壮语所感染,基金却开始了他们的趁利好抛售的行动。公告当日,机构卖出三一重工的金额占到流通盘的1.04%,在前10大卖出席位中,基金占有7席。第二天机构卖出量再次加大,基金卖出金额占到流通盘的1.65%。2天内,机构卖出金额至少合计7.4亿元。散户却开始大笔买进,公告当天增仓比例占流通盘的1.3%。散户与基金斗法的结果,几乎所有这些宣布锁仓的股票都逃不脱先涨后跌的命运,经营者的这一姿态就这样被代表着价值投资理念的基金消解。

按传统估值法,基金的行为可以理解。但市场进入全流通时代,产业资本的加入,市场的估值体系也将发生巨变。过去,投资者习惯于用市盈率和市净率来估值,这是以金融资本为主导的估值体系。“大非”以经营者的姿态出现,其估值体系以产业资本为主导,用的是市值估值法。又因为“大非”在市场中占据的绝对控股地位,市值估值法将会成为影响市场的主要力量。成熟市场中上市公司兼并收购和换股操作采用的都是市值估值法。

产业资本估值的精髓在于资本重置。其度量工具是Q指标,即资本和实体资本之间的套利指标,内在含义就是股票市场对企业资产价值相对于生产这些资产的成本进行的估算。如从“大小非”减持背景的角度来看,其所投资的公司如果Q>1,投资金融资产的资产回报率不及投资实物回报率高,势必要进行减持;而如果Q值<1,则说明上市公司的市场价值小于其重置成本,企业可以通过买进股票来取得生产性资产,将会比重置新设备来得便宜,那么很显然,此时“大小非”并没有过大的减持动力。统计显示,从1993到2008年的国内A股市场,Q值大体在2~5之间波动,最近16年的平均值约为3.4。在这轮大牛市启动之初的2005年,Q值达到最低点1.66,而在市场极度火爆的2007年则达到历史峰值6.38。

现在,市场远没有达到“大非”丧失减持动力的水平,但一连串的锁仓承诺说明很多企业经营者已经失去了减持的动力。加之A股市场又是审批制下的上市制度,上市本身的特权使得Q值相应抬高,更不能以核准制下市场的Q值推断。产业资本的发言,足以说明很多股票已经具有投资价值。

那些经营者都没有信心的企业才是市场的压力所在,可惜,这些本不应该进入股改程序的公司也都顺利过关。■(文 / 邢海洋) 自愿锁仓