王羲之《游目帖》

作者:三联生活周刊

王羲之晚年写给好友益州刺史周抚的书信,唐朝收进宫廷,装成一卷,长一丈二尺,因卷首第一行有“十七日”,总名《十七帖》。这20余件书信,宋朝时已经割裂开来,各有帖名。清朝学者包世臣作过“疏证”,认为《谯周帖》是写给大将军桓温的尺牍,《逸民帖》、《瞻近帖》、《知足下帖》是写给妻弟郗愔的,还有一些是王羲之写给子侄辈的书信。按包氏的意见,王羲之那卷《十七帖》里,与周抚的书信有19帖。周抚大约年长王羲之11岁,是东晋名将周访的长子,祖籍河南,汉末迁居九江。他先后在王羲之堂伯王敦、王导麾下为将,结识王羲之,公元343年前后升任益州刺史。那时成都是氐人所建成汉政权的首都,周抚驻守地在巴东,即今天的重庆奉节县。公元347年,东晋挥兵西进,灭成汉政权,周抚才坐镇成都,直到公元365年逝世。

王羲之的尺牍多是候问感怀的内容,写给周抚的尺牍却言之有物,谈及周抚赠送蜀中特产,老人助步的“邛竹杖”、服食所需的“旃罽、胡桃二药”、果树“青李、来禽、樱桃、日给滕”的种子。王羲之还时常打探巴蜀的风物,《盐井帖》问道:“彼盐井、火井皆有不?”盐井是产盐的井,产的盐叫井盐,自古有名;火井就是现在所说的天然气井,古代多用于煮盐。左思《蜀都赋》描写道:“火井沉荧于幽泉,高焰飞煽于天垂。”王羲之对蜀中的古代建筑很感兴趣,《成都帖》说:“往在都(东晋首都建康,今南京),见诸葛,曾具问蜀中事。云,成都城池门屋楼观,皆是秦时司马错所修。令人远想慨然,为尔不?”司马错是战国中后期秦国名将,公元前4世纪末率军灭蜀国、巴国,为秦国统一中国打下了基础。王羲之还请周抚为他摹取成都的古代壁画,《讲堂帖》说:“知有汉时讲堂在,是汉何帝时立此?知画三皇、五帝以来备有,画又精妙,甚可观也。彼有能画者不?欲因摹取,当可得不?”王羲之知道“汉时讲堂”画有三皇、五帝,也许是周抚为了满足王羲之的好奇心告诉他的。

王羲之还多次向周抚打探西蜀的山川名胜。他在《清晏帖》中劝周抚:你那里的山川形势如此雄奇,怎么能不去游览一番呢?原句是:“山川形势乃尔,何可以不游目?”游目,随意观览瞻望的意思。这个词,战国时代屈原《离骚》里就有:“忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。”王羲之《兰亭序》里也能见到:“仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之乐,信可乐也。”王羲之知道蜀中山川形势,也来自周抚的介绍。有一件名为《游目帖》的尺牍,也是写给周抚的,他说:“省足下别疏,具彼土山川诸奇。扬雄《蜀都》、左太冲《三都》,殊为不备悉。彼故为多奇,益令其游目意足也。可得果,当告卿求迎,少人足耳。至时示意。迟此期,真以日为岁。想足下镇彼土,未有动理耳,要欲及卿在彼,登汶领、峨眉而旋,实不朽之盛事。但言此,心以驰于彼矣。”译为白话,大意是:“看到你的来信,说及巴蜀山川种种奇异景象,觉得扬雄《蜀都赋》、左思《三都赋》的记述很不完备。你那里的山川如此奇异,令我产生前去一游的兴趣,如果能够成行,我会事先告知,并请接一下,少来几人就可以了。等待这一天,真有度日如年之感。我想趁你在成都做官的时候,登岷山、峨眉山而还,这将是我一生中不朽的美事。说及此,我的心早已到你那里去了。”

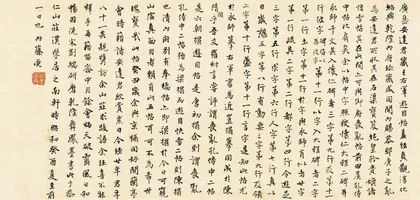

此帖名为“游目”,唐朝以后所取。帖文有“蜀都”二字,所以又称《蜀都帖》。全文11行,102字,现在看起来是短篇信札,在传世的晋人尺牍书迹中却是少见的长篇。帖中提到西晋左思《三都赋》,“三都”指三国时代的“蜀都”(今四川成都)、“吴都”(今江苏南京)、“魏都”(今河北磁县),各赋一篇。“汶领”即汶山,今天的岷山,长江黄河的分水岭,在成都平原以北。《读史方域纪要》说:“岷山连岭而西,不知纪极。北望陇山,积雪如玉,南望成都,若在井底。”“峨眉”是位于成都南面的名山。现在汶领、峨眉是国内外著名的旅游胜地,人们乘坐舒适的大巴行驶在山区的国道上,“游目”高峻的山岭,深切的河谷,虽然不会想到1700年前“书圣”王羲之曾经把这里作为旅游目的地,但一定会有“登汶领、峨眉而旋,实不朽之盛事”的感受。

王羲之不止一次向周抚表示要远游西蜀。《儿女帖》说:“吾有七儿一女,皆同生,婚娶以毕,唯一小者,尚未婚耳,过此一婚,便得至彼。”王羲之把家庭状况告诉周抚,表示他要完成家长的责任,“唯一小者,尚未婚耳”是解释尚未能成行的因由。“过此一婚,便得至彼”,是表示“游蜀”的决心,担心好友失望。尚未婚的“小者”指王献之,王羲之生前为献之订婚,看中妻弟郗昙的女儿,近亲婚姻。王羲之59岁去世那年,献之才18岁,没有看到成婚那一天。羲之五十八九岁写的《七十帖》,仍在与周抚相约远游之事:“足下今年政七十耶,知体气常佳,此大庆也。想复勤加颐养。吾年垂耳顺,推之人理,得尔以为厚幸,但恐前路转欲逼耳。以尔,要欲一游汶领,非复常言。足下但当保护,以俟此期,勿谓虚言,得果此缘,一段奇事也。”帖中明确说到自己“年垂耳顺”,这是王羲之唯一说及自己年龄的信函。他意识到自己人生“前路转欲逼”,所剩时间不多,却没有放弃远游西蜀的计划。

王羲之一生都在游走,早年随家由北迁南,成年后出仕,随禄西东,先后在今天的南京、九江、鄂州、绍兴等地做官。他喜欢旅游,特别是54岁辞官之后,“遍游东中诸郡,穷诸名山,泛沧海”,而更大的心愿是远游西蜀,“登汶岭、峨眉而旋”,他把这件事看作自己人生的“不朽之盛事”、“一段奇事”。但他还有为第七子王献之完婚的心愿,按《儿女帖》的表白,他把为父的责任置于首位,所以献之完婚成了他“游蜀”的先决条件。不幸的是,59岁那年去世,两大心愿都化为泡影。

《游目帖》是件草书尺牍,卷后的几段题跋,最早是明朝人所写,评此帖书法“寓森严于纵逸,蓄圆劲于蹈厉。其起止屈折,如天造神运,变化倏忽,莫可端倪”,而且认为是“右军真迹无疑”。其实,明朝人见到的《游目帖》是一件摹本,至于是哪个时代的摹本,意见不一。见过墨迹本的罗振玉认为是唐初拓本,而日本学者内藤虎看作更早的陈朝拓本。《游目帖》有墨迹本,也有刻本,如果逐字对比着看,不难发现,字态此阔彼窄,笔画此曲彼直、此长彼短,结构此敛彼纵,小异之处甚多。墨迹本中,第1行“疏具”、第5行“得果”、第6行“至时”、第7行“以日”、第8行“未有”,上下两字都是连笔而就,笔势纵引而下;而刻本的“得果”、“以日”是断开的。论笔势,墨迹本更显流畅。

(

)

(

)

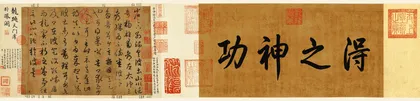

宋朝的时候,《游目帖》墨迹本隐身不显。北宋初年摹刻的《阁帖》,没有收刻《游目帖》;北宋后期徽宗朝《宣和书谱》著录的王羲之书迹,亦无《游目帖》。读《游目帖》墨迹本后面的题跋,最早是明朝人所作。《游目帖》在清初卞永誉《式古堂书画汇考》(卷六)始见著录,且录有明人的两段题跋。清朝乾隆十二年(1747),《游目帖》收入内府,重加装潢,加了引首,乾隆题写了“得之神功”。清朝后期藏入恭王府。据说八国联军入侵时流出王府,被日本商人收购,流入日本后被广岛的安达万藏购得。据帖后日本著名学者内藤虎的长跋记载,1913年春,日本京都的文艺人士举行“兰亭诗会”,纪念东晋王羲之兰亭雅集1560年,他们仿学中国古代文人的风尚,把自己的珍藏品拿出来展示交流,安达万藏带来了《游目帖》。1933年,安达万藏携《游目帖》拜访内藤虎,请求题跋。1934年印行“珂罗版”的复制品。1945年8月6日8时15分,美军一架B-29轰炸机飞临日本广岛市区上空,投下一颗代号为“小男孩”的原子弹,《游目帖》和数万生命一起,顿时化为尘埃。

前些年,文物出版社赵力华决心让《游目帖》这件名迹“起死回生”,在日本二玄社同行的帮助下,找到了1934年安达万藏委托京都的小林写真制版所用的珂罗版。这份珂罗版不但与原件大小一致,而且包括全部的题跋。经过反复研究、多次尝试,赵力华和他的同事利用高科技复原技术,终于将单色的《游目帖》还原为彩色,笔画、墨汁浓淡几乎和原帖一模一样。

( 复原的《游目帖》卷子全貌 )

( 复原的《游目帖》卷子全貌 )

2007年7月,失传已久的王羲之《游目帖》栩栩如生地重新呈现在人们面前。■(文 / 刘涛) 中国古代史书法王羲之王羲之书法周抚