“受灾股”还是“救灾股”

作者:邢海洋

买卖股票关乎救灾?显然不是,素有“亚洲股神”之称的李兆基就说,买股票不如向灾区捐钱。厂房倒了,工厂停产,股东的确蒙受了损失,但和震区的生命财产相比,这一类的损失是排在次位的。

震后第一天,66家四川和重庆上市公司紧急停牌。接下来,围绕着损失与受益,当地上市公司的股价分道扬镳,也充分体现了投资者的基本价值判断。受灾最严重的东方电气19日复牌,连续跌停,股价已经从震前的45元/股跌到了5月23日的30元/股。受益于灾后重建的上市公司则是另一番景象,国栋建设、四川路桥、中汇医药等川股连续涨停,表现最抢眼的重庆路桥竟连续6个涨停板,股价从震前的9.41元/股最高涨到了18.34元/股。川股成为市场上最活跃的力量,涨停榜中占了大半。其中最令人诧异的,要算身处灾区且报告了什邡、巴中和广元3家子公司停产的高金食品,竟然连续两天涨停。不过,随着对食品供应忧虑的解除,高金食品又恢复了平稳的走势。

东方电气是受灾最大的央企之一,主要受损业务是汉旺镇的汽轮机业务。地震发生之初,有媒体报道,公司高管曾预测损失或高于70亿元,而随后公司澄清真正损失不会高于20亿元。从公司2007年财报看,汉旺镇的营业收入约占公司营业收入的20%左右,远低于股价的下跌幅度。据测算,2008、2009年公司每股收益将分别为1.80元和2.68元,以2008年20倍市盈率算,公司的合理价值为36元/股,即使按相对保守的测算,30元/股的股价也值得持有。有鉴于此,多家咨询机构给予东方电气“买入”评级,新加坡政府投资公司震后还增持东方电气H股。

地震灾害面前买入“受灾股”还是“救灾股”,一字之差,投资理念上的价值取向立判。“救灾股”是正向思维,盘算的是企业能从救灾中获得多少利益,而“受灾”则是从他人的恐慌中获得多少价值折让。在香港地区股票市场,东方电气H股一周之内从30港元/股最低跌到20港元/股,而此前创业板的世纪阳光公布首季业绩,盈利跌90%,而当天其股价只是跌20%。东方电气的值博率还在于,灾后没几天,它就得到了一笔12亿元的风电设备订单,公司到年底市场占有率有望达到15%以上,在市场份额上继续紧逼国内的主要竞争对手金风科技,而金风科技年初上市时市盈率高达400倍。深处如此高成长的行业,20倍的市盈率足以抵消震灾带来的损失了。

扶危救困当然还有更好的副产品,股价维持一个稳定的水平,企业的金融环境友好,员工收入稳定,对灾区群众也是间接的支持。相反,爆炒救灾预期,“救灾股”股价暴涨的结果必定是暴跌,价格大起大落,并不利于维护一个稳定的金融秩序。“救灾股”的两大巨星重庆路桥和四川路桥连续暴涨后,5月23日均是跌停。的确,灾后道路抢修和重建为两大路桥公司提供了巨大的商机,但股价天天涨停还是让人联想到游资凶悍的炒作方法。有人做过归纳,大幅飙升的都不是基金重仓股,几乎没有机构持仓。四川路桥、重庆路桥、太行水泥和渝开发等暴涨的股票都有一个共同的特点,2008年一季报显示这些股票的前10大流通股东中要么一家基金都没有,要么只有一只基金入驻,且持股数较少。同样是水泥股,那些没有基金驻足的如太行水泥、江西水泥和秦岭水泥在地震后即开始连续涨停,但身为水泥业龙头的基金重仓股海螺水泥震后3个交易日仅仅上扬了6.75%。显然,游资对价值型投资者心存忌惮,只捡散户为主的上市公司炒作概念。不错,灾后重建加大了对水泥和钢铁等的需求,但这种需求只是一次性的收入,并不能成为企业长期而持续的收入。

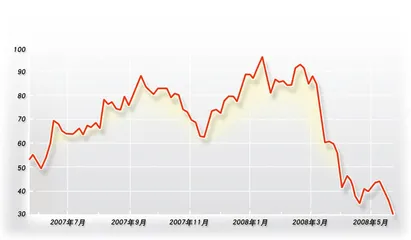

灾后重建的确会给某些行业带来一笔大收入,从国际经验看,日本、我国台湾地区等地遭受地震后股市的反应也基本如出一辙。1995年,日本神户发生了里氏7.2级地震,虽然此后日本股市逐步下滑,但与建筑、建材等相关的股票出现了持续上涨。同样,我国台湾地区在1999年遭受里氏7.3级地震后,水泥、钢铁、建材等股票均出现了上涨,下跌个股主要集中在银行、地产、保险等行业。灾难甚至还能创造出奇迹,政府和民间大量的支出将流向道路、建材、房地产乃至医药等行业,这些公司产生的利润又将流入资本市场,而为了迎接大量的订单,救灾公司也要从资本市场得到支持。于是,一个良性的资本互动开始了,市场也有望摆脱困境,开始走牛。 受灾股票投资路桥救灾