两把琴的命运

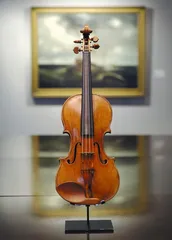

作者:李晶晶 ( 制作于 1707 年的小提琴“汉默” )

( 制作于 1707 年的小提琴“汉默” )

未见其物,先闻其音。2003年嘉德的“俪松居长物——王世襄、袁荃猷珍藏中国艺术品”专场拍卖中,一把即将拍卖的唐代“大圣遗音”伏羲式古琴奏出的一曲《良宵引》,似让人又回到籁静窗虚、怀人不见及尾声两鬓秋霜的情境中。

此琴为伏羲式,桐木胎,鹿角沙漆灰,色紫如栗壳,金徽玉轸,圆形龙池,扁圆形凤沼。七徽以下弦露黑色,遍体蛇腹断纹,中间细断纹,额有冰纹断。圆池上刻草书“大圣遗音”4字,池内纳音左右上下四隅分刻隶书“至德丙申”4字年款〔至德丙申为唐肃宗元年(756)中唐之始〕,池两侧刻隶书“峄阳之桐,空桑之材,凤鸣秋月,鹤舞瑶台”16字,池下有“困学”、“玉振”两方印,以上除年款外皆髹金。

伏羲式为古琴造型之一,常见的还有仲尼式、连珠式、落霞式、月型式等,主要是依琴体的项、腰的形制不同而有所区分。琴漆的断纹,是古琴年代久远的标志。由于长期演奏的振动和木质、漆底的不同,可形成多种断纹,如梅花断、牛毛断、蛇腹断、冰裂断和龟纹等。

这把“大圣遗音”古琴原为北京著名琴家锡宝臣所珍有。1948年,王世襄、袁荃猷夫妻二人“鬻书典钗,易此枯桐”,以饰物3件及日本版《唐宋元明名画大观》换得黄金约5两,再加翠戒3枚,经著名琴家汪孟舒介绍,从锡宝臣之孙章泽川手中求得。不过这把琴毕竟迄今已近1250年,传世既久,琴的足孔四周漆多剥落,木质亦接近朽蚀,足端虽缠裹织物并嵌塞木片仍难固定。为此王世襄特请铜器修复专家高英制作铜套并仿旧染色,再请金禹民镌刻八分书题记“世襄、荃猷,鬻书典钗,易此枯桐”12字,又请管平湖安装铜足套于孔内。管先生曾笑曰:“又至少可放心弹500年了。”50多年里,王世襄夫妇将此琴视同拱璧,除“文革”10年被抄家外,不曾分离。

拍卖现场,“大圣遗音”伏羲式古琴以250万元底价起拍,很快,一位买家立即报出了600万元的价格,经过几个回合的竞争,最后被30号买家以891万元的价格拿下此琴,创下了中国古琴拍卖的最高纪录。加上同场拍卖成交的另外5把琴,成交总额达到1573万元,成为当年的一个亮点。

( “大圣遗音”古琴 )

( “大圣遗音”古琴 )

中国拍卖古琴,西方则拍卖小提琴。对于乐器的拍卖,佳士得倒是有着不短的历史,1969年,拍卖行成立了一个专门拍卖乐器的部门。1971年接任该行乐器部主任的蒂姆·英格尔斯(Tim Ingles)说:“见到一把精致的斯特拉迪瓦里小提琴,是我最大的愉快。想到这种独特的小提琴的拍卖前景,我非常非常的激动。”将近40年里,这个乐器部共卖出3万多件乐器,其中70多件次是属于斯特拉迪瓦里的作品。佳士得每年都会选择在纽约或者伦敦进行专场拍卖。其中尤以意大利著名提琴制作师安东尼奥·斯特拉迪瓦里制作的小提琴最为抢眼,因为它们绝对是每次专场拍卖的压轴之器,其价格也总会有意想不到的数字出现。这些古董提琴收藏长久以来受到世界著名财团和银行的青睐及追捧,百年间价格一直稳健上升。

今年4月,纽约佳士得乐器专场拍卖中,由斯特拉迪瓦里在1700年制作完成的一把小提琴,拍得127万美元的高价。1965年,这把小提琴辗转到了英国皇家爱乐乐团第一位女性小提琴家芭芭拉·彭妮的手中,2007年芭芭拉·彭妮去世,人们为了纪念她就把这把小提琴命名为“彭妮”。在芭芭拉之前,此琴也历经多位知名的演奏家之手,在众多的音乐会上一展其魅力。斯特拉迪瓦里小提琴的数量非常稀少,目前全世界只有600把左右。另外,优美的音质也让斯特拉迪瓦里小提琴变得异常珍贵。

( “九霄环佩”古琴 )

( “九霄环佩”古琴 )

2006年5月16日在佳士得拍卖会上,斯特拉迪瓦里于1707年在意大利克来摩纳制造的“汉默”,以超过350万美元成交,成为拍卖史上最贵的乐器。“汉默”的拍卖过程激烈,一开始便由底价70万美元迅速升至100万美元,经过不到5分钟的竞投后,“汉默”连佣金在内以高达354.4万美元成交。买家身份未悉,他是通过电话竞投,并由佳士得乐器部主任基恩充当代理人。“汉默”曾经多次易手,其中一名买家是19世纪的瑞典收藏家汉默,其姓氏亦成了此琴的名字。基恩表示,这次指卖的委托人在1992年购得此琴,其后曾把它租给竹泽恭子等小提琴家。上一项纪录由斯特拉迪瓦里在1699年制造的“坦南特夫人”保持。2005年4月,“坦南特夫人”在佳士得以203万美元成交。

说到这里,也许大家不禁会问,这把有着1000多年历史的中国古琴却不敌只有300年历史的小提琴?中国的古琴也不乏名师制琴,所奏者也皆是当时社会名流、文人雅士,为何到了今天其价格却相差如此之多呢?

“2003年嘉德的那场拍卖,如果不是有‘王世襄’3个字,那3把古琴肯定拍不出那么高的价格,因为大家对它没有认知,认知的是‘王世襄’。你看后来很难再有古琴能拍出好价格。”一位藏家如此告诉记者,“虽然这个价格远远低于它应有的价值,但倒也属于正常。中国人向来不强调音乐,大部分的乐器像二胡、唢呐等这些我们今天称为民族乐器的,其实都是外来的。古琴虽是中国独创的,但强调的只是个人感受。”

古琴是中国最古老的弹拨乐器,有3000多年历史,被列为“琴棋书画”四艺之首。天音古曲,向来都是文人墨客的标榜之一,是古代每个文人的必修之器,历史上的著名琴家有孔子、蔡邕、蔡文姬、李白、杜甫、宋徽宗、嵇康等。看到这些名字后,也就不难理解为何那位藏家会说古琴只强调个人感受,而不注重整体了。逐渐地,古琴的演奏也从技能变成一种文化标志,古琴的角色也从演奏乐器发展成一种标志着儒雅风范的文化收藏,一种文人墨客闲情雅致的精神象征。“陈琴而乐”是历来文人雅士对古琴所蕴含的风雅追求的真实写照。

古琴本身也充满着个性,如长3尺6寸5分,代表一年有365天;琴面是弧形,代表着天,琴底为平,象征着地,又为“天圆地方”之说;古琴有13个徽,代表着一年有12个月及闰月。古琴最初有5根弦,象征着金、木、水、火、土,周文王为了悼念他死去的儿子伯邑考,增加了1根弦,武王伐纣时,为了增加士气,又增添了1根弦,所以古琴又称“文武七弦琴”。

最早的现代意义上的小提琴大约产生于16世纪中叶,那时的许多珍品现在还保存在欧洲一些博物馆内。15世纪时,意大利人对其进行了改革,并用马尾制成弓子拉奏,定名为“Violin”,即小提琴。后又经过多年演变,小提琴的形式与制作才基本固定下来。当它最早出现的时候,一般用来伴舞、伴唱,或直接演奏歌曲。1600年,它第一次出现在意大利歌剧的伴奏中。到了1626年,法王路易十三在宫中组织交响乐团,小提琴的地位得到确立。法国大革命后,随着贵族与皇室的衰落,音乐也从宫廷走向民间,出现了为公众服务的交响乐队和音乐厅。在西方,强调乐器的横向联系,会注重乐器与乐器之间的配合。像小提琴也有独奏,但往往会以钢琴或乐队伴奏,少数的曲目如巴赫的《无伴奏奏鸣曲》才会以单独的形式出现。小提琴是最具表现力的乐器之一,因此近几个世纪以来,它在交响乐和室内乐演奏中一直扮演着十分重要的角色。

“功能的丧失,也使古琴的价格受到影响。拍卖出来的这些小提琴,至今还能上舞台用于演奏。而古琴由于时间久远,能弹奏的已是微乎其微,加之懂古琴的人本来很少,致使大众对古琴的熟悉和重视程度很低。自古以来,古琴就不是一种普及性的乐器,古琴更多是作为文化人的一种雅好。”

想来,古琴孤芳自赏的姿态,正是它知音难觅的原因吧。 古琴小提琴演奏家佳士得琴音乐小提琴乐器王世襄民族乐器