工部局宰牲场的新生

作者:钟和晏 ( 几乎让人视觉错乱的廊桥空间

)

( 几乎让人视觉错乱的廊桥空间

)

如果仅仅从外观来看,沙泾路10号这座老建筑并不是如何引人注目,虽然近些年大量地拆除和破坏,在上海这座城市里,这样带有Art Deco装饰艺术风格的老房子还是有很多——暗黄色的水泥外墙、花岗岩砌筑的底层墙基,沿街立面的镂空小方格窗用了方格和圆形两种图案、入口处9根柱子都是上宽下细,上面还有W形花纹装饰。不过,几何图形和午后阳光的光影交织,加上上世纪七八十年的岁月沉积,让它有了一种典雅的感觉。

这个沙泾路和溧阳路的交界处显得很安静,路上几乎没有什么人。这座建筑还没有完全对外开放,黝黑沉重的大门,有点像监狱的细格钢条窗户,门口有几个保安人员在走来走去。大门的右侧是一块黑色标牌,“虹口区历史遗址纪念地,上海工部局宰牲场旧址,虹口区人民政府2004年1月13日公布”,还有门楣正中刻着“‘19叁Ⅲ’老场坊”,用了阿拉伯数字、罗马数字和中文字“叁”的组合。如果把这两处标志结合起来,意味着这个前“工部局宰牲场”已经完成了一次变身。

从西面走进主楼的一瞬间让人有点目瞪口呆,因为很奇怪,因为从未见过。眼前是廊桥环绕的空间,高低盘旋的楼梯,到处是宽窄不一、相互连接交错的楼梯通道,直筒的或弧线的,折线的或曲线的,几乎没有任何平直的线条。在这个几乎让人视觉神经错乱的空间里,始终徘徊着一种阴郁压抑的氛围。虽然前一天晚上,这里刚刚进行过一个喧闹无比的时尚派对,仅仅第二天,一切又不留痕迹地回到过去,好像什么都不曾发生过。

如果按照更准确的表述,这是一幢外方内圆的5层建筑,方形的主楼中间是一座占地1500平方米左右的圆柱体大楼,26座斜桥将它们连接起来,纵横交错的廊桥与螺旋梯、伞形花柱一起,构成水泥的迷宫。主楼建筑群正面有一个反复出现的几何标志图形:一个被方形包围的圆圈,与场馆的立体建筑设计完全一致。因为建筑光影形成的神秘诡异,这个奇特的廊道空间曾在周星驰的电影《功夫》中出现过,也一直让上海的摄影师们着迷不已。

“它当时的定位是一个工业建筑,是从宰牲工艺流程产生的钢筋混凝土的机器,所以你很难去纯粹追求一种美学,主要是它里面的空间气氛,有点像《哈利·波特》小说里的建筑似的。把一个废弃的工业建筑变成时尚中心,就是要把这种神秘感保留下来。”中元国际工程设计研究院总建筑师赵崇新说,他也是负责改建的总设计师。

( “19叁Ⅲ”老场坊主楼西立面

)

( “19叁Ⅲ”老场坊主楼西立面

)

“‘19叁Ⅲ’老场坊”是这座宰牲场的新名字,虽然大楼门楣上的石刻在有意模糊它的起始年代,这其实是它在两年前才获得的新身份。老场坊主要包括沙泾路10号、29号地块中的4栋建筑,其中占地面积2.5万平方米的1号楼是屠宰场旧址,2号楼建于1935年,当时是宰牲场的化制间,也就是病畜、废肉、内脏、毛发等废弃物的处置场和焚化炉。2005年,这两幢大楼列为上海市优秀历史建筑。

据资料记载,20世纪30年代,在上海公共租界内居住的中外居民人数就有110万人。作为公共租界最高行政机构,工部局每年需要宰杀大量的牲口供应市场,肉类食品的卫生问题非同小可。所以,1929年2月,工部局在虹口的肇勒路(现在的沙泾路10号)耗资393万银元购买了18亩地,用来建造新的屠宰场。屠宰场1931年动工,1934年1月竣工后投入使用。

( “19叁Ⅲ”老场坊里被改造的工业遗产建筑

)

( “19叁Ⅲ”老场坊里被改造的工业遗产建筑

)

上世纪70年代以前,这是一个与上海肉类供应或者说家庭的日常生活有关的地方,很长一段时间里,上海菜场里的肉类供应大部分出自这里。1946年,宰牲场发展成为当时规模最大的一所屠宰场和全市2/3的鲜肉供应库;1969年,它成为东风肉类加工厂、上海长生食品厂、上海肉类食品厂等的驻地。后来,即使这座“远东第一宰牲场”已不再进行屠宰工作,但上海菜场的肉类供应主要通过这里安排,变成了肉类供应的“指挥部”。不过,对很多上海人来说,这仍然是一个陌生的地方,居住在上海的摄影师尔冬强说:“这里以前是不对外开放的,我做了两本装饰艺术建筑的书,都没有把它收进去。”

宰牲场的设计师是英国建筑师巴尔弗斯,建造者是余洪记营造厂。大概清光绪二十一年(1895年),宁波余姚人余积臣在上海创设了余洪记,之前它的代表性工程已经有过南京金陵女子大学、四川北路桥堍邮政大厦(现邮电管理局)、南京路上的跑马总会大楼(后为上海图书馆)等。余积臣在1930年去世,从时间推算,完成这个宰牲场的应该是他的徒弟,余姚人孙德水。据说孙德水一直对恩师忠心耿耿,余积臣死后,为了保住余洪记的牌子,他还建造了淮海路上的杨氏公寓、四川路上的汇丰大厦等。

( “19叁Ⅲ”老场坊的空中舞台运用了磨光玻璃的地面和通过金属百叶控制进光量的采光天窗

)

( “19叁Ⅲ”老场坊的空中舞台运用了磨光玻璃的地面和通过金属百叶控制进光量的采光天窗

)

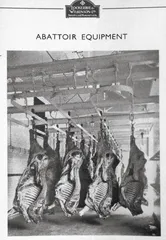

在当时,这是一个完全为了宰牲功能需要而设计的建筑,它的内部分为宰牲场、废肉拋弃所、鲜肉市场和冷藏室等。装载牛或者猪的卡车到达底楼后,牲畜被赶到一个由高高的围墙围起的坡道上,粗糙的坡道地面属于专门的防滑设计,而且实行人畜分离的通道设计。这里有完整的流水线,每层楼天花板上有可以传输的挂钩,将牲畜倒挂传输到各个流程。每间车间又有自己的通道,动物的内脏通过滑道流到相关的流程上。

上海档案馆的研究员邢建榕曾经就这座屠宰场写过专题文章,他在文章中说:“当时的宰牲场有4层牲口栏,能容纳牛1000头、羊1500头、小牛300头、猪300只。宰杀较小牲口时已经使用现代化电击设备,据说早期因电力不够强劲,宰杀牛时曾使用手枪。宰牲场有一条2.25英里长的悬挂式传送带,用来输送牲口,也便于熏蒸、消毒、凝血、包装、储藏等各个环节的操作。”

1970年,宰牲场变成了上海长城生化制药厂,2002年制药厂停产,这里也陷入了空置和废弃的状态。2002年春节,今年75岁的薛顺生在九龙宾馆30多层的中餐厅参加侄女的婚宴,偶然从酒店的窗户向下俯瞰到一个巨大的圆顶建筑,因为之前是原上海市房地局高级工程师和社科院副研究员,他意识到这是一幢不同寻常的历史建筑。2006年6月,上海创意产业投资有限公司开始开发这座被重新发现的老建筑,并委托中元国际工程设计研究院进行保护性的修缮工程。

在上海档案馆里,带有“巴尔弗斯”签名的工程结构图和建筑图仍然被保存完好。按照中元国际的建筑师们的分析,这位英国设计师在当时应该有充裕的时间,整个设计和工程都很精心,“无梁楼盖”、“伞形柱”、“旋转坡道”等都是当时很先进的建筑技术。所以,虽然寂寂无名,巴尔弗斯仍然被认为是一位杰出的建筑师。

( 伞状柱帽同样来源于无梁楼盖的结构设计

)

( 伞状柱帽同样来源于无梁楼盖的结构设计

)

“无梁楼盖”是让柱子直接顶在天花板上,它解决了一般大柱上必须加梁的弊端,利用空间因此被扩大了。在上世纪30年代,无梁楼盖的技术在钢筋混凝土建筑时刚刚兴起,像宰牲场这样的弧形无梁楼盖更加少见,结构上又非常合理和节省。八角形和四边形这两种形状的伞状柱帽同样来源于无梁楼盖的结构设计,被均匀地分布在建筑方形的外围体量中。

“还有他的廊桥的装配方式,总共26座桥整体汇聚的时候,每座桥都是装配在一起而不是一次性浇筑出来的。但是,我们就考据不了它当时的建造工艺是什么样的,好多东西只能去猜。幸运的是原有的建筑图纸很全,结构的图纸保留了一半,否则这件事情不是那么快就做得了的。”赵崇新说。

( 这个奇特的廊道空间一直让上海的摄影师着迷

)

( 这个奇特的廊道空间一直让上海的摄影师着迷

)

作为5个入选方案之一,中元国际的主要构思是“水泥”,整个1号楼的外立面用按照原来的工艺材料制造的水泥重新抹面,室内结构加固和施工也是用水泥粉刷和打磨。和其他那些习惯用大理石等高级材料的方案相比,这个方案在保留建筑原有的结构形式和气质上就略胜一筹。

虽然现在每个进入老场坊的人还会用“迷宫”这个词来形容它,可看到那些几年前的照片和文字描述,可以想象在改建之前它是如何杂乱甚至恐怖的场所。药厂停产之后,这里一部分是九龙宾馆的后勤辅助用房和外租仓库,还有一半以上的面积已经废弃,很多建筑通道被封堵了。一些城市探险爱好者把它作为秘密活动点,摄影师们则相互提醒“最近有人在那里拍照摔死了”。

中元国际的改建方案是节制谨慎的,这里也有文管局保护历史建筑的要求。先是做“减法”和复原,清洗掉外立面上的涂料,把那些被涂料涂过、油漆刷过、面砖贴过、木装修做过的立柱墙面恢复清除干净,刷上水泥。那时候,施工队总共从这里运出去大约6000吨混凝土。然后是做“加法”,加建了中心区域的空中舞台和3.5吨的工业电梯等现代设备。这个占地981平方米的空中舞台跨越两层空间,磨光玻璃的地面和通过金属百叶控制进光量的采光天窗,符合功能要求又有平面构成的美学原则。这样的空中舞台适合举办大型时尚活动,所以,“加”也是为了开发商的商业利益考虑。

“‘19叁Ⅲ’老场坊”是上海近几年涌现的众多创意产业集聚区中的一个,也是这个城市里被重新改造的工业遗产建筑之一。到去年底,上海分三批共授牌了50多个创意产业集聚区,其中2/3是从那些废弃多年的老工厂、老仓库改造来的,试图让那些原有功能已经消失却仍然占据着市中心良好位置的工业遗产建筑重新获得活力和商业价值。

按照创意产业的本质——短期租赁的“三不变”原则(房屋产权不变、建筑结构不变和土地性质不变),上海的创意产业政策基本上是产权方以15年的租赁期、每天每平方米1元的价格出租给那些相当于小型房地产商的开发公司,15年以后再归还原有的产权。

沙泾路10号、29号地块的产权属于锦江国际实业发展有限公司,这里也属于虹口区政府辐射面积达1.2平方公里的城区改造计划之一,虹口区的期望是重新拾起它在城市文化艺术中的地位。

锦江集团将这里出租给上海创意产业投资有限公司之后,去年11月,又有上海众桁企业管理有限公司(Axons Concepts)宣布正式接管这里的开发和管理工作。根据众桁的定义,老场坊应该变成一个“融合设计、生活方式和教育的国际性现象”,或者说“创意生活新地标”。

众桁企业管理咨询有限公司董事长兼创始人刘恩沛说:“Axons是指传输脉冲的神经元,我们公司名称部分来自老建筑神经系统式的设计,像大脑凭借神经元之间相互的连接,将创意变为现实。”

对上海创意产业投资有限公司来说,将据称总投资超过人民币7000万元的老场坊再整体转租给众桁公司应该是省心省力的做法,毕竟,这家公司的几位合伙人被认为是有国际背景的人物,或者说上海滩的时髦人物。

毕业于美国约翰·霍普金斯大学高级国际关系学院的刘恩沛过去一直在金融和资本市场领域任职,前一份工作是上海标志性物业外滩三号的执行董事兼财务总监。总经理王丽莉有过长达10年的投资银行生涯,是《雪茄客》杂志和会员达2万多名的中国雪茄客俱乐部的创办人,还有一位名厨叫陆唯(David Laris),是澳希后裔,在亿万富翁康兰(Terrance Conran)的纽约Soho旗舰店Mezzo当过行政主厨,现在经营外滩三号的陆唯轩餐厅。所以,陆唯的计划是在老场坊西立面大厅里开设一家上世纪50年代风情的牛排餐厅,而当年作为酒窖的地下室已经被改建成一个雪茄朗姆俱乐部。

“因为以前的口碑,上海有项目去找他们。他们几个人看了几次老建筑,觉得很震惊,觉得可以做点什么事情。”众桁公司的一位管理人员说。对老场坊的投资,现在众桁公布的数字已经是基本装修费超过2500万美元。

如果说一座优秀历史建筑有功能的生命、结构的生命和文化的生命,“‘19叁Ⅲ’老场坊”则是上海的城市空间如何被转换、被消费的又一个案例,仍然由政府和社会推力两种力量合力完成。这里有国际资本的影响和商业利益的驱动,也有政府形象的追求。无论如何,在上海,能够赚钱的建筑才是有生命的。 宰牲场工部局建筑