我们谈论艺术的时候都说些什么

作者:苗炜

《美联社记者手册》里,谈到采访艺术家的两条准则:第一,记着你面前这位艺术家也是一个普通人;第二,你面前这个人也是个极为特殊的人。我带着这两条准则去瑞士,按照接待方的安排,我们要见一串艺术家。

第一个见到的是位新媒体艺术家,工作室里摆着两台苹果电脑,轮番给我们放映他的作品,大体上就是一个小人儿,不断变换自己身体的形态,对着墙壁狂乱地敲打,墙壁就变形了,对着世界地图狂乱地敲打,地图也就变形了。按照艺术家的说法,他在探讨人的身体与空间的关系。可我看那小人的造型,总会想到动画片《怪物公司》,那里面的怪物可好看多了,而且就电脑技术而言,《怪物公司》也比这小人儿好玩多了。新媒体艺术家最不愿意别人把他们看成是电脑技术高手,而忽视他们的艺术表达。我面对眼前这位艺术家,实在是一个问题也没能提出来。

接下来我们去见的还是一位新媒体艺术家,他的作品是3只摞在一起的大集装箱,一层的集装箱相当于门厅,二层相当于客厅。我们坐在二楼的箱子里,轮番去三楼瞻仰他的作品,那是个小集装箱,里面布置的灯光闪个不停,入口处是一块灰色的石头。这个作品的名字叫《石棺》,这位艺术家太能说了,他要探讨死亡的哲学与这个信息化的世界,大意就是某个人死了,他的所有数据都会储存在那块灰色石头上,这些数据又控制着灯光的变化等等。连接二楼和三楼的是一个危险的梯子,我爬回二楼,喝了3杯香槟,还是不知道该向这个艺术家提出什么问题。

后来我们又去了苏黎世大学,见到一位教授,他送给我们一本书,介绍他的学生们都搞了哪些个新媒体艺术。2007年春天,有两个学生,跑到苏黎世歌剧院里,把自己的手机改造一番,拨通市民的电话,被叫者就会听到:“嘿,这里是苏黎世歌剧院,你被接入歌剧院的演出现场,欢迎你收听斯特劳斯的歌剧,希望你喜欢。”这个恶作剧太好玩了,教授很高兴地向我继续介绍:“歌剧院是纳税人供养的,但歌剧演出票价太高,一般市民难以进入。这个项目让好几千位苏黎世市民成为歌剧院的听众,当然,歌剧院对这个做法很不高兴。”看,我和一位艺术教授讨论了艺术问题。

如果说,谈论新媒体艺术比较困难,说说电影总容易些吧。在瑞士电影协会,我们看了一场电影——纪录片《鸟巢》,拍摄赫尔佐格和德梅隆在北京设计和建造鸟巢的过程。影片结束后,我们与制片人共进晚餐,一坐下,制片人就问,你对这个电影怎么看?我只好如实回答,我觉得这个电影没有幽默感。制片人急了:我们又不是喜剧片。我只好请他介绍这个影片的拍摄过程,趁他说话的工夫,我把头盘吃完,抬起头听到他说,鸟巢那些钢结构搭到一起的时候,他感到了东方文化与西方文化的交融。

终于,在伯尔尼,我们去参观了保罗克利博物馆。他的4000多件作品保存在这个博物馆里,我进去看看就是了。他是个天才,从小就练小提琴,后来选择了作画,娶了个钢琴家做老婆,还没放弃写诗写日记。博物馆里展出他13岁时的风景素描,生动地描绘了伯尔尼城,100年后再看,差不多还是那样子。但这个画家后来的画越来越抽象,他说:“画家不是要画可见的东西,而是要把不可见的东西画出来。”

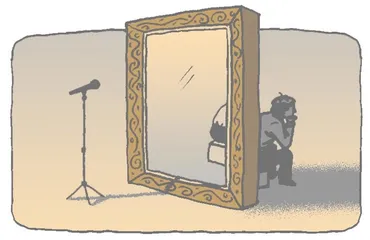

说来惭愧,我对保罗克利的肤浅认识,最先来自一部叫《上海浮世绘》的小说,里面有个段落:女主人公进入了一家男人抽着雪茄女人喝着红酒的酒吧,然后有一个陌生男子上来搭讪。他们聊了半天,终于聊到了艺术。女的说,我喜欢保罗克利。男的就说,保罗克利不构思,他觉得绘画应该从一个点、一根线条开始,然后让大脑带着笔自由游走,走到哪里是哪里,根本不理会那些构图啊、色彩啊这类的学说,绘画是心灵的自由释放。同样,生命没有具体的目标,让它随着自然慢慢行走,走到哪里都有可能。当天晚上,这个女人就和这男的随着自然行走去搞一夜情了。

尽管这是个肤浅的小说,但我还是认真思考了那个陌生男人的建议,他说要理解一个画家,还是要看画家的传记,这样可以更好地理解他的艺术。从小说里的话语来看,他对保罗克利的理解没什么不正确的,因为这位画家的传记作者也说过,保罗克利是个“原始人的孩子”。但是,我总觉得,如果我没能看懂他的画,没能理解他画中的意思,那些传记中的文字也就没多大价值。

旅途中我带着一本旅居瑞士的俄罗斯作家的小说《爱神草》,扉页题词——因为世界为语言所缔造,所以我们用语言来恢复。以我那几天的感触来说,我倒更愿意这世界是被保罗克利那样的绘画语言所缔造的,我们看见了,不管明白还是不明白,都沉默不语。 画家克利新媒体艺术文化保罗