大象的新腿

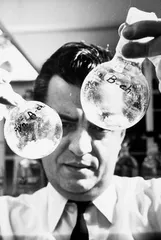

作者:三联生活周刊 ( 从事合成胰岛素工作的科学家帕纳约蒂斯·卡索亚尼斯 )

( 从事合成胰岛素工作的科学家帕纳约蒂斯·卡索亚尼斯 )

如果把人类寻找糖尿病治疗手段的过程比做盲人摸象,那么,肠促胰岛素分泌激素类药物就是制药业最新摸到的一条象腿。

2005年4月以前,除了动物学家,恐怕没有多少人会认为生活在美国西南部和墨西哥北部沙漠地带中的希拉毒蜥(Gila monster)是一种可爱的动物。除了其貌不扬,它还有毒,事实上身长两英尺的希拉毒蜥,被认为是美国本土最毒的蜥蜴,当它咬住猎物——一只莽撞的沙鼠,一只还没学会飞的雏鸟,或是一个正徒步横穿沙漠的墨西哥偷渡客——时,中空的下牙会迅速释放出内藏的神经毒液。尽管没有记录显示这种毒液曾夺去人的生命,但身上吊着一只死不松口的毒蜥蜴被紧急送往医院,绝对不会是令人愉快的经历。

这种情形在2005年4月29日出现了有趣的变化。在CNN和《纽约时报》的报道中,希拉毒蜥成了“神奇的小家伙”,而它那会导致伤口剧烈疼痛的毒口水成了“击退二型糖尿病的希望之泉”——一切只因为,这一天,美国食品和药品管理局(FDA)批准了由礼来(Eli Lilly)和Amylin公司共同研发的一种名为Byetta的新药。

从美国东岸到西岸,糖尿病医生的电话几乎被咨询如何获得新药物的病人打爆。截至2007年10月,美国医生开出了超过300万个Byetta的处方。上市初期,因为卖得太好,担心生产能力无法保障供应,礼来和Amylin甚至向医生发出通知,暂时不要为病人使用Byetta。华尔街的分析师开始预测一种新的明星药物的诞生,礼来和Amylin的股票连续上涨。礼来在糖尿病治疗领域的老对手们——诺和诺德(Novo Nordisk)、默克(Merck)、诺华(Novartis)、百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb)、葛兰素史克(GSK)以及赛诺菲·安万特(Sanofi Aventis),纷纷放出口风,他们的类似药物也在通往审批的道路上。

这样的情景在制药业并不多见。通常而言,各大制药巨头都有自己专注的研发领域,就像多年以来,胰岛素基本上是礼来、诺和诺德和后起之秀赛诺菲·安万特的三分天下,而安万特又和施维雅包揽磺脲类药物半壁江山,双胍类药物的龙头老大肯定是百时美施贵宝,葛兰素史克的文迪雅领军噻唑烷二酮类药物,而在α-葡萄糖苷酶抑制剂类的领域,也很少有人能够抢走拜耳的风头。但这一次,全球糖尿病药物市场中的几个重量级厂家,却不约而同地表现出对一个方向的异常浓厚的兴趣。

( 1 月 14 日,患有糖尿病的孩子们在美国明尼苏达州的烹饪学校学习制作适合糖尿病患者的食物 )

( 1 月 14 日,患有糖尿病的孩子们在美国明尼苏达州的烹饪学校学习制作适合糖尿病患者的食物 )

这个方向,被统称为基于肠促胰岛素分泌激素类药物(Incretin-based Therapies)。Byetta是第一个获得FDA批准上市的肠促胰岛素分泌激素类药物,却不是唯一的一种,在它身后,还跟着至少30个兄弟姐妹。一个细节足以表明整个糖尿病研究领域对此类药物的重视:美国糖尿病协会(American Diabetes Association,简称ADA)每年召开的年会,是全世界最重要的糖尿病学术会议之一,在2007年6月召开的第67届ADA年会后,ADA的编辑选择了这样的标题作为对2000多个会议报告和论文的总结:“从胰岛素到肠促胰岛素分泌激素”(From Insulin to Incretins)。

有趣的是,肠促胰岛素分泌激素并不是一个新概念。

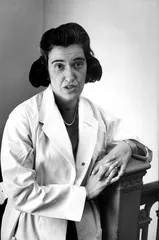

( 1978 年的诺贝尔奖得主罗塞琳·亚罗 (1961 年摄) )

( 1978 年的诺贝尔奖得主罗塞琳·亚罗 (1961 年摄) )

早在1932年,拉贝尔(La Barre)就曾经提出过,肠道中存在一种可以影响血糖的激素,并为之命名为肠促胰岛素分泌激素。1967年,佩雷(Perley)和奇普尼斯(Kipnis)在发表于《临床研究杂志》(Journal of Clinical Investigation)的论文中,阐述了他们在试验中观察到的肠促胰岛素分泌激素效应(Incretin Effect)。

简单地说,这个试验就是让一个人喝糖水,而给另外一个人静脉注射葡萄糖,让他们的血糖都达到一定浓度,再测量血液中的C肽。C肽与胰岛素同为胰岛β细胞分泌的物质,两者向来“孟不离焦,焦不离孟”,有一个C肽就有一个胰岛素分子。因为C肽不受胰岛抗体干扰,通过测量它,便能知道到底分泌了多少胰岛素。

( 胰岛素的发明者之一、加拿大医生查尔斯·贝斯特与妻子在伦敦 (1971 年摄) )

( 胰岛素的发明者之一、加拿大医生查尔斯·贝斯特与妻子在伦敦 (1971 年摄) )

结果令人惊讶。尽管血糖没有差别,1小时后,喝糖水的人血液中的C肽含量却是注射葡萄糖的人的两倍;而在1个小时20分钟左右,C肽到达峰值时,差距可以扩大到近2.5倍。这预示着,胃肠道中必定存在一种以往未被认识的、刺激胰岛素分泌的特殊物质。

后续研究确定了特殊物质的身份,它们是回肠L细胞合成分泌的胰高糖素样肽-1(GLP-1)和空肠K细胞合成分泌葡萄糖依赖性促胰岛素分泌多肽(GIP)。刺激胰岛素分泌的效应主要由GLP-1产生,除此之外,它还可以作用于胰腺α细胞,减少有提升血糖作用的胰高血糖素的分泌;作用于大脑,令人减少食欲;作用于肝脏,减少肝糖输出;作用于胃肠,减缓胃排空的速度。所有这些机制,都有助于降低血糖。在二型糖尿病患者中,GIP的分泌正常,只是作用减弱,GLP-1却恰好相反,分泌减少但作用依然维持。

最重要的是,GLP-1具有葡萄糖依赖性,就是说当且仅当察觉到葡萄糖水平升高时,GLP-1才会激活发挥作用,如果一个人血糖正常,即使注射入再多的GLP-1,它也不会被激活。这一特性显著有别于可以将血糖无限降低、甚至到零的胰岛素和磺脲类药物,也优于同样存在低血糖风险的胰岛素增敏剂类药物。所有这一切,使得GLP-1成为一种理想的独立于以往降糖药物作用机制的全新研发方向。

但是——具有决定性意义的,永远是“但是”后面的那句话。

“GLP-1在人体内的半衰期只有1到2分钟。”诺和诺德(中国)糖尿病市场部总监张克洲说。它的克星是一种名为二肽基肽酶-IV(DPP-IV)的蛋白。就像《天龙八部》里的王夫人,只要撞到大理人或是姓段的,便一律活埋,DPP-IV也有自己的印记——那就是GLP-1结构中N端片段上的组氨酸-甘氨酸二肽。一旦侦察到它们的存在,DPP-IV立刻挥舞大刀将其斩断,GLP-1顿失活性。

这意味着,如果直接用GLP-1来做药,可能需要24小时一直不停地给病人输液,礼来中国医学及注册事务副总裁郑以漫说,“对于糖尿病这种长期的慢性病,缺乏实际应用价值”。正因为这个原因,上世纪六七十年代的GLP-1热昙花一现后便销声匿迹。

如果不是上世纪90年代初,在纽约所罗门·波尔森研究实验室(Solomon A. Berson Research Laboratory)工作的内分泌医生约翰·恩(John Eng)的一个意外发现,GLP-1很可能会像无数曾经被研究者寄予厚望但未能走得更远的化合物一样,被人们遗忘。这是制药业的一个残酷现实:全世界的实验室中,天才的科学家每天制造出数以千万计的化合物,但因为各种原因,能够进入一期临床实验的只有个位数,而这些幸运儿70%会止步于这一阶段。

当时主持所罗门·波尔森实验室的,是1978年的诺贝尔奖得主罗塞琳·亚罗(Rosalyn Yalow),她十分痴迷于在不同动物体内寻找新奇的激素。在她手下工作的研究人员,由此展开了一场大规模筛选动物多肽的竞赛,约翰·恩先从墨西哥念珠毒蜥的毒液中找出一种新的激素,并将其命名为Exendin-3,随后他又把注意力转到墨西哥念珠毒蜥的近亲希拉毒蜥上。

要排出动物界中暴饮暴食榜的座次,希拉毒蜥一定位列前班。它们一次可以吃下约为自身体重1/3到一半的饕餮大餐,然后把能量储存在肥大的尾巴里。一只成年希拉毒蜥,每年只需要进食3到4次。

这样的生活方式换成人类,糖代谢系统一定早早崩溃,希拉毒蜥却浑若无事。约翰·恩在它有毒的唾液中找出了其中奥秘。他发现了一种后来被他命名为Exendin-4的激素,它的结构与人体内的GLP-1有很大的相似度,而且可以与人的GLP-1受体相结合。和GLP-1一样,Exendin-4也拥有调节血糖的能力,但是有别于GLP-1的部分结构,却让它没那么容易被DPP-IV切断,可以在12个小时甚至更长的时间里继续发挥作用。

1992年,约翰·恩将关于Exendin-4的论文发表在《生物化学杂志》(The Journal of Biological Chemistry)上,期待中的关注并没有到来。从1992到1996年,约翰·恩几乎给他听说过的每一家制药厂都打了电话,询问对方是否对一种治疗糖尿病的新疗法有兴趣,却一一石沉大海。1996年9月,沮丧的约翰·恩决定在旧金山召开的ADA年会上公布自己的发现,但名不见经传的他连发言的机会都没有,只能在会场大厅中,借助海报向每一个路过的人解释他的新想法。

或许是命运安排,安德鲁·杨(Andrew Young),Amylin公司的一个主管,恰巧在约翰·恩的海报前停了下来。他所在的公司也尝试过GLP-1药物的开发,但一直未能解决半衰期短的问题,约翰·恩的研究为他打开了一个新的世界。小公司的长处是效率高,ADA年会还没开完,安德鲁·杨就向圣地亚哥的同事发出了指示,从市场上收购一切能找到的Exendin-4,尽快开始动物试验。一个月后,Amylin就从约翰·恩的手中买下了他的专利。

有趣的是,在Amylin与约翰·恩谈判的同时,礼来公司也对Exendin-4产生了兴趣。虽然在1996年的竞争中Amylin大获全胜,但在2002年,因为纳斯达克股市崩盘而陷入财务危机的Amylin,还是以3.25亿美元的代价,同意与礼来共同开发推广Exenatide——这,就是2005年引起糖尿病药物市场轰动的Byetta。

约翰·恩的另辟蹊径启发了其他的研究者。在丹麦,诺和诺德的研发中心,科学家们开始设想,如果结构改变就可以让DPP-IV刀下留人,除了打希拉毒蜥的主意,是否还有其他的办法?寻找的结果是结合白蛋白的GLP-1类似物Liraglutide,它的结构与人体GLP-1完全一致,但脆弱容易受到攻击的侧链环节,却为结合的白蛋白所掩盖,由此延长了半衰期。在由226名二型糖尿病患者参加的临床试验中,只需每日注射一次Liraglutide,就可以实现对血糖的良好控制(Byetta需要每日注射两次)。

在GLP-1的跑道上,除了礼来和诺和诺德这两个从胰岛素时代就征战不休的老对手,稍微落后一点的还有丹麦谢兰制药与赛诺菲-安万特共同开发的ZP-10A和AVE 0010。有点儿挤?另外的一条战线上,硝烟只有更加浓重。

肠促胰岛素分泌激素类药物的第二战场,核心的战略思想在于“围魏救赵”:不是担心GLP-1被DPP-IV狙击吗?别怕,恶人自有恶人磨。如果可以找到一种抑制DPP-IV活性的成分,不就把GLP-1解救出来了吗?诺华1998年发现了可以抑制DPP-IV活性的药物维格列汀。2006年10月,默克研发的口服药Januvia作为第一种DPP-IV抑制剂类药物在美国通过FDA许可。诺华的Galvus紧随其后,已在审批过程中,很可能在近期于美国上市。百时美施贵宝的Saxagliptin和葛兰素史克GSK-823093,分别处于三期和二期临床,也不过一步之遥。

“胰岛素在糖尿病治疗领域风光了80多年,谁知道下一个80年是不是属于肠促胰岛素分泌激素类药物的?”张克洲对未来充满信心。作为全球胰岛素类药物的龙头老大以及GLP-1药物研发第一梯队中的领跑者,诺和诺德似乎的确可以笑看风云变幻。

在默克的Januvia上市前,曾经有股市分析家预测,礼来Byetta的市场份额可能因此受到冲击。这种情形并没有出现。随着糖尿病的发病率逐年上升,以及糖尿病人生存期的延长,对多种可选药物的需求一直在膨胀,只要有好的产品线,似乎每一家制药厂都可以过得不错。

但是,“肠促胰岛素分泌激素类药物,也不过是一条象腿”。北京诺华制药临床开发及医学事务部经理邱歆海说。

从《黄帝内经》里通过观察蚂蚁在病人尿液附近聚集开始,人类在一层一层地揭开蒙在糖尿病上的面纱。“透过尿糖看到血糖,从血糖摸到毛病原来出在胰腺,然后再观察到糖尿病和心血管疾病的关系,和视网膜病变的关系,以及全身代谢紊乱之间的关系。每摸到一点新东西,大家都会兴奋不已,然而糖尿病这头大象到底长什么样?谁也没办法下结论。哪一条腿才是最好的治疗途径,争论从来都没有停止过。”

事实上,就在GLP-1和DPP-IV成为关注焦点的这一刻,已经有人在开始摸大象的另一条腿。

这是百时美施贵宝和阿斯利康共同研发的一种叫做Dapagliflozin的肾小管钠葡萄糖共转运子抑制剂,目前正在进行全球三期临床试验。

它的作用机制初听上去简直和传统的糖尿病治疗理念背道而驰:帮助血液中的葡萄糖加速通过尿液排出,让糖尿来得更猛烈。然而,从循证医学的角度,对于糖尿病人,最大的威胁来自心血管疾病、失明和截肢,尿糖并非主要矛盾。在糖尿病早期,通过降低血液中葡萄糖总量减轻胰腺β细胞的负担、延缓胰岛素抵抗进程,至少在道理上说得通。

谁知道在未来的几年中,糖尿病这头大象到底还会让我们摸到多少条腿呢?

或许有一天,我们会发现,站在面前的根本不是一头大象,而是蜈蚣。■ 大象