有说法的痕都斯坦玉

作者:曾焱 清乾隆御制痕都斯坦式白玉羊首洗,

估价 2000 万〜 3000 万港元

清乾隆御制痕都斯坦式白玉羊首洗,

估价 2000 万〜 3000 万港元

4月香港苏富比春季拍卖,看家拍品中有一件清乾隆御制痕都斯坦式白玉羊首洗,估价高达2000万~3000万港元。5月香港佳士得拍卖,专场上也将有一件被视为珍品的清乾隆御制痕都斯坦“西昆玉”御题诗贝形洗出现,估价在2500万港元以上。两大拍卖公司自然都指着新的玉器拍卖纪录能够从自己的拍品中诞生,有意无意间的价格较劲,将2008年玉器市场的看点拉到了痕都斯坦玉上。

在清宫廷玉器中,痕都斯坦玉是非常特别的一类,进入中原也就仅在乾隆一朝,所以市场上并不多见。“痕都斯坦”这个地名其实也是由乾隆核定的,故宫专家杨伯达先生说,清人所称“痕都斯坦”转译自当时回部伯克等首领所言的“印度国”之名,实际上就是印度莫卧儿帝国(Mughal Empire),也译为“蒙兀儿”,大约位于今天新疆的西北方,其玉料可能大多取自今塔什库尔干的大同玉矿,也不排除叶尔羌、于阗等绿洲国家的通贡和交易。乾隆二十四年(1759)平定准噶尔叛乱,打通了新疆玉石进入中原的道路,当时的回部领袖或朝廷派驻当地的官吏多以痕都斯坦玉呈进。台北故宫的专家据实物和文字记载,认为最早送入中原的可能是1756年供奉的一件痕都斯坦雕花玉碗,现收藏在“台北故宫”,里面刻有乾隆的咏玉诗。

关于痕都斯坦玉工艺的出处,西方汉学界有过争论。美国汉学家霍华德·汉斯福德(Howard Hansford)1968年在著述中提出,除了中国玉工,他人很难具备如此精妙的雕刻技艺,所以他推测是痕都斯坦王朝将中国工匠请到当地制作玉器,并由他们将雕刻技艺传授给当地工匠。但是以罗伯特·斯凯尔顿(Robert Skelton)为代表的一些学者在20世纪70年代否定了这种说法,斯凯尔顿举证这些美丽的玉器确实是北印度玉工的作品,他的观点也得到了“台北故宫”专家的佐证。痕都斯坦玉匠喜欢选用纯色玉材,一器一色,白玉或青白玉尤其多,这和中国传统的俏色玉雕差别很大。器形上,多为实用的碗、杯、洗、盘、壶等饮食器皿,其次为花瓶、象生物等观赏玉,但从未见过中国的礼玉形饰。痕都斯坦玉最精美之处,是器壁薄如纸,乾隆在诗中比喻为“蝉翅”。如果加有装饰,也多为伊斯兰的华丽风格,会在器壁上镶嵌金、银细丝及各色宝石或玻璃,花纹则是植物花叶,以莨苕、西番莲和铁线莲为主。现在我们所见清宫痕都斯坦玉有两种:一为当年供奉,来自北印度或者土耳其;另一种是宫内工匠仿制,称“西番作”。乾隆时,内务府设立了专门仿制痕都斯坦玉的作坊,苏州的专诸坊也有仿制。这些“西番作”并没有照搬痕都斯坦玉,而是吸取其造型、花纹特点,创造出中西合璧风格的玉器。1983年“台北故宫”举办过一次痕都斯坦玉的专题展览,专门比较了3种出处的玉件的差别:“西番作”不如痕都斯坦玉的胎薄而透明,雕工精细度也稍逊;土耳其玉件数量少,雕工不如北印度玉件。至于内壁诗文,供奉进宫的痕都斯坦玉器原来并没有,全是乾隆的性之所至:他对玉的嗜好超过历史上任何一个皇帝,尤其偏好痕都斯坦玉,把玩到兴头的时候往往赋诗作文,有时就着令清宫内府造办处,让工匠在供奉来的玉器上重新加刻年款和御制诗。

杨伯达先生说,刻有乾隆御制诗的痕都斯坦玉器并不多,流出宫外的更为少见。故宫博物院在战乱后幸存的痕都斯坦玉器,多数在那次南迁后辗转到了台北,少量留在北京故宫博物院。“台北故宫”专家曾研究发现:从1756到1794年间乾隆为痕都斯坦玉咏诗64首,其中19首在“台湾故宫”收藏的痕都斯坦玉件中能够找到,还有6首曾见于其他博物馆或私人的收藏。香港佳士得副总裁、古代陶瓷及艺术品部专家曾志芬告诉记者,她从事拍卖这么多年,至今在市场上只见过两件刻有乾隆诗的痕都斯坦玉,一是这件贝形洗,另外一件是2002年伦敦佳士得曾经拍卖的乾隆御制痕都斯坦白玉罐,当时成交价为39万多英镑。杨伯达先生对照研究了《清高宗御制诗文全集》后认为,这件贝形洗从形饰、文字及其工艺特点上看,和乾隆《题痕都斯坦玉饮器》诗中所描述的“玉饮器”几乎完全相符,结论是“莫卧儿玉工,工艺精湛”。贝形洗内壁刻有12句乾隆诗,加上款一共98个字,杨伯达先生推测刻手为苏州刻字名匠朱时云,因为根据《养心殿造办处各作承做活计清档》记载,这件痕都斯坦玉件刻字的1774年正是朱时云在宫里当差时。清内廷对刻字定额有特别规定,每天只能刻2个字,所以杨伯达先生推断贝形洗上所刻的御制诗至少用了49天,加上“朗润”篆体白文闲章,总计50天才完成。这样一件宫廷痕都斯坦玉如何流入民间?没有确切著录。据香港佳士得透露,该贝形洗1985年由香港地区著名收藏社团“敏求精舍”展览和出版过,当时标注来处为“广东收藏”。

真正莫卧儿玉工的痕都斯坦玉在乾隆中后期就比较少见了,到晚期基本消失。乾隆朝之后,几乎每个时期都会出现仿痕都斯坦玉,但因为工艺难,在市面流行的也不多。“痕都斯坦青玉在拍卖场上出现机会较多一点,但不太吸引藏家,痕都斯坦白玉则因少见而珍贵。”曾志芬说。香港佳士得的这件贝形洗在2004年春拍由香港苏富比成交过,当时924.64万港元创下痕都斯坦玉器在中国拍卖市场中的最高价格。换手如此频繁,从中能看出这两年玉器收藏市场的利好让精品快速释出,但这种态势也让真正的收藏家感到失落:玉器收藏里逐利的部分,已经快将本该更重要的玉文化挤兑殆尽了。

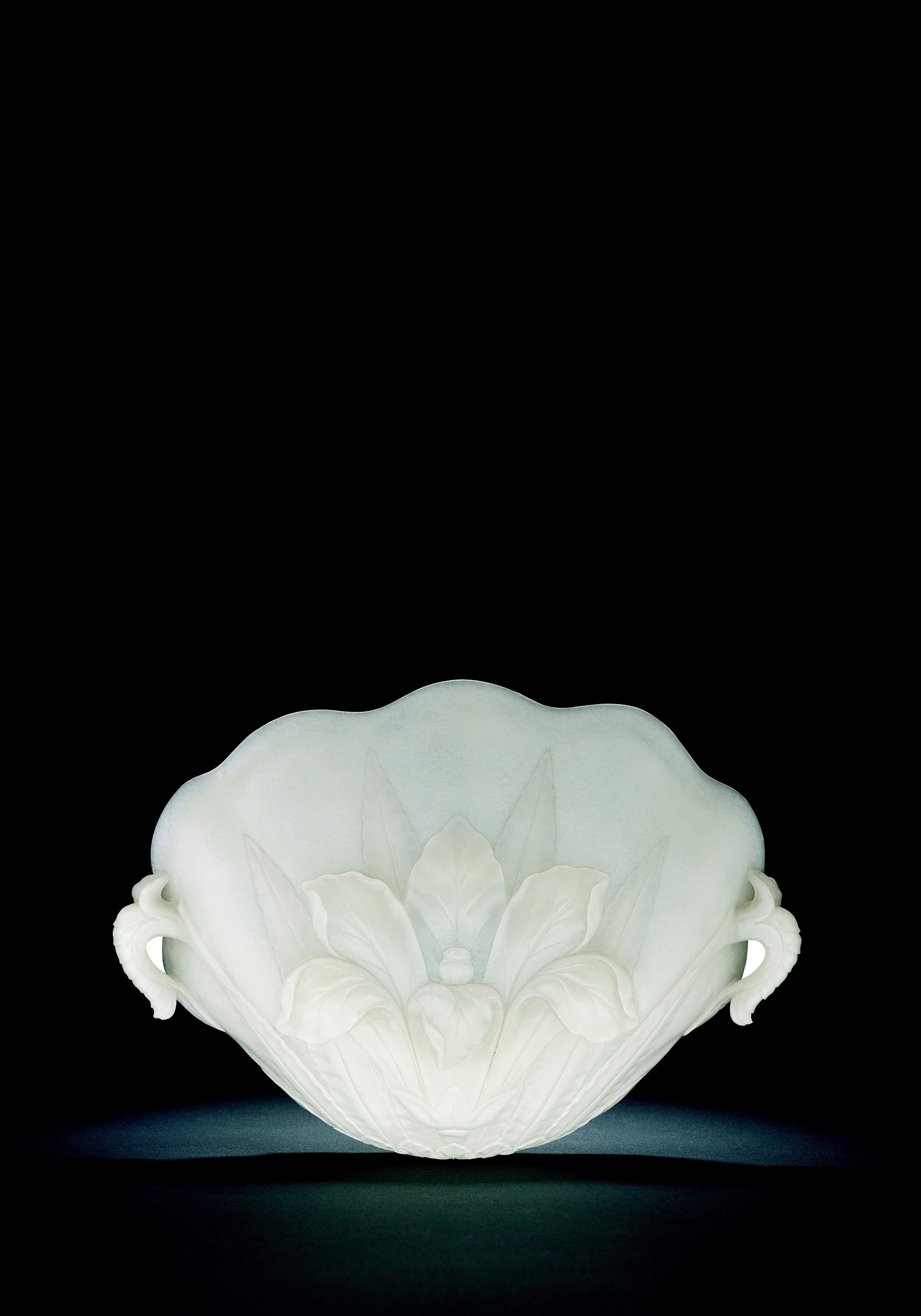

清乾隆御制痕都斯坦“西昆玉”

御题诗贝形洗,估价 2500 万港元

清乾隆御制痕都斯坦“西昆玉”

御题诗贝形洗,估价 2500 万港元

明清玉器价格还会再翻倍

几乎所有市场观察人士都把2006年看做玉器市场从抑到扬的明显拐点。台湾地区《CANS艺术新闻》分析,自从2006年香港佳士得秋拍推出“瑰玉清雕——Alan and Simone Hartman重要玉器珍藏”第一个专场获得成功后,“明清玉器瞬时成为市场主流”。香港佳士得副总裁曾志芬也明显感觉到,在这个专场之后,买家开始关注玉器市场,“哈特曼夫妇从20世纪70年代开始收藏中国玉器,提供给我们的拍品总数超过200件,这么多有记载和出处的精品出现在市场上,太有冲击力了” 。一件清乾隆御制白玉雕上方山角杯在这个专场上拍出了1100万港元,这个纪录历史性地突破了玉器拍卖的千万元关口。

2007年玉器市场延续2006年的涨势,精品纷纷出现,不断创下拍卖高价:香港苏富比春拍推出的乾隆御制翡翠和阗玉扳指7件以4736万港元成交,秋拍中一件清乾隆御制白玉松树纹笔筒又以1880.75万港元成交,而2003年在同一家公司的成交价格仅174.2万港元,涨幅为10倍。香港佳士得则在秋拍中再推第二场“瑰玉清雕——Alan and Simone Hartman 重要玉器珍藏”,清乾隆白玉鹤鹿同春笔筒再次以5400多万港元成交价打破白玉雕刻的世界拍卖纪录。

2007年中国内地的玉器拍卖市场也在上升。除了有玉器拍卖传统的翰海等老牌公司继续推出专场外,一些新晋拍卖公司也开始试探。匡时拍卖公司在2007年秋拍尝试玉器专场。“114件拍品总成交额2117万元,拍得相当不错。”总经理董国强说,玉器市场从2006年明显上扬,可能和新玉涨价有关系,“同样大小,一块新玉比清中期一件玉雕的价格还高”。香港佳士得副总裁曾志芬则认为,玉器市场走好和中国艺术品在国际市场上的整体上涨关系密切,也决定于全球经济形势,“2008年如果市场仍然走高,重要的玉器拍品价格还会再翻倍。除了原有的藏家,瓷器和漆器的部分藏家也会转收明清玉器精品”。 拍卖痕都斯坦玉玉价格

2007年中国内地的玉器拍卖市场也在上升。除了有玉器拍卖传统的翰海等老牌公司继续推出专场外,一些新晋拍卖公司也开始试探。匡时拍卖公司在2007年秋拍尝试玉器专场。“114件拍品总成交额2117万元,拍得相当不错。”总经理董国强说,玉器市场从2006年明显上扬,可能和新玉涨价有关系,“同样大小,一块新玉比清中期一件玉雕的价格还高”。香港佳士得副总裁曾志芬则认为,玉器市场走好和中国艺术品在国际市场上的整体上涨关系密切,也决定于全球经济形势,“2008年如果市场仍然走高,重要的玉器拍品价格还会再翻倍。除了原有的藏家,瓷器和漆器的部分藏家也会转收明清玉器精品”。 拍卖痕都斯坦玉玉价格