“垃圾片教皇”变成了“百老汇之王”

作者:于萍(困困) (

约翰·沃特斯

)

(

约翰·沃特斯

)

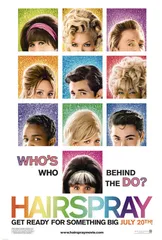

62岁的约翰·沃特斯依然会怪怪地说:“真想不明白,为什么大人一到夏天就要去海滩。”这个拍了30多年电影的老头导演虽然精瘦、半秃、留撮一字胡,可他一瞪起圆眼睛就像一生下来就变老的婴儿。他的电影总是以家乡巴的摩尔(又名“世界发型之都”)的小青年为主角:好孩子庄重虚伪,坏孩子怪诞反叛,最后坏孩子取得了胜利。以他的年纪,怎么说也该熬成个伯格曼,可他吸引的都是些离经叛道的人、怪胎、颠三倒四的边缘分子、很酷的家伙和对一切感到内疚的失败者,他只能在地下电影界领受“最高尚的劣品制造商”美誉。可是这一年多来,忽然涌起了约翰·沃特斯怀旧浪潮,他1988年的《发胶》被重拍,1990年的《哭泣阿飞》要被搬上百老汇舞台,他那坏透了的反讽和同性恋特有的深刻的敏感得到前所未有的赞美。好像在那个正在变长的名单上又列出了一条:切·格瓦拉被印上了T恤衫,乔伊·雷蒙有了以他名字命名的街道,“垃圾片教皇”变成了“百老汇之王”。

看2007年新版《发胶》时,总觉得这是一部不合时宜的电影:一个胖姑娘整天不想上学,只想参加巴的摩尔的“超级女声”——柯尼·科林斯电视秀,其间隐含了平等对待黑人兄弟、鼓励胖子走出家门等等寓意。这些对抗都是老生常谈,又淹没在太甜美的歌舞和太明媚的色彩中,唯一的兴奋点是,我看到了约翰·沃特斯。开场“早安,巴的摩尔”的歌声里,突然冒出一鬼祟老头,哆哆嗦嗦当街解开了大衣扣,那是他,客串了一个暴露狂。这部得到授权的重拍片,尖锐哪儿去了?荒诞哪儿去了?也许1988年的那部是有语境的,是约翰·沃特斯的少年回忆:20世纪60年代初期,杰克和杰姬还在白宫里,学生组织还在酝酿愤怒,民权运动正在小火慢炖,巴的摩尔云集了像他这样被黑人灵魂占据身体的白人少年。当时约翰·沃特斯已经公开同性恋身份,被猛烈歧视,自卑酿成了才华,反抗用荒诞取代,不是仅仅小露一脸,而是个人气质贯穿始终,出炉的就是冷酷、粗鲁却又艳丽的老版《发胶》。

也许怨不得重拍版,谁又学得来约翰·沃特斯的邪行劲儿呢?他的成名作《粉红火烈鸟》有“世界上最污秽的电影”之称:一帮怪胎竞争“世界上最污秽的人”称号,他们把鲜肉藏在阴道里,像嚼口香糖一样吃狗屎,压在公鸡身上做爱……还有《女人的烦恼》,一个想当名模的胖女人,她杀了一串人,吃了好些眉毛刷,在蹦床上狂舞,最后被电椅电死了。即使最受主流关注的《哭泣阿飞》,也是把小青年强尼·戴普打扮成蹩脚猫王,在监狱里又唱又跳。可随着时间的推移,约翰·沃特斯抽象化了,那些一提他就要呕吐的正派人突然转变了口风:《粉红火烈鸟》被当成“美国喜剧电影经典” 收藏在纽约现代艺术博物馆;《女人的烦恼》是在权威面前昂首阔步的自由主义战士;《哭泣阿飞》,那是强尼·戴普的福音,他顶着怪诞的背头和阴邪的表情一路跑过《剪刀手爱德华》和《理发师陶德》,所有强尼·戴普的“粉丝”都该面朝西方,向约翰·沃特斯磕头。

有人问约翰·沃特斯,他是不是特怀念那个邪恶大爆发的青年时代。他说:“我从不认为那是更好的时代,或是更坏的时代。我最不想回忆的就是性解放。你不能想象每天人们回到家都和不同的人做爱,可他们就是这么干的!在城里有家叫‘小猪崽’的酒吧,那里乱得要命:同性恋,直男(Metrosexural),异装癖……酒吧在郊外,人们都得走回家,就在途中的墓地上就地野合。当我去纽约的某间酒吧,总在想,幸好那些日子再也不会重现,它毁掉了我们,毁掉了一切,难道你怀念那些日子?”他出生在一个天主教家庭,深爱自己的父母,也忘不了带给他们的羞辱:他们的小儿子,身体一定被某个女巫占据着,因为跳下流舞被“天主教青年会”开除,磕摇头丸和大声朗读弗洛伊德的变态心理学理论而在高中被当成怪胎,刚考上纽约大学就因吸毒被勒令退学。他们哪能想到,这个讨人嫌会拍出惊世骇俗的电影,那个整天厮混在儿子卧室里的邻家男孩哈里斯·格伦-米尔斯丹,会成为20世纪七八十年代最怪诞的电影明星。这个从约翰·沃特斯卧房里爬出来的小子,后来取艺名“迪文”,是电影导演的“缪斯”,大部分电影的“女主角”。当迪文演男人时,他很平庸,找到儿时玩伴后他焕发了诡异的光彩,或者说,他们互相映照。因此约翰·沃特斯还被拿来与乔治·卢卡斯相提并论,因为他们拍的都是银河系以外的物种,前者是尤达大师,后者是迪文。1988年迪文死在睡梦中,约翰·沃特斯也不再是一个四处借钱拍电影的穷小子,他能拉来大投资。他也渐渐地老了,他后期的电影里再也没有手淫、狗屎或者毒品,没有五六十年代的矫揉造作,只剩艳丽和甜美,他还如人所愿地瞧不上了现如今:“你如果因为主流接受了我的幽默而感到震惊,那就该多看看电视,那上面的一切都比我干的事情粗俗得多。”

百老汇版《哭泣阿飞》还没上演,已经引发了一连串没人能回答的疑问:被主流招安的约翰·沃特斯,是否还算是“反叛年代不怀好意的老爸”?为什么这个号称“不寻求任何社会补偿价值”的导演会被拔高成叛逆年代的图腾?那些猛烈抨击偶像制度的家伙怎么总在这个年头被奉为偶像?约翰·沃特斯一言不发,这个比鬼还机灵的老头迅速领悟了名流之道:就像汤姆·伍尔夫永远穿白色,安娜·温特总戴着大墨镜,约翰·沃特斯敞开了那个像电影一样刻意、俗丽的私生活大门。他家里到处是假的玩意儿,假花、假食物、假药片、假猫、躺在卧室里瞪着惊恐眼睛的假婴儿。他还有一个假的妻子,一个叫苏珊的中年妇女,拍电影时她客串个小角色,没事儿时接接电话打扫房间。一有记者前来采访,他就用惨白的双手抱住苏珊的肩膀,用怪声怪气的腔调向那些早就知道他是个同性恋的记者说:“介绍一下,这是我的妻子。”他最近一次杂志硬照是躺在自家大床上,怀里揽着那个吓人的婴儿,穿亮粉色套装,与宝蓝色的名字拼写“John”形成比《发胶》还艳丽的色彩,据说他就保持着这种姿态说:“人生最重要的不是拍出了什么电影,而是哈哈一笑。”■