中华伟人堂的想象

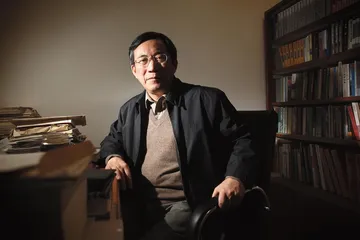

作者:王恺 ( 葛剑雄提出,建立一个专门纪念中华伟人的国家纪念堂

)

( 葛剑雄提出,建立一个专门纪念中华伟人的国家纪念堂

)

对国家如何记忆问题的解答,与关于中华文化标志城建设的具体方案纠缠在一起,葛剑雄最终提出了在中华文化标志城的核心一平方公里内建设中华伟人堂和历史、文物展示馆的设想,“为的就是让社会去保持记忆”。

其中中华伟人堂类似于法国的先贤祠,“按不同规模展示或陈列中国历史上各族伟人的形象、姓名和事迹,供纪念和瞻仰”。他觉得,老百姓需要一个“拜拜的地方”,这样一个场所不算过分。而中华伟人堂中还设有国家纪念堂,是国家举行各种纪念活动的地方。

关于中华文化标志城的建设,共有五套方案,他只是其中一套方案的总规划负责人,他说:“我们这套方案不提倡突出某个人,也不突出儒家文化,那个把孔子像放大到多少米高的方案绝对不是出自我们这里。”

他强调自己当时接触此项目时的想法,“我个人不会主动去做这个课题,作为一个知识分子,一个历史系的教授,我不需要这套系统去传授给我任何历史知识。但是,普通百姓需要,国家也需要,这任务放在我面前时,我是自愿去做这个方案的,并没有人强迫我去做”。

一个国家纪念系统的式微

( 孔府和孔林的轴线都有明显的偏斜,就是忌讳南北子午正对,不犯子午冲 )

( 孔府和孔林的轴线都有明显的偏斜,就是忌讳南北子午正对,不犯子午冲 )

复旦大学朱维铮教授是经学大家,他觉得,越是研究经学的历史就越是发现,中国历朝历代的统治者们往往重视“统治术”,“学随术变”,而不是按照他们所鼓吹的儒家文化的观念去实行统治,因此,中国历史上唯一延续下来堪称国家祭祀系统的孔子祭祀也就不那么纯粹了。

“很多朝代,祭祀的是假孔子,例如早期王莽、曹操都是奉行‘周孔之道’,将周公和孔子放在一起祭祀,那是出于自己的政治目的。而唐太宗为了不在他死后引起争端,废除了周公的祭祀,将孔子和颜回放在一起。到了韩愈那里,追寻出一个所谓道统,抬高孟子的地位。王安石出于改革的需要,将孟子的地位更加抬高,结果形成了今天大家觉得孔孟是自古以来的圣贤的模糊印象。其实各个统治者推崇儒学,也就是利用其灵活的特征为自己寻求合法性。”

( 曲阜老城里树木葱茏,灰色瓦房高低错落,生活在这里的曲阜人普遍有着从容、平和的心态

)

( 曲阜老城里树木葱茏,灰色瓦房高低错落,生活在这里的曲阜人普遍有着从容、平和的心态

)

可是,因为中国的取士制度一直和儒学联系在一起,造成孔庙的祭祀几千年来一直延续下来的传统,“当取士的传统被改变的时候,孔庙就此荒废”。1912年,当时民国临时政府的教育总长蔡元培提出,不能在公立学校里教授四书五经,因为那样干涉了人们的“信仰自由”,从根基上动摇了孔子祭祀,之后,虽然民国政府还是几次派人去曲阜参加祭祀,但也无法挽回孔子祭祀式微的事实。

另一个普遍存在的祭祀是关公祭祀,“这是明朝通过《三国演义》的流行而逐渐兴起的,清军入关后,因为他们将《三国演义》奉为兵书,所以关公的地位大大提高,成为各地都要祭祀的历史人物”。

可是,中国地域辽阔,“中国文化从没有被一种文化所统治,很难说哪个历史人物的纪念方式能成为国家的主流方式”。南方纪念妈祖,朱维铮去南方的庙宇里,发现往往是佛祖、关公、妈祖的各种塑像都“济济一堂”,“民间流行的是标准的多神论系统,相比之下,往往是孔庙最冷清”。自从中国进入现代化轨道之后,以国家名义进行的祭祀活动几乎就没有成功过,“多民族、多信仰的现状,使我们的纪念系统很难寻找到统一的符号”。

复旦大学教授葛剑雄完全同意朱维铮的意见,虽然历朝历代都有自己的祭祀体系,但是“极其混杂,祭天祭地,包括各路神仙,谁都没有能力提供一个流传至今的、完整不变的祭祀方式”。中央有中央系统的祭祀体系,地方有地方神,包括龙王以及治理蝗虫的蝗神,“可能是我们的历史太悠久了,很难有一个完整的纪念方式”。他认为,唯一的办法是重新创造一个纪念体系。

而这个新的纪念方式,很难以某种文化为标志。北京师范大学的董乃强教授觉得,“中国的方式是各民族、部落在融合中寻求着共同的祭祀方式”。可是,要用一个标志来统一所有祭祀,也就是大祭,是一个非常大的难题。

“虽然孔子在传承文化、构建儒家学派和提出中庸之道等方面有巨大的贡献,可是,儒家文化和佛、道两家共同成为中国文化的源流。”那么谁是标志呢~作为一个永久建筑物,选择我们的纪念主体,岂不是更加艰难?

新中国的成立,使民国时尚存于民间的各类祭祀系统彻底趋于消亡,加上国家层面奉行的无神论观点,使得旧系统与新中国不能并存。可是新建立的国家纪念系统并不完善,一个是纪念1840年以来为革命事业献身的“人民英雄纪念碑”,另一个是天安门广场的毛主席纪念堂,葛剑雄说,两个国家级的纪念标志都有缺陷,“莫非1839年的民族英雄就不需要纪念了?另一个是单纯纪念个人的,属于专用物,也不符合国家纪念堂的性质”。

他提出的办法是,建立一个专门纪念中华伟人的国家纪念堂,作为举办国家重大纪念活动的场所。

先贤祠的可能性

尽管许多学者觉得没有必要去建立一个国家纪念堂,“他们觉得老百姓也不需要偶像和神灵,可是真的完全不需要吗?”1979年,葛剑雄去北岳恒山,看见当地的北岳大帝庙保存完好,问了当地人才知道:“‘文化大革命’的时候,当地也有红卫兵去砸,可是领头的人下来后就生了病,然后就死了,再没人敢去砸了。”后来去法门寺,听说“文革”期间有僧人为了保护这里的地宫而自焚的故事,“那时才觉得宗教真是深入到中国老百姓的心灵深处,没那么容易破坏掉”。

正是这种源自民间的宗教潜流,使90年代后各地的祭祖活动愈演愈烈。“我非常反对这种以当地政府名义组织的祭祖活动。”1990年,葛剑雄是唯一站出来反对以政府名义祭祀黄帝的学者。

为什么反对?“其实以私人身份祭祀我肯定赞成,民间祭祀怎么举行都可以,只要不动用国库。”可是地方官员往往以当地政府名义去祭祀祖先,不仅兴师动众,而且花费了大量纳税人的钱,“自从以增强海外华人向心力的说法拜祭黄帝以来,各地都开始打着增强中华民族凝聚力的旗号祭祖,伏羲、女娲、黄帝、炎帝、大禹,想得到的都开始了,而且都说要用国祭的方式进行”。各地争相祭祀同一人的现象已经开始出现,其实,这背后隐藏的往往是招商的动机。“纪念郭子仪,是希望郭家的老板来;纪念李氏祖宗,是希望李家的老板来。姑且不论这种动机是否具备合理性,可是弄得乌烟瘴气是肯定的。”“不管是出自发展旅游的目的,还是招商引资的目的,我看都不是很成功。”

葛剑雄因此提出了规范各地祭祖行为的政协提案,在规范各地的基础上,他觉得以国家名义进行祭祖符合多数人的实际需求,只要符合宪法,“而且必须人大通过”。对于一般百姓而言,“历史需要通过某种仪式,才能更好地传承”。奥运会的圣火采集,“其实也是在近代社会新设立的某种仪式”。

正是在这种基础上,葛剑雄提出构想,是不是可以把文化标志城的核心部分建设成为“中华伟人堂”,“文化标志城的项目我觉得太难办了,‘文化标志’是抽象的意思,可是城又要求是具象的”。2006年,济宁市政府找到复旦大学,为中华文化标志城做战略规划。

“中国是多民族国家,除了我们汉族没有明确的宗教信仰外,很多少数民族都有自己的宗教信仰,那么,用什么来做标志就成为最大的疑问。”不少人提出用孔子来做中华文化标志,可是,这次的中华文化标志城还带有中华文化纽带的另一层含义,不能只突出汉族文化,“何况汉族人中也有不少有自己的宗教信仰”。

“而且,我的老师谭其骧先生早就说过,与其说中国人普遍相信儒家信仰,不如说中国人更相信因果报应。用孔子代替其他的民族信仰显然不够妥当。”在这点上,葛剑雄和其他几个方案的设计者有显著的思路差别,“我们觉得,可以在伟人堂中单独给孔子留一些空间,比如有特设的孔子纪念堂,可是,绝对没有把孔子用来作为标志的意思,因为光是儒家文化代表不了中华文化”。

而将孔子与其他伟人并立的思想,其实也符合中国文化的特征,中国社科院儒家研究中心的副主任邹昌林就说,中国文化中没有明确的“敌”,祭孔子和祭关公、祭妈祖都不冲突,“我们的文化不排斥其他的信仰,只要能使百姓向善就可以了”。

因此,设计中的伟人堂是各个民族的英雄人物都有一席之地的,“当然各个民族的英雄人物的影响力不同,但是我们也不要求他们所占据的位置同样大小,影响力大的可以有单独的纪念空间”。

围绕着核心伟人堂的,将是中国历史展示馆和中国文物展示馆,葛剑雄提出的建议是,用现代化高科技手段来展示中国历史进程和重大事件,包括最珍贵的文物,“流散在世界各地的文物通过三维立体展示,也可以回到现代的中国人面前,这样一来,这里展示的东西是任何一家地方博物馆都难以比较的”。具体内容和方式,“也应该通过全国人大授权的专业委员会认定”。

而这片核心区域将设立为步行区,从外面来到这里,“即使是高级官员,也要下车步行,符合我们传统的拜祭方式”。

济宁建设文化标志城的优势和劣势

葛剑雄他们所完成的“战略方案”中提到济宁的优势时提出,济宁的历史文化资源丰厚,最著名的有“三孔”、“四孟”等文化遗迹。“其实说这些话有点违心。”他觉得,这点优势其实在某种程度上是济宁的劣势,“它的儒家文化色彩太浓了,很难代表中华文化的多元文化特征”。

在葛剑雄看来,济宁真正的优势在于地理,不仅建设中的京沪高速铁路将通过这里,陇海线也经过这里,在某种意义上,它是交通枢纽,“如果按照方案建立了国家纪念堂,那么在很大程度上,济宁将承担起文化副都的功能”。

文化副都概念,是葛剑雄自认为整个方案中的得意一笔,国家纪念堂可以进行一些重大仪式,“没有的典礼仪式我们也可以制定出来,比如每年的教师节应该有国家领导人对优秀教师颁奖;可以在孔子纪念堂授予一些重要学位,例如每年推举2000名博士来这里代表接受学位颁发;社会科学和科技的重大奖项也可以在这里颁发”。这样一来,这些建成的庞大场馆不仅不会浪费,反而会起到关键作用,“不少人指责修建这样的场馆是浪费钱,可是我们算账下来,并不是浪费”。

“在北京建设可能需要10个亿的工程,在这里只需要5个亿。”前些年,学术界讨论过中国是否需要迁都的话题,“我的结论是不能迁,可以将北京的一些文化功能分散出去,不少国家有这样的先例”。

有人激烈指责葛剑雄是在给“魔鬼化妆”,说他没有去检查建议实施方案中院士签名的真伪,“济宁怎么运作成功这个事情我不知道,但是目前,是国家把全国人大通过的一个项目交给济宁在办理,不管怎么样,它也不能算是魔鬼吧?”地方政府找高校做课题,葛剑雄每年都会接触一两个,“这个项目一共80万元,分到我手中的只有5万元,还得除去出差和调查的费用”。在他看来,这只是他的例行工作。“我是教授,也是学者,作为学者我不需要这么一个项目,我也对这种项目提出了一些反思意见,可是作为学校的教授,我完成学校交代的任务很正常。”

最让他觉得不舒服的,还是怎么消解这里的儒家氛围太浓的问题,“我们都知道,历史上祭祀孔子,每朝每代的统治者都有其目的,我们不想再恢复这个已经断裂的老传统,所以,我们的伟人堂考虑得要尽量完整,绝对不能以儒家文化为唯一指向”。

一个必须混杂的纪念系统

葛剑雄反复提到了巴黎的先贤祠与规划中的伟人堂相比,在法国多年的学者张宁介绍,巴黎的先贤祠又名“万神殿”,在西方国家并不是独此一家的建筑物,1758年,路易十五为了还愿,在巴黎破旧的某教堂原址上修建了这个宏伟建筑,经历了32年后才完工,因为其新古典主义风格而著称于世。

张宁介绍:“当时这个老教堂的地下室特别大,和地面面积大致相等,所以有近300个墓穴位置,从那时开始到现在,还只埋进73位圣贤。”自建成之日始,该教堂的属性一直变化,直到1885年,雨果去世后直接进入其中,法兰西共和国才确定了其纪念伟人的功能。确定入祠的伟人由国会讨论,由总统定夺,最近入祠的是大仲马,“是由他家乡迁葬而来,还引发了争议”。

“从最早入祠的政治家、军事家居多,到现在基本以作家、学者为主,正好证明了法国人的伟人观念一直在改变,而且入祠的时候也可能存在一些争议,也可以在争议中解决很多人们对历史的看法。”而且,争议过程中,也使民众不断地对共和国的价值逐步认同。

在某种程度上,葛剑雄设计的伟人堂确实有和巴黎的先贤祠相似之处,例如能进入伟人堂的人物肯定存在争议,中国历史那么漫长,不同民族间时有争斗,本民族的英雄很可能是他民族的敌人,“比如女真族的英雄,很可能是我们汉族历史记载中的敌人。但是,我们也要尊重历史,把各个民族的英雄都放置在伟人堂中,女真英雄为什么不能和岳飞并立呢?这不是正好体现我们今天对历史的认识已经不同了吗?”

他觉得,可以为进入伟人堂的名单确定一定的规范,伟人均为去世50年甚至150年以上的人物,“那样才可以平心静气对他们做出评价”。

这些人物在专家组提名后,经全国人大确认通过后才能进入伟人堂,这样隆重而认真的确认过程,往往就能起到普及历史知识、重新规范民众认识的作用,中国老百姓正好在讨论中丰富自己的历史认知,“只要不违反宪法,不破坏国家团结,我们可以有各种争论和认识”。以国家意志重新确立中华各民族历史上的英雄,在葛剑雄看来,是对当下人的最好教化,“协调了各地区、各民族的关系,广泛纪念了各个民族、各个教派的伟大人物,这是以往各个朝代都没有实现的一项工程”。

伟人堂可以按照各民族纪念习惯的不同,确定不同伟人的纪念方式,“不同影响力的伟人,所占据的位置也有所不同。不要求整齐划一,也不要求一定有塑像,我们传统的神主牌就比画像要好”。对于某些民族不立偶像的传统也要尊重,“完全可以用一些文字或者无名英雄碑的方式来纪念,这样的纪念方式在各国都存在”。

设计中的伟人有不同等级,“不可能每个人是完全平等地占据一块空间,有的影响力大,可以占据较大空间,汉族伟人比较多也很正常,但是我们也要尊重历史,甚至给一些历史上已经消失的民族,只要曾经有过他们的英雄,也应该纪念”。群体的英雄人物也可以纪念,例如抗战中牺牲的将士,“我们也可以用一块纪念碑的方式予以解决”。

整个工程按照设计要在3年内完成,这样的速度,远远高于法国先贤祠的建成时间,也将使讨论和决定加快速度。“可是,我不觉得一个国家连解决历史争论的能力都没有,要是我们不能达成历史共识,岂不是我们的悲哀?”

在他看来,每个人有不同需要是很正常的,网上有人骂他是花国家的钱去“拜鬼”,“记忆我们的历史是拜鬼吗?”他认为,中国最大的问题,是每个朝代总是只纪念本朝的开国元勋们,而不是尊重我们漫长历史长河中涌现的伟大人物。■

(实习记者蒲实、邸笑飞对本文亦有贡献) 中华伟人想象