空中的梦想家

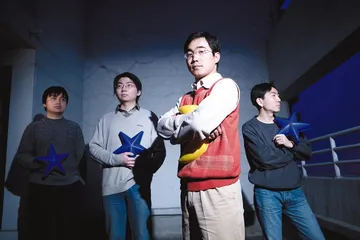

作者:刘宇 ( 左至右为 Noah,Tristate,Cuipf,老牛

)

( 左至右为 Noah,Tristate,Cuipf,老牛

)

“儿时的梦想、个人的爱好,和想做成一件事的强烈愿望。”中国星空探月队总工程师之一的Cuipf,这样总结探月队所有成员走到一起来完成这次梦想之旅的原因:“我们这群人,看起来是来自于各行各业,有不同的知识背景、教育背景和工作背景,但其实我们大部分都是在太空探索热潮那个时代中成长起来的。我们有一个共同的爱好和梦想,那就是对技术的渴求和对未知领域的探索。”

今年30岁的Cuipf的太空梦想是从小时候看电视上的科普节目开始的,电视里的宇宙让这个生长在西北小城的男孩第一次将目光投向头顶的星空。小学四五年级,Cuipf用木头条做了自己的第一架飞机。高考时,填报了西北工业大学的飞行器设计专业,虽然后来被调到材料专业,但总还是和他的爱好相关。大学4年,Cuipf参加了学生科协、电子协会、航模队,不放过任何一个和飞行器接触的机会。2003年大学毕业,Cuipf进入相关技术单位工作,直到2008年初,从同样是航天爱好者的朋友口中知道了Google登月X大奖赛的消息,他自制飞行器的梦想再度被点燃。Cuipf和朋友Hehh一起成立了中国星空探月队。他们通过自己的朋友圈、网络论坛和QQ群寻找着专业人士和航空爱好者,计划用来自中国的力量将探测器送上太空。

软件工程师“老牛”是被朋友Cuipf带进探月队的。和很多人一样,老牛对航天和科技的爱好也是从小开始的:“我那时候最喜欢看的就是《航空知识》,它在那样一个资讯贫乏的时代,给了我所有的启蒙,我几乎搜集了当时市面上能找到的所有的《航空知识》,包括上世纪70年代出版的我都有。”工作后,老牛偶尔会玩玩航空模型,平日里喜欢看凡尔纳和克拉克的小说。说起动画片《海贼王》,29岁的老牛也是一脸兴奋,像个童心未泯的孩子。老牛说:“像这种不是和日常生活相关的爱好,应该说只有从小熏陶之后才能坚持下来,靠临时的补课是补不起来的。”

Noah和Tristate则是通过网络找到星空探月队的。今年24岁的Noah,是小时候看《星球大战》后对航空发生兴趣的,“之后就参加了航模组,每周末都坐好几个小时的车从酒仙桥到东直门去参加少年之家”。供职于游戏行业的Noah,是在利用游戏引擎修改自己的游戏时,搜索相关资料从而知道了登月大赛并进而寻找到了星空探月队论坛的,“从此就找到组织了”,Noah说。而电子工程师Tristate则是在每天浏览科技新闻时发现星空探月队的存在继而加入的。Tristate喜欢自己动手制作的感觉,在他看来,小学二年级自己做木头飞机比后来用半成品做飞机模型更有成就感,而这也是他加入到星空探月队的原因之一,因为他相信,“用自己的双手制作出一个探测器将会有更大的成就感”。

“任何一个大型的系统项目,都必须要有各个部门的共同开发和协作。”随着团队的逐渐壮大,人员逐渐增多,Hehh和Cuipf开始为星空探月队分组和设计职责,Cuipf认为,“分工是一个慢慢磨合、细分化的过程,尤其是对我们这样的民间组织”。经过几个月的考虑,星空探月队分成了航天理论组、月球车组、着陆器组、测控通信组、图像视频组、技术联络组、公关组和总工程师。

( 2005 年,NASA 公布未来登月计划,图为电脑模拟图 )

( 2005 年,NASA 公布未来登月计划,图为电脑模拟图 )

在星空探月队的成员们看来,普通人觉得最困难的技术问题其实是相对来说最容易解决的,Tristate说,因为“登月技术已经发展了几十年,虽然不是完全没有困难,但是大部分技术还是很成熟的。我们等于是有了一张地图,然后按照地图走就可以了,比完全探索无人地带要容易得多。甚至可以说,我们的计划在技术层面上比上世纪70年代的‘阿波罗’要强很多,我们现在对技术的认知可能比当时‘阿波罗’时代的科学家了解得还多。全世界的技术在不断进步,信息在共享,软件也比当年的好。当你知道一件事可以做成你去做它,和你完全不知道这件事能不能成的时候是两种概念,所以我们在技术方面比较有信心”。

然而,就连在探月队中最有专业技术背景的Cuipf也承认,目前探月队最缺乏的还是人,“最缺的是那些搞理论的,对外太空、对轨道、对参数计算比较了解的人才。而我们目前这个阶段所做的主要工作也是围绕这个展开的,就是吸引更多爱好者的注意,让更多有技术背景的人直接参与到这个项目中来”。因为人员没有全部到位,星空探月队大部分的工作还只是停留在讨论阶段,没有动手开始做,甚至连报名,也只是初步的意向性报名。

正式报名需要的报名费是1万美元,资金便是星空探月队第二急需的。Cuipf介绍道:“需要花费的环节非常多。除了报名费,还有发射火箭,尽管我们倾向使用的‘猎鹰5号’火箭打了一折,但也价格不菲。而设备研制试验,尤其是一些破坏性的实验,比如振动实验、冲击实验、高低温实验、电磁兼容实验,也需要大量资金。因为月球上极大的温差,还要考虑设备的保温措施、密封问题。至于数据传输,我们还要租用卫星,所有这些都需要大量的资金支持。”虽然,星空探月队已经找到了最基本的启动资金,但目前,他们对找到更大的投资不抱太大的希望。

除了人才和资金,原材料缺乏和政策上的限制也让星空探月队的成员们举步维艰。Cuipf说:“找到合适的卫星的外壳、构架、燃料以及很多相关的内部电子元器件是很难的,因为这些符合太空要求的原材料,国外禁止出口,国内也买不到。”而在Noah看来,相关法律也是一大问题,“国内的法律对私人航空公司和私人航空组织是一个空白,没有任何规定。没有规定虽然意味着没有任何限制,但也就意味着没有任何支持,我们很希望能得到相关职能部门的支持和许可”。

已经公布的首批获准参赛名单中的那些国外团队,大都有资金注入操作,以盈利为目的、以公司为形式。“冷战”结束后,“太空商业化”就全面展开,国外私人层面的太空探索和研究基本开放。这次首批参赛的国外团队中的领头人大多都有国家或私营公司的航天背景,而他们筹集资金的方式也更方便灵活,毕竟不少商人已经从投资太空探索中收到了回报。而国外团队的这两样优势,恰恰是国内星空探月队的劣势。Tristate说:“国内真正专业的人士对我们这种民间的东西不是很感兴趣,也不关心。国内在这方面的投资也几乎是空白,企业家们大概根本都不相信这些钱投出去会有前途和回报。”

在这样多的限制下,星空探月队的努力看起来更像是带着镣铐的舞蹈。但在谈到正式参赛的前景时,技术出身的Cuipf仍然充满信心:“从技术角度来讲,是完全可以实现的。”而关于这个问题,在星空探月队的论坛上,有一位ID为“海豚”的队员这样说:“客观地讲,以我们的人力物力,很大可能是不能完成登月 X大奖赛的任务。但是,我们也是在证明我们努力过,而非像600年前的大航海时代那样,放弃了福船巨炮,固守传统。只要我们把探测器发射到了太空,那么,相信由此带来的影响可以使我们民族在将来的大航天时代里步伐加快一些,哪怕是一点点。”

星空探月队公关组的队员是供职于中央电视台“科教频道”的Topgun,他不希望星空探月队的成员被人误认为是不专业的“民科”,因为,“这些人不仅是一群心中有爱好的梦想家,也是一群认真严肃做事的科学家。而无论最后成功还是失败,他们所做的一切都是值得人们尊重的”。他始终觉得,“登月这个活动不仅仅是满足一小撮人把一个东西送上月球的这么一个梦想。从大的方面看,它也许能重新唤起人们对太空和未知世界的关注和探索的兴趣,毕竟,一个民族,如果对新鲜事物失去好奇心,是很可怕的”。 空中梦想家