Google登月与月球2.0

作者:朱步冲/

3000万美元奖金和600多份申请

“我们进行的不仅是一次探测,而是要开启一个以更便捷手段登月,合理开发利用月球资源,并利用它作为探索太阳系更遥远星球的中继站为标志的月球2.0时代。”这是X大奖委员会登月大赛负责人布莱顿·亚历山大为这项2006年3月由X大奖委员会与网络搜索巨头Google联手发起,奖金总额达3000万美元的技术狂人竞赛所定义的目标。

在最近10年中,全球太空发射次数上升到了900次,几乎比前一个10年翻了一番,且增长部分大多来自私人企业,在这一前提下,重返月球——这个距离我们最近、却被遗忘了将近30年的星球——确实是一个顺理成章的目标。相对于飞船X大奖启动后,6个月内只有两支队伍报名的冷清情况,Google登月大赛却显得异常热门:在选拔开始后半年内,就有来自53个国家、超过600份参赛申请递交至委员会手上。

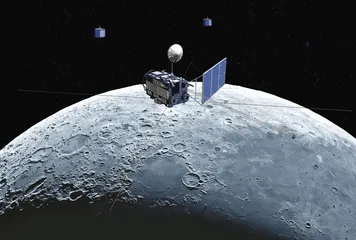

按照X大奖组委会的比喻,6年前的飞船X大奖赛与Google登月大赛的关系好比莱特兄弟的首次飞行之于林白横跨大西洋的冒险。“这次的评判标准可不是‘触地就成功’,设定门槛太低就没有技术突破,而太高则不会有一个赢家出现。”亚历山大说。确实,飞船X大奖在颁布之初差点无疾而终,幸亏委员会最终把飞船达到的高度从100英里降低到了100公里,伯特·鲁坦和他的“太空船1号”才能最终夺冠。而这次比赛的要求则复杂得多:每个参赛小组都必须在2014年12月31日之前将自己的无人探测器成功降落在月球表面,并保证其行驶500米,然后将收集到的图像与数据传回地球。图像包括在月球表面拍摄的高分辨率360度全景照片,漫游车在月球表面的自拍像,展示飞行器在月球表面航行过程的近实时视频、高清(HD)视频,以及飞行器在起飞前加载的缓存数据集的传输,总量要求在1G以上。不仅如此,到了2013年,如果没有参赛者成功,奖金总额将跌至1500万美元,而第二名的安慰奖励是500万美元,其他额外奖项包括最长漫步距离、拍摄以往人类登月探测任务留下的遗迹,或度过一个寒冷的月球之夜(约合14.5个地球日)。

为何选择月球?X大奖创始人彼得·达曼迪斯坚信,月球不仅非常适合作为人类进一步进军太阳系其他星球的跳板,也可以为解决一系列人类居住环境的问题提供全新的方案:从了解地球的地质历史、为天文观测提供一个稳定而无干扰的平台,到开发太阳能等一系列全新的环保能源。当然,这些目标大部分在美国国家航空航天局(NASA)企图在2020年之前重返月球的昂贵方案中都找不到。《连线》杂志专栏作家格里格·因斯特布鲁克在评论文章《NASA是如何将事情搞砸的》中说,NASA已经彻底陷入愚蠢与不可救药中,他们未来的目标是维持一个没头没脑的登月计划〔意指NASA将在2011年进行的“Grail”(重力恢复与内部实验室)计划,预计发射两部月球轨道探测器的费用共计3.75亿美元,还不包括研究开支〕,继续用高利润合同把几十家航天技术承包商养起来,然后才是推进人类对宇宙空间的了解和探索。“阿波罗登月计划”花费了大约1500亿美元、30万名专家和工人,即便是相对廉价的航天飞机,每次飞行的花费也是10亿美元,以及5万人之众的地勤维护人员。“他们情愿每年花60亿美元,让宇航员在太空站中无所事事,互相测血压,也不愿意继续维持唯一一颗能提供全球土地湿度情报的卫星——Hydros。”半个世纪以来,将任何一磅物质送入近地轨道的费用始终是1万美元左右,而在私人太空探索企业的操作下,这个数字在未来10年内将会降低大约40%。

打赌模式与跟NASA较劲

还记得儒勒·凡尔纳那本《环游地球80天》吗?作为软科幻的经典作品,21世纪的人们几乎没有谁会把这本小说当科幻看,可对于19世纪末的读者,环球旅行就是科幻。与《环游地球80天》中福格在俱乐部中跟人打赌一样,如今Google赞助的X大奖登月计划,也是采用民间激励制度。不同于小说中的赌输赢,Google拿出了美国化的奖金刺激。按照Google商业传记作者约翰·巴特利的说法,Google创立本身就是一场充满学生气息的比赛。

而更具民间气息的是,登月大奖赛在最初的申请参赛条款中就特别注明,只接受小组性的参与者,谢绝国家实体。这似乎一下子挑明了民间登月与国家登月之间的区别。尽管Goolge赞助的X大奖登月比赛,更热衷以月球车登月拍摄图像作为考核标准,但从技术实质上,与阿波罗计划中早期的绕月飞行,以及不久前的嫦娥计划,并没有什么本质区别。同样是发射火箭上天,同样是以遥感控制方式操作卫星,同样是计算出从地球轨道向月球轨道的变轨,同样是探测车着陆,只不过参与者从科学家和军队,变成了民间人士。恰恰是这种参与者的变化,让Google赞助的民间探月计划,陡然间与政府扶持的探月工程,产生了某种竞争。尽管在采访X大奖组委会以及Google时,谁也不愿意正面回答这个问题,但很显然,这种针对月球的竞争在技术角度和公众影响力上,正在激烈交锋。跟美国太空总署的重返月球计划较劲,成为全球报名参与这次登月挑战赛的每一个参与者都不愿意直说的决心。

有趣的是,无论是X大奖组委会还是Google,都明确表示曾经在最近10年内大出风头的互联网极客大亨并不应该在本次登月大赛中唱主角。“我们希望这次登月大赛也能逐步打破只靠少数互联网大亨的个人热情来支持的局面。”亚历山大表示,“虽然X飞船大赛造就了杰夫·贝索斯的蓝色起源,到约翰·卡马克的犰狳太空探险等一系列企业,2004年的太空X大奖直接引发的太空技术投资就高达1亿美元,但仍然没有改变这一高风险技术行业缺乏规范和固定赢利模式的局面。”根据组委会的规定,每个小组90%的资金来源必须是私人投资机构,每个小组在成功后,都可以申请技术专利,并且登月项目的复杂性,使得参与小组更多由来自不同领域的研究团队组合而成。彼得·达曼迪斯说,每个小组要想完成任务,花费至少在2000万至1亿美元之间,这就迫使它们在筹备发射之余,必须要拿出可赢利的商业方案。作为竞赛小组之一的奥德赛月球探测公司近日就宣布,任何与自己进行赞助、合作的技术公司,能够独家拥有探测所得的资料与数据。

( X大奖委员会董事安龙·马斯克

)

( X大奖委员会董事安龙·马斯克

)

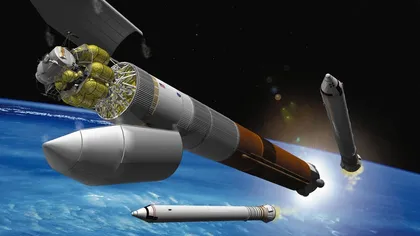

当然,这并不表示那些雄心勃勃的极客大亨就将在比赛中袖手旁观,只不过他们的角色从直接上阵的竞争者变成了服务供应商:由X大奖委员会董事安龙·马斯克控制的太空科技探索公司,是此次竞赛推荐的首选运载提供商,将会以10%的价格折扣为参与竞赛的团队提供“猎鹰”运载火箭(Falcon Launch Vehicle)。2007年5月,他的“猎鹰2号”飞船成功发射时,马斯克就表示到2009年,他的公司将每年生产30到40部火箭发动机,抛开NASA不说,光是日渐兴隆的私人太空探索业务就能保证自己的公司赢利。同样,由美国搜寻地外文明学会(SETI Institute)经营的ATA将作为从月球到地球通信的下行链路推荐提供商,为参赛团队提供下行链路服务。

有鉴于此,NASA也逐渐改变了自己原本的立场:在“飞船1号”成功后,NASA已经把1700万美元的年度预算用于向灵活的私人技术企业招标,并与X大奖委员会协作,依样画瓢地举办了“百年挑战”新技术挑战赛,包括利用模拟月球沙在规定时间内制造定量氧气,以及月球车原型制造等等,也承诺考虑从本次登月大赛胜出者中挑选未来登月计划的技术承包商。反过来说,与NASA保持合作,私人太空探索企业既有了商业利润,也能够将手头种种新锐技术进行检测与完善:曾在3月中旬与美国航天飞机“奋进号”一起升空、担任哈勃太空望远镜的修复任务的双臂机器人Dextre,就是由担任奥德赛小组合作伙伴的加拿大机器人技术公司MDA制造的。“我们将尽量采用现有的、经过实际太空环境测试的技术,”奥德赛小组创始人之一的柯爱民博士(Ramin Khadem)对记者说,“这不仅是降低项目成本的关键,也是出于安全性的考虑。”

( X大奖创始人彼得·达曼迪斯

)

( X大奖创始人彼得·达曼迪斯

)

仿佛与网络2.0时代一样,对全球无数月球探索爱好者来说,这个由Google登月大赛开启的月球2.0时代最大的新意则在于外延无限扩大的参与性。与神秘的X飞船大赛不同,已经有10支参加此次比赛的小组在大赛官方网站上开通了自己的博客,以便向全球关注者及时透露各自项目的进展情况。近日,X大奖委员会也发出通告,任何人只要向X大奖委员会捐助10美元,就有机会获取上传一张1M以内数码图片的权限。而来自全球所有的太空爱好者的照片,将被刻在一张容量为17G的双面蓝光DVD内,由某个参赛小组发射的飞船将其放置在月球表面。“在人类月球活动留下的遗迹中,唯一的人类形象来自于1972年随‘阿波罗17号’进行最后一次登月任务的美国宇航员查尔斯·杜克的一张全家福照片,而现在,我们每个人都有这样的权利。”达曼迪斯表示。

为配合自己煽起来的月球热,Google Earth推出了新栏目“Google Moon”以及“Google Sky”,前者看起来是Google地图的月球版,而后者类似一架虚拟天文望远镜,可以让用户从地球的角度浏览和放大观察1亿颗恒星及2亿个星系,另外,它还能透过不同图层显示恒星演变史、星群、哈勃望远镜拍摄的高解析度图像以及星系指南。“比起赞助帆船赛、奢侈派对,赞助人类上月球无疑是更酷的营销方式。”谢尔盖布林说,“何况我们还能有机会把Google商标放上去。”■

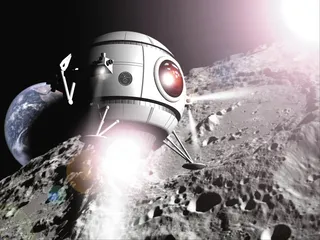

( 奥德赛小组登月想象图

)

( 奥德赛小组登月想象图

)

为什么重金赞助民间登月: Google如是说

三联生活周刊:Google赞助的X大奖组委会登月大赛目前报名筛选出了10支队伍,请问几个报名参加的中国团队为什么都被筛选掉了?是技术实力不足,是语言沟通问题,还是资金背景不足?

( 柯爱民

)

( 柯爱民

)

Google:2月21日第一批筛选出来的10个小组,已经正式成为这场登月竞赛的决赛选手,这并不是意味着报名截止了。其他有实力的队伍还有可能登记,包括中国的团队。我们希望参赛的竞争者还是应该多看看这次挑战赛的规则手册和“入门指南”,不要盲目报名,所有希望参与登月挑战赛的选手,可以找X大奖组委会的萨拉·埃文斯(Sarah Evans)和贝姬·拉姆齐(Becky Ramsey)沟通。

三联生活周刊:Google对于信息梳理的热情,俨然非常迫切,包括月球地图和Google sky等项目,那么对于登月大奖赛的技术挑战,尤其是登月探测信息的传播方式,可否看做是Google对于信息热情的延续?

( 威廉·怀特克 )

( 威廉·怀特克 )

Google:我们这个公司的人都有一个偏好,那就是迎接大挑战。正如你说的那样,我们试图完成一些相当宏大和影响深远的事情。除了赞助这项挑战赛,我们与登月任务并没有什么直接关系,不过我们希望从参与队伍中获得一些启发。实际上,太空探索已经让我们的文明产生了难以置信的技术进步,极大提高了我们对地球、太阳系和宇宙的认识。之所以Goolge以赞助的形式鼓励X大奖参与者实现民间登月的技术挑战,就是希望最终以技术的方式造福于民间公众和私营公司。

三联生活周刊:高额奖金的竞争性刺激方式,Google似乎最近非常热衷这种激励性的方法,不光登月大赛的3000万美元总奖金,甚至为Android平台开发程序,也采用了类似的激励方法,你们有何想法?

Google:高额奖金与竞争,目前Google与X大奖组委会只是提出了这种激励策略。归根结底吸引我们的还是价值创新,以及伟大构想对于现实世界的深远影响,这才是最让我们感兴趣的核心焦点,也是我们拿出高额奖金方式赞助X登月大奖赛的根本原因。

三联生活周刊:我们知道中国官方的嫦娥登月计划,已经发射了绕月飞行的探测器,另一方面NASA也计划在未来几年内实现宇航员重返月球。Google发起这次探月飞行的竞赛,是否在暗示全球民间宇航力量的崛起?

Google:作为一个提倡创新的公司,Google非常尊重各领域的创新和由此产生的社会贡献,以及实现创造的个人和私营公司。我们也意识到,没有政府资助的太空探索项目是独特的,自由的探索制度随时可能产生很多重大技术突破。譬如美国政府在20世纪60年代发起的阿波罗计划,就引起了全世界很多人对于数学和科学的热情。Google的联合创始人拉里·佩奇在去年宣布赞助X大奖登月计划的时候,表达了我们的希望:“一小组雄心勃勃的技术狂,足以让我们所有人接近重返月球的梦想。”■

两个太空极客的月球狂想

柯爱民的身份几乎和他掏出的带有不同头衔的五颜六色的名片一样多,从Soho中国独立董事、法国斯特拉斯堡国际空间大学理事会主席、国际移动卫星组织高级顾问,到奥德赛探月组织发起人。早在1979年在伦敦成立商业卫星发射公司(Inmarsat)时,他就敏锐地感觉到,更为经济、灵活的私人企业将成为未来太空探险的主力,“我们统共发射过12颗卫星,没有1次失败,在那时候,由私人资本进行卫星发射几乎是不可思议,然而我们却做得非常成功,业务涵盖到移动通讯、海事导航和航天通信公司服务”。在这样敏锐的眼光下,奥德赛在2007年12月7日成为第一个宣布报名参加Google登月大赛的小组,是不足为奇的。

“作为私人太空探索企业,我们力争能够与每个具体技术领域的顶尖技术公司合作。”根据柯爱民向本刊记者透露的信息,奥德赛探月的主要承包商是为空间站和太空飞行器进行机器人技术设计开发的加拿大MDA公司,其他合作伙伴还包括著名的激光雷达探测技术开发公司Optech,以及非盈利性太空探索研究教育机构行星协会(The Planetary Society):MDA负责制造月球探测机器人,Optech负责登月舱的制造技术,而行星协会负责项目的推广。“整个项目的开支当然远远超过Google提供的奖金,但这不是一项能够短期赢利的生意。”柯爱民说,“我们的第一次尝试就会是一次商业用途的发射,时间就在从报名开始的3年之内。”

与柯爱民的商业履历不同,宇宙机器人(Astrobotic)小组的创始人威廉·怀特克更像个太空时代的嬉皮士:他从美国普林斯顿大学肄业后参加过海军陆战队,还当过业余摔跤运动员,复员后拿到了土建工程学学士学位,然后因为感觉无趣而继续进修电子工程与机器人自动控制,理由是“这是将科幻小说与现实连接的最便捷通道”。当然,怀特克并不是一个异想天开的玩具制造者,他坚持任何机器人在开发之初都必须具备相当的应用价值。作为美国卡内基梅隆大学菲尔德机器人技术研究中心的负责人,他开发的远程遥控探测机器人曾在1984年三里岛核泄露危机中大显身手,而由他领衔的“红之队”,也参加过2006年美国国防部于内华达州莫哈维举办的DARPA无人驾驶车辆拉力赛,他和组员制造的两辆根据GPS定位导航和激光测距仪行驶的汽车在所有参赛车辆中名列前茅。然而这并不是他的终极梦想。“我从小就梦想成为宇航员,但最终明白,依靠每10年才能完成一次载人航天任务的NASA,永远不能实现这个梦想。”怀特克对本刊记者说,“1976年,苏联的‘月球24号’是人类最后一次无人探测这颗距离我们最近星球的尝试,30年过去了,我们在其他领域都取得了飞跃性的成就,那为什么不回到这个值得挑战、却被政府轻易放弃的目标上呢?”

怀特克的自信不是平白无故的,早在他参加DARPA无人驾驶车辆赛时,赞助商就包括通用汽车与CAT。相对于DARPA拉力赛,此次登月探测大赛肯定能为他的机器人登月梦想吸引更多的高科技企业,这些企业将在他自己募集的150万美元之外,提供整个登月方案完成所必需的剩余款项。“我们的飞船由着陆器和飞行器两部分组成,动力装置、计算机、通讯设备、数据采集装置和导航器都被安装在着陆器上。火箭与登月舱开发由Raytheon公司负责,卡内基梅隆大学专注于机器人的研制,而摄像与数据传输技术以及机器人测试则交给亚利桑那大学。着陆后,飞行器和着陆器就实现分离。”怀特克透露说,这个大约笔记本电脑大小、装有橡胶履带的探测机器人,已经开始在宾夕法尼亚州霍姆斯蒂的Redzone机器人研究中心接受最初期的测试。柯爱民与怀特克成功的可能性有多大?“从一开始,我们就已经通过使用足够成熟的技术与购买商业保险来保证我们的商业发射不会出现意外。”柯爱民说。而怀特克的回答则更为干脆:“唯一的失败就是不参加比赛。”

(感谢X大奖委员会,奥德赛和Astrobtic小组提供照片资料和大力协助) 月球轨道天文美国航天局机器人大赛2.0航空航天月球月球探测器太空Google登月人类登月阿波罗计划