人·岁月·生活

作者:苌苌 ( 《人·岁月·生活》一书 )

( 《人·岁月·生活》一书 )

伊利亚·爱伦堡(1891?1967)是苏联著名作家,不过他的小说不如他的回忆录有名。《人·岁月·生活》,他于1960年动笔,在杂志上连载,1964年写完,期间在苏联社会引起巨大反响,因为100多万字记录的基本就是一部苏联现代史和欧洲文化史。他从个人视角去写那些影响20世纪历史进程的人和事,虽然很主观,但显得比官方宣传更真实、生动,令人感触良多。我国70年代就出版了节译本作为内参发行。最近,海南出版社出版了上、下卷的中译全本。

苏联作家中没人写过类似的回忆录,一是因为当年的环境,“我们为了要好好思索一下我们的过去,却过分频繁地和它发生争执。在半个世纪内,多次变更对人对事的评价。完整的语句说了一半就戛然而止,思想和情感不由自主地屈服于环境的影响”,很少有人记日记。爱伦堡也没有这个习惯,有时记一点笔记,也像大多数人一样,简短而实际,只记事件,不做评论。回忆录要归功于他超强的记忆力和独到的观察力,当然他也会去查阅史料,不过随着回忆录的连载,他自己提到,陆续有人联系他,给他提供更多的细节。

爱伦堡回忆录的好看,还因为没人有他那样的经历。决定20世纪历史进程和艺术发展的人,他都有过接触,从列宁到托洛茨基、布哈林、高尔基、帕斯捷尔纳克(《日瓦戈医生》的作者)、李维诺夫(苏联外交家)、安德列·马尔罗(戴高乐时期的法国文化部长)、爱因斯坦、叶赛宁、毕加索、夏加尔等。他们中有的是他工作上的朋友,有的是他作为文艺青年在巴黎晃晃悠悠的时候认识的,有的是他做记者以后采访过的。爱伦堡与斯大林没有面对面接触过,但斯大林亲自和他通过电话,鼓励他把一本揭露法国法西斯分子面目的书写下去。

爱伦堡出生于俄国一个中等资产阶级家庭,少年时期是个被惯坏的顽童,中学时看到一个爱打小报告的小孩被群殴,使他一生都憎恶告密者。中学辍学后,他参加了社会民主党的地下工作,同时爱上了诗歌和写作。19岁为躲避牢狱之灾去法国留学,混迹于拉丁区几个著名的咖啡馆,靠写诗和翻译为生。“十月革命”后,爱伦堡以记者身份待在巴黎,接触了形形色色的俄国及欧洲的文化名人。这部分的记述更像是海明威《流动的圣节》,但忽然他又把读者带入革命的线索中。初到巴黎时,他在地下党小组会议上大胆发言,受到列宁的点名接见,他想了解国内青年人的情绪和思想状况。爱伦堡记录下他对列宁的印象:“生活上很纯朴、作风民主。他甚至对一个脸皮很厚的毛孩子也不会加以丝毫嘲笑……这种纯朴之情只能为大人物所独具。想到列宁时,我经常自问:也许,对一个真正的伟人来说,个人崇拜不仅和他格格不入,甚至会是不愉快的事吧?”

爱伦堡和列宁一样是犹太人,在“十月革命”前,他们在俄国社会的处境微妙,爱伦堡提到:“对‘犹太人’这个词,我是按照特殊方式来领会的:我属于那类应该受人欺负的人;这使我感到不公平,而同时又很自然。”犹太人对社会革命的需求来得尤为强烈,大量犹太人参加布尔什维克,当时德国共产党的领导人也都是犹太人。“十月革命”后,联共政治局犹太人占大多数。后来斯大林搞清洗,犹太人在权力层出局。“二战”后,爱伦堡返回祖国,拥有一定的社会和政治地位,接触的人更加复杂。有一阵,他被认为是国际间谍,许多因严刑逼供认下自己是间谍的人都说爱伦堡是他们的招募人,爱伦堡有了一个滑稽但足够引来杀身之祸的头衔——“国外间谍在苏联的代理人”,都传说他与马尔罗单线联系。“斯大林为什么没有杀爱伦堡?”这也是很多人心中的疑问。俄罗斯文学研究者蓝英年在“序”里分析说,斯大林不杀爱伦堡是因为他有用,他是苏联联系西方文化界的纽带,而且希特勒恨他入骨。纽带不是不可取代的,但在上世纪30年代,他政治色彩淡漠,处世超然,同斯大林的反对派没有瓜葛。爱伦堡也曾冒死向斯大林进谏,公然违抗他的意志,但信发出后没几天,斯大林先“走”了一步,爱伦堡将原因归结为自己命大。“我不喜欢斯大林,但长期相信他,也怕他。”爱伦堡在最后几章中谈到他对斯大林的复杂感情,他们有过共同的利益,斯大林是坚定的反法西斯主义者,那时爱伦堡没有理由讨厌他。回忆录写于赫鲁晓夫的年代,能如实面对自己过去的信仰已属不易。他对斯大林个人崇拜的产生做了力所能及的反思——斯大林长期地有计划地制造个人崇拜,他的语言有很大迷惑性,听上去觉得他都挺对的,但问题是他本人不是一个表里如一的人。

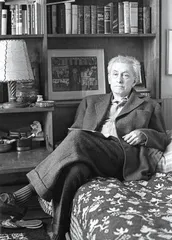

( 伊利亚·爱伦堡 )

( 伊利亚·爱伦堡 )

全书共分5部,每部下面都有几十个小章节,每篇三四千字以适应报纸篇幅,集中讲一件事或一个人,小题目就令人饶有兴趣:“洛东达咖啡馆与末代名士”、“博学多才的外交官乌曼斯基”、“胜利之夜,我想着痛、勇气、爱情、忠诚”……随便从哪一页开始读,都能读下去,可当做史书或野史,也可当做随笔杂忆。爱伦堡说:“我不分析时代,不思考巨大的历史画面,只描写日常生活以及我自己和朋友们(主要是作家和艺术家)的心态。”他的确是写日常生活,但我们也能从细节中感受到强烈的时代气息。爱伦堡把文学史上被抹杀的作家介绍给读者,也把西方文化名人引介到苏联。他描述这些著名人物鲜为人知的一面,他说毕加索——这位他们经常在洛东达咖啡馆碰面的老友——是第一个理解到我们这个时代需要正直、坦率和力量的画家。“他善于严肃地插科打诨,而他谈正经事的时候也很容易令人视为笑谈。他的身上有一股焦虑不安的东西,但这却使我感到慰藉:每当看见他的时候,我就明白我所碰到的事不是一桩意外事件,也不是一种病态,而是时代的特征。”他敢于说出一些不符合时代主流判断的看法,无论是说他所熟知的斯大林的某位部下的好话,或者说帕斯捷尔纳克不是叛徒,而是苏联的天才诗人,彼时帕斯捷尔纳克刚含冤去世,遗孀在坐牢。

对于法国摇摆不定的反法西斯运动和国内的事情,爱伦堡知道很多秘密,有的地方写得含糊其辞。他说:“是的。我知道很多罪行,但要制止它们我却无能为力。况且在这种情况下,又有什么可说的呢?就连那些势力大得多、对情况的了解也清楚得多的人也没能制止罪行。”蓝英年认为作者不可能把所有有价值的事都记下来存档,许多晦涩的记叙,需要读者自己去揣测。在最后一节,爱伦堡写道:“我毕生所做的事,只不过是企图为自己把正义同美联系起来,把新的社会制度同艺术联系起来。存在过两个爱伦堡,他们很少和平共处,往往是一个在侮辱甚至践踏另一个。这不是口是心非,而是一个经常犯错误但却痛恨背叛的人的艰辛遭遇。对于已往的生活和经历,我既不后悔也不惋惜,我感到难过的只是我有许多事没有做完,有许多东西没有写完,我没有受完苦,也没有付出很多爱。但是大自然的规律就是这样:观众已经匆匆向存衣室奔去,而主角还在台上喊‘明天我……’明天会有什么呢?另一出戏和另一些主角。”

( 1954年,爱伦堡与智利诗人巴勃罗·聂鲁达在圣地亚哥街头

) 生活岁月列宁斯大林犹太民族

( 1954年,爱伦堡与智利诗人巴勃罗·聂鲁达在圣地亚哥街头

) 生活岁月列宁斯大林犹太民族