作为一只狗是什么样?

作者:薛巍 ( 达马西奥和中文版《笛卡尔的错误》

)

( 达马西奥和中文版《笛卡尔的错误》

)

他者的心灵

笛卡尔是理性主义哲学家,在他那里,理性有很高的地位,不仅动物没有理性能力,理性也是完全独立于身体的,身体和精神是两种不同的实体。这就带来两个问题:一是要说明身体和精神之间如何相互作用,二是要说明精神相互之间如何沟通。他认为身体现象可以通过观察、描述来外在地加以研究,心灵活动只能用内省的方法加以研究,精神现象是私人的,这样的话别人不能直接地知道它们。

比较严重的是第一个问题,达马西奥发起的思想转变就在于提出心理不能独立于身体,没有身体就没有心理,而且身体对于心理的运作,不只是提供生命支持,还提供内容。心理变化也会引起身体疾病,“祖母辈的人告诉我们,悲伤、焦虑、过度愤怒等会引起心脏损伤、溃疡、面色黯淡”。

对于第二个问题,达马西奥在《感受发生的一切——意识产生中的身体和情绪》一书中说,我们确实不能体验到别人的意识,“设想在不远的将来,有一种新型的扫描仪能够让你以一种前所未有的深度扫描我的大脑。在我看旧金山海湾的时候,你可以扫描我的视网膜和视觉皮层区域等等。你可以获得相当多的关于心灵中的表象内容的相关材料,但是你绝不可能获得我对那种表象的体验。你和我可以体验到同一个风景,但是我们每个人将产生符合我们自己的个人角度的那种体验。你体验到的只是你对那些神经数据的体验,而不是我对旧金山海湾的体验”,但这不等于说我们无法得知他人的意识状况。维特根斯坦在《哲学研究》中说,“我们绝不能知道别人在疼,只有疼的人才知道他在疼”是不真实的。因为疼这类概念关乎的不是他人无法体会的内在的身心状态和过程,而是生命体的复杂生活形式中的各种模式。

类似的问题是,我们能不能知道动物的心理状态是怎样的?作为一只狗是什么样的?当狗追自己的尾巴、跟在某人后面嗅他来表达问候时是怎样的感觉?喜欢狗的人相信,他们非常清楚狗的脑子里在发生些什么。但是戴维·麦克法兰说,其实他们并不真的清楚。这位杰出的动物学家在新作《心虚的机器人、快乐的狗》一书中说,我们不仅无法理解狗把骨头埋在花园里的动机,还错以为狗那样做的时候是有意识的。我们永远无法看清狗的心灵,原因很简单:狗根本就没有心灵。

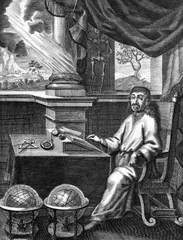

( 笛卡尔 )

( 笛卡尔 )

对家里有狗的人来说,他们的宠物咬拖鞋之类可爱的活动绝不会只是没有灵魂的、机械的行为。但同时也是人工智能专家的麦克法兰说,解释动物行为无需假定它们拥有一个神秘的心灵。现在我们能够制造出行为像狗一样复杂的机器人,但是这些机器人的头部除了电线和传感器之外别无他物。所以,如果我们不会赋予金属做的机器人以更加精致的情感,我们也不应该以为我们的宠物有心灵。

同样的原则也适用于那些使动物们看上去更像拥有智能的行为。以前,人们都认为动物弄出动静、表示它们饥饿的信号都是诚实的。但英国剑桥大学的动物学家马修·贝尔发现,这中间有不诚实的成分:面对比较大方的饲养员,小鹅会弄出更多的动静;面对比较小气的饲养员,小鹅弄出的动静也比较少。雎鸠会在某个沙地上坐着,缓缓蠕动身体,表现出坐在鸟巢上孵蛋的样子,其实它只是装装样子,让其他生物误以为它的鸟巢在那个位置。但我们不见得由此就可以说这些动物能够做出欺骗的行为,是因为它们非常聪明,有一定的心智。内心有作伪和欺骗的意图,就会导致做出伪装和欺骗的行为,但反之不一定成立,所谓欺骗有可能只是无心之举。

人工智能领域取得的一些进步使得很多人认为麦克法尔书中的观点太过谨小慎微了。《金融时报》的书评说:“我们是应该慷慨地说机器和动物都是能够思考和感知的存在,还是小气地认为它们都没有思考和感知的能力?麦克法兰倾向于小气一点。他采纳的是动物学界一个有百年历史的传统:由于担心自己被人认为不够科学,就在解释动物的行为时避免赋予低等动物以人类的情感。追随这一传统的人能熟练地用纯粹机械的术语来描述动物行为,否弃那些显示动物也能像人类一样感觉到痛苦和快感的证据。过去几十年里,我们把动物看做没有心灵的机器,现在我们应该开始认为机器更像动物。这样有助于我们发明更好的机器人,去模仿进化了几百万年的生物的行为。”

《泰晤士报》上的书评说:“人类的自我意识好像非常独特。但我们错误地假定了在这个问题上我们人类的自我意识就是定论了。他者的自我意识也许是跟人类的自我意识完全不同的东西。维特根斯坦说过,如果狮子能说话的话,我们不会理解它说的是什么。也许狮子无法跟已经进化了几十亿年的人类相比,但也许机器可以。笔记本电脑拥有智能的第一个标志是它能够自己关机。实际上,电脑开始思考的方式是我们无法想象的。但是如果我们只是想让机器完成一些任务的话,它们是否拥有心灵并不重要。律师们也许会干涉进来,说我们的智能剪草机拥有其权利。但是如果我们放弃所有的意识理论,技术的进步也许根本不会受到影响。”

人类意识的特点和优势

为了说明人的心灵跟动物和机器的区别,笛卡尔曾经设计了这样一个思想实验:对于一架外表和动作与人一模一样的机器,我们可以通过一些精妙的设计,使机器也能根据指示发出声音,形成句子,比如当我们敲打它时,它就发出与“疼”一词同样的声音。但我们绝不能据此认为机器有思想,它感到了疼。因为不论机器对人的语言的模仿达到如何相似的程度,它都不过是按照机器制造者事先的安排来运作的,它发出“疼”的声音时的状态与人感到疼时的心理状态完全不一样。

笛卡尔的这一观点在当代哲学中得到了回应,美国分析哲学家约翰·塞尔用类似的思路证明数字计算机不能思维:计算机程序能处理的都是形式化的东西,它并不知道这些内容的意义。不管技术有多高超,不管计算机的运算速度有多快、模拟能力有多强,计算机也无法复制人心的意识、思想、情绪等特征。要想让机器拥有心灵,除非你能复制人体的每一个分子。但是计算机科学家和人工智能研究者都非常乐观,赫伯特·西蒙说我们根本无需去等待未来出现某种机器,眼下的数字计算机已经具有思考能力了。弗里曼·戴森说,计算机一旦能进化,就会胜过人类。“人工智能”一词的创造者约翰·麦卡锡说,甚至像恒温器那样简单的机器都可以说具有三种信念——这里太热,这里太冷,这里温度适宜。对此塞尔嘲讽道:“作为一名哲学家,我欣赏所有这些主张。理由很简单,与多数哲学论点不同,这些主张很明确,对它们的反驳也只要简单明确。”

人类和动物的一个区别是,动物只生活在当下,人能够回顾过去、预测未来。研究人工智能的科学家们遇到的一个巨大困难是所谓“框架问题”——如何让机器推导出它们的行为的后果。为了说明这有多难,麦克法兰讲了一个名叫R1的机器人的故事,它的设计者让它去一个上了锁的房间取备用电池,那个房间里还放有一枚定时炸弹。R1很容易就找到了房间的钥匙,它甚至想到了拉出挡着门的推车以拿到电池。但R1不知道的是把推车从房间里拉出来的后果,虽然它已经被告知推车上放有定时炸弹。结果炸弹爆炸,R1也从世界上消失了。

达马西奥写道:“一些非人类甚至非灵长类的物种,其记忆推理和创造力都比较有限,但是它们的一些表现却可以证明,其复杂社会行为的神经控制一定是与生俱来的。昆虫,尤其是蚂蚁和蜜蜂,是社会合作的典范,它们随便哪一天的合作精神都一定会使联合国大会感到羞愧。更具说服力的是,在哺乳动物身上也存在着大量的类似证据,其中狼、海豚和吸血蝙蝠等动物的行为具有一种伦理结构。但人类记忆过去和预测未来的能力得到了显著的发展。人类强大的记忆容量能够记忆不同类型的客体和事件,人类还能够通过对记忆的重组想象和预测行为的结果来制定未来的计划和目标。有意识的生物比没有意识的生物所具有的优势就在于,有意识的生物能够在自动调节的世界与想象的世界之间建立一种联系。” 作为动物什么样一只