像皮亚芙的歌声一样忧伤

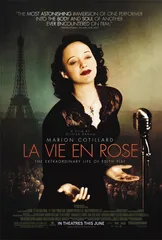

作者:曾焱 ( 电影《玫瑰人生》海报

)

( 电影《玫瑰人生》海报

)

如果不是这届奥斯卡将最佳女主角的小金像颁给了法国女星玛丽昂·科蒂亚尔(Marion Cotillard),在法语地区之外,现在听说过20世纪法语歌坛天后埃迪丝·皮亚芙(Edith Piaf)的人并不多了——为科蒂亚尔“封后”的《玫瑰人生》是一部皮亚芙的传记电影。倒是皮亚芙40年代唱红的那首《玫瑰人生》(La vie en rose)后来被多位巨星翻唱过,几代歌迷都耳熟。在非法语国家流行最广的翻唱版本,包括美国黑人歌王路易·阿姆斯特朗(Louis Armstrong)早期爵士版以及前几年日本歌星小野丽莎录制的最新电子版。对于法国人,皮亚芙早就超越了歌手身份,她的歌曲变得有点像埃菲尔铁塔或者卢浮宫,完全可以视为某种形态下法国文化的代言。上世纪50年代末“左岸”派导演阿兰·雷奈筹拍《广岛之恋》,他和杜拉斯讨论剧本改编,找不到合适的词来描述自己对电影的设想,结果他告诉杜拉斯,“我要这部电影能像皮亚芙的歌声一样忧伤”。电影《玫瑰人生》的法文名字是《Mome》,这来自当年对皮亚芙的昵称“Mome Piaf”,在俚语中意思是“小麻雀”。送好莱坞后为吸引观众和评委将英文名改成《玫瑰人生》,毕竟绝大多数观众更熟悉这首歌曲而不是她本人。对应皮亚芙一生的经历,法文原名其实更能描述她身上那种“平民天后”的味道。

为皮亚芙写传不需要费心编排,她早年的身世平铺下来就赚得到眼泪。皮亚芙出生的地方在巴黎11区“美丽城”(Belleville),那一带现在还是巴黎贫民窟,20世纪初说到“美丽城”则意味着流浪艺人、底层妓女和外来苦力。皮亚芙一家,父亲在街头杂耍,母亲卖唱维持生计。也许是为了增加传奇性,有人说她落生在街头,但根据皮亚芙自传《我的一生》,她生在附近一家医院里。皮亚芙几岁起跟着父母的戏班去外省卖艺,这种流浪生活持续了将近15年。1935年,皮亚芙在巴黎街头卖唱时碰到名叫路易·勒普雷的酒吧老板,他发现这个不到1.5米的瘦小女孩居然有令人迷醉的嗓音,马上决定和皮亚芙签约,让她到自己开在香榭丽舍大街上的高级酒吧驻唱。

在皮亚芙以后30年的人生中,在她生命中出现的男人大致就是这两类:像勒普雷,因为爱她而改变了她的命运,之后死心塌地出场的还有名士雷蒙·阿索(Raymond Asso)、大剧作家让·科克托(Jean Cocteau)、戏剧名角保罗·莫里斯(Paul Meurisse)。另一类男人则是她的“作品”,因为被她爱上而命运得到改变,比如后来成为国际巨星的伊夫·蒙当(Yves Montand),法国爵士乐之王查尔斯·阿兹纳乌尔(Charles Aznavour)。1936年勒普雷为皮亚芙录完第一张唱片《乡下姑娘》,没多久就在家中被人谋杀。和他关系密切的皮亚芙受到警方传讯,陷入小报流言,但很快便有对她倾慕已久的名士雷蒙·阿索出来救美。和阿索在一起4年,皮亚芙不但完全褪掉个人气质里面残存的市井味道,也进入了事业的另一个境界。阿索为皮亚芙请到当红作曲家量身写歌,并设法说服了巴黎一流俱乐部ABC和她签约演出。“小麻雀”变身大歌星埃迪丝·皮亚芙,她有了自己的第一首保留曲目《我的雇佣兵》,也确立了日后迷倒全法国的招牌面容:迷乱无助的眼神,猩红的嘴唇。接下来由保罗·莫里斯教会她自如处世之道,虽然两人同居不过两年时间,皮亚芙收获颇丰:她和科克托成了终身密友,也找到了日后的“御用”作曲家亨利·贡德,皮亚芙的经典歌曲多半都出自他手下。皮亚芙周旋于巴黎上流社会,没有任何人和事能再困扰她,包括已经占领了巴黎的德国军队。利用德国人对自己演唱的迷恋,皮亚芙尽力保护身边的犹太音乐家朋友,也秘密帮助法国抵抗组织伪造通行证,这些在战后为她赢得了法国人发自内心的尊敬。

皮亚芙不再需要男人的庇护。像当年勒普雷和阿索一样,这个女人身形瘦小却乐于在自己爱的人面前扮演“教母”的角色。她最完整的“作品”应该是伊夫·蒙当。1944年皮亚芙爱上了这个刚从意大利乡下来巴黎闯荡的穷小子,在两人热恋期间,没有进过学校的皮亚芙写下了平生第一首歌词,也是最经典的法国香颂——《玫瑰人生》,“当他拥我入怀,我看见玫瑰色的人生”。她教会了蒙当一切,从穿着、谈吐、演唱到社交,就连他意大利口音的法语也是皮亚芙一字一句纠正过来的——多年以后伊夫·蒙当成为影坛巨星,他朗诵的台词至今仍是法国大学法语教学课上的示范教材。1945年,皮亚芙提携爱人一起主演影片《黯淡的星》。1946年在她音乐制作团队的打造下,伊夫·蒙当唱片销量超过百万张。1947年皮亚芙却和伊夫·蒙当分手了,没人了解真正的原因。有一种推测可能是合理的,就是皮亚芙已经感觉到伊夫·蒙当的成就将不在她之下,她的存在不再是照亮而是遮蔽。她远走美国,在纽约演出3年获得巨大成功,曼哈顿完全被这个娇小的法国歌星征服了。在这期间,她和拳王马塞尔·塞当(Marcel Cerdan)的一段恋情也成了报刊热门话题。就像当年为伊夫·蒙当写下《玫瑰人生》,她为塞当写了另一首传世之作:《爱的颂歌》。两年后塞当为了从法国赶到纽约和皮亚芙见面死于空难,这段感情成了皮亚芙一生中最刻骨铭心的经历,对爱人突然离去的无力和绝望让她变成了宿命论者,表面繁华之下的忧伤伴随了她后半生。她的歌声就像一座巨大空宅里面的回声,幽远、空旷,被不可知的诱惑充盈。

从1950年返回巴黎到1963年去世,她遇到3次几乎致命的车祸,在治疗过程中染上毒瘾,后半生基本上被毒品和酒精控制,无法摆脱了。她的健康被完全摧毁,强大的意志却始终不肯屈服,这两者对抗反倒生出了奇异的能量和光芒,让皮亚芙再次达到歌唱事业的巅峰。她不断在巴黎、纽约和南美巡回举办大型个人演唱会,她也继续寻找年轻歌手充当他们的“教母”,一个个带到身边,又一个个从身边赶走。她经历了两次婚姻,每一次婚姻都催生一首经典名曲,却止不住她内心越来越急促的忧伤。去世前一年,她按照东正教仪式嫁给了陪伴她到最后时日的希腊歌手萨拉伯(Sarabo),几个月后两人合作录制了皮亚芙最后一首歌曲——《爱又如何》。

( 埃迪丝·皮亚芙 )

( 埃迪丝·皮亚芙 )

皮亚芙死的时候只有47岁。《纽约客》杂志在“巴黎来信”栏目下为她刊发了长篇报道:“皮亚芙早晨7点在巴黎去世,也就在这个星期五,几小时后她的好友让·科克托也走了……”皮亚芙葬在拉雪兹公墓,葬礼举行那天,巴黎数万人步行送她,在那个周末,全巴黎能找到的她的唱片全部被歌迷抢空,一天之内卖出了大约3万张。科克托生前最后一行文字是为皮亚芙写的墓志铭:她伟大的声音将永远不会消逝。

( 埃迪丝·皮亚芙最成功的“作品”——伊夫·蒙当 ) 一样歌声巴黎阿索音乐皮亚玫瑰人生忧伤皮亚芙

( 埃迪丝·皮亚芙最成功的“作品”——伊夫·蒙当 ) 一样歌声巴黎阿索音乐皮亚玫瑰人生忧伤皮亚芙