大稳健与大通胀

作者:邢海洋

美联储副主席科恩的一个减息暗示,令全球大宗商品市场疯涨,其影响甚至波及北京的加油站,令司机们为一个汽油涨价的传言排队加油。全球化的蝴蝶效应下,每个人都被全球利率市场搅得寝食不安。

2005年,伯南克就任美联储主席之前的国会证言里提到过一个著名的经济现象——大稳健(The Great Moderation),意思是,在过去20年左右的时间里,真实经济活动和通货膨胀率的波动变小了。最简单一个例子是,近几十年来经济周期性衰退没有以前那么频繁。1945年到1982年之间,有22%的时间经济处于衰退状态;从1982年到现在,则只经历了14个月的衰退期,也就是说只有5%的时间处于衰退状态。增长率也控制在一个更窄的波段内,用专业术语说就是,经济增长的标准偏差相对以前大大降低了。

对于大稳健,存在多种可能的解释,其中管理结构的解释是“当今的管理技术使企业减少了库存,从而得以频繁地根据经济形势调整生产,减少损失”。全球化也是一个重要因素,全球竞争使得商品降价,来自中国的廉价商品抑制了西方的通胀势头。伯南克则看重中央银行在调节投资者经济预期中的作用,通过更透明的货币政策,各国央行通过公开的或暗示的“通胀目标制”,采取了更为积极的方式来控制通胀及通胀预期,其结果是过去20年里,中央银行作为“通胀斗士”,其信誉有了相当大的提高。

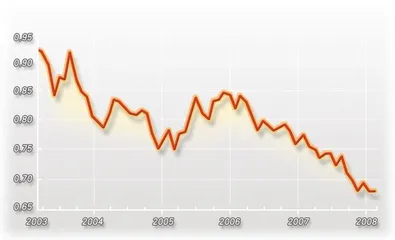

即使现在,美国人似乎还沉浸在大稳健时代。美国1月CPI(消费物价指数)月率同比上升4.3%,剔除食品与能源价格后的核心CPI同比上升2.5%。这一数字在美联储副主席看来并非最严重的危险,金融市场动荡及经济减速才是“更大的威胁”。正是这句话被市场看作美联储3月份将继续降息的信号,引发了市场动荡,欧元兑美元随之突破1∶1.50,日元更是罕见大涨,达到103日元兑1美元,以美元计价的物品免不了一日飞升了。100美元/桶的石油对美国消费者算不上什么,美国消费者加油费用还远没到1美元/升,对实质经济影响甚微;日本和欧洲则通过本币升值,化解了大宗商品上涨带来的成本压力。发达国家的大稳健时代特征似乎能一直延续下去。

与大稳健相对的时期是“大通胀”(Great Inflation),即通货膨胀率超过10%的时期,西方国家久违的动荡时期。在盛产石油的中东,这一久违的动荡正在“昔日重现”:阿拉伯联合酋长国、巴林和卡塔尔等重要产油国的通胀率都已达到两位数,就连粮食和石油的双料出口国沙特阿拉伯通胀率也达到了6.5%。为减少物价上涨对国民日常生活的影响,一些中东国家采取了加薪或发放食品补贴等措施,阿联酋给公职人员加薪70%,阿曼给公职人员加薪43%,沙特也采取了加薪和对部分食品价格实施补贴等措施。而未能得到石油和粮食涨价任何一种好处的国家,面临的不啻是一场灾难。中东的贫油国约旦,90%的燃料油依靠进口,过去政府一直对燃料油实行补贴,但油价暴涨让政府捉襟见肘,不得不宣布取消燃油补助金,于是部分燃油价格一夜之间大涨76%。灾难性的骨牌效应接踵而至,禽蛋、土豆和黄瓜等基本食品价格立即翻了一番甚至更多,其中土豆由0.32美元/磅涨到了0.76美元/磅,从基本食物一跃成为“奢侈品”。

促使美元大跌的除了科恩的表态,还有美国1月份PPI(生产价格指数数据)。这一数据达到了7.4%的年率高度,创1981年以来的最大年率升幅,是70年代“大通胀”之后的最高数字。而CPI未能有如此幅度的上涨,一个重要原因是CPI中住房相关的价格占到了40%的比重,受到房价下跌的影响而未能创出新高。当此通胀迫在眉睫的时候,美联储仍给全球投资者以降息预期,似乎和伯南克当年解释“大稳健”中央行通胀目标的作用背离,其背后唯一的可能性在于对美国信贷市场的疑虑:次级债危机尚未过去,信用卡市场又爆发危机,美国几十年来培植起的信用消费市场危机重重,只有靠货币贬值,把所有的债权人都拉下水,以此分担国内民众的破产难题了。而一味降息的结果,除了把石油进口国和粮食进口国统统推到“大通胀”中,还增加了自己步入大通胀的危险。

一方拥有石油,一方拥有粮食,两种大宗商品最大的出口集团一个通过降息补贴经济,一个直接发钱,都是宁可补贴也不寻求妥协,“与邻为壑”的做法恐怕为“大通胀”的到来铺平了道路。高盛大宗商品研究部门负责人杰夫·柯里预言,在未来12到18个月,许多大宗商品领域都可能进入危机状态。中东国家宁可高价卖油,再高成本淡化海水种粮食,也不相信粮食出口国。交易成本如此高的市场,怎能不蕴含危机?■ 通胀大宗商品稳健大通胀