袜子问题

作者:三联生活周刊文/刘俏到 图/谢锋

打心眼里认为,社会进步是好事。比如袜子,现在衣冠楚楚的人们每天都在穿,那不过是简简单单往脚上一套的事,不值一提。即使是结构偏于复杂的网眼袜,其繁琐程度与强烈的美腿效果相比,也完全不致令人厌烦。古代版袜子什么样,我尽管知之不详,但至少文献表明,那时的袜子都需要“系”和“解”。设想起来,其结构要么像裹脚布一样,要么就是一个布制封闭脚套,上端以绳带绕小腿一周以做固定。这种低级设计自然有时代的苦衷,毕竟当时没有尼龙制品,没有松紧带或是橡皮筋。这种古代版袜子不但穿着不便,且易松散,搞不好就闹笑话,甚至成了政治问题。

比如西汉成帝年间,定陶王刘欣和中山王刘兴同时去觐见皇帝。皇帝注意到,刘兴吃完饭起身时居然连袜带都松开了,而刘欣却没有。皇帝因此对刘兴很不满意,认定刘欣贤能、刘兴低能。刘兴在皇帝面前留下了拙劣的第一印象,后果相当可惜:成帝死后,刘欣继承皇位。袜带突然松散的问题无疑是不良诱因:那时刘兴如果有一双哪怕质量不高但只要是采用了尼龙或松紧带的袜子,历史恐怕就得重写。

事实上,系好袜带只是基本要求,袜带由谁系,才是更加重大和使人两难的政治命题。比如周文王,“至凤凰之墟而袜系解”,怎么办?文王的选择是“自结之”,结果大臣们很奇怪,“太公问焉”。文王只好做了一番解释,“寡人虽不肖,所与处皆先君之人也,故无令结之”。按现在话讲,无非就是文王想严格自我要求、树立良好形象,所以自己系袜。但由大臣的质询和文王不厌其烦的解释,可以反向推断:身为最高领导,按照当时常规,其袜带是不应该亲自系的。

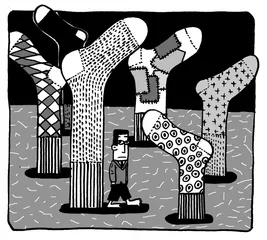

明白了这一点,再看文王之子周武王的经历就比较有意思。“武王伐纣,行至商山,袜系解。”领导的袜带又松了,怎么办?有了文王亲系袜带却被大臣质询的教训,武王决定按常规惯例办,于是下旨系袜带,却不料碰了一鼻子灰,“五人在前,莫肯系”。不系也就罢了,还振振有词:“臣所以事君,非为系袜。”这就太让人生气了。老子亲自系,结果大臣们觉得奇怪,现在儿子让大臣们系,大臣们又不干。究竟应该谁来系,真让人糊涂,反正是领导难当、袜子难穿。■ 袜子问题