买墨小记

作者:三联生活周刊(文 / 黄裳)

( 各种样式的徽墨条 )

( 各种样式的徽墨条 )

<p "="">春节到了又过去了。偶然想起中国知识分子的一种传统的旧习惯——元旦书红。就是说在一年开始的时候,要先用朱墨和笔写下一点什么,据说这是会给人们带来好运气的,这种想法很有点可笑,但也有趣。前些年我就玩过这种花样,元旦清早,取出一锭朱墨来,洗净了砚台,磨了起来,随后用朱笔在几本书上,随便写下点什么,也许可以算做题跋吧。至于这一年是否真的“万事亨通”了呢?却从来没有想过,忘记了。

这里又有一个有趣的故事传说,清代著名的文士翁方纲每逢元旦,总要(不知道是否用的是朱笔)在一颗芝麻上工整地写下“一片冰心在玉壶”七个字。《翁氏家事略记》卷末英和跋说:“先生最工蝇头细书。尝用文待诏故事,四旬后元旦用瓜仁一粒,书坡公《金殿当头紫阁重》绝句一首。六旬后又以胡麻十粒粘于红纸帖,每粒作‘天下太平’四字。至戊寅元旦,书至第七粒,目倦不能成书。先生叹曰‘吾其衰矣’,果以是年正月二十七日归道山。”

这是有关“元旦书红”有趣的文献记录,看起来似乎有点可笑,颇有“玩物丧志”的意味了。不过细想起来,一个人除了吃饭、睡觉、工作之外,总得还有点好玩的事做做才会觉得生活有滋味。而人类的文化生活就是大半因此而积累形成的。旧时代的文人,没有跳舞场可进、流行歌曲可听,他们也只能就近玩玩身边事物。“小摆设”就是他们的“玩具”。至于“文房四宝”,理所当然地就更受到重视。笔墨纸砚都是可以“玩”的,在它们的实用功能以外。

我曾玩过一个短时期的墨。那是在60年代初,旧书在市面上已经很少见了,看不到也无从去买。上海当时还有个古玩市场的门市部,墙上挂着一些名人字画,案上堆着一叠叠的册页、扇面、碑帖,柜橱里放着各色旧瓷器。这些都是古董,好的买不起,平常的、假的又不想要,也不过是看看而已。进门处放着一个小柜台,里面放着不少墨,时代不古,大约只是嘉道以后的东西,价钱也不贵,每锭不过数元。有时候就买两块来玩玩,就这样,开始收起墨来了。这当然是不足道的,比起藏墨家来,只不过是幼稚园的程度而已。

藏墨和藏书一样,必须看许多著录,这是入门的钥匙,在某种意义上说,也正像翻菜谱食单,能知道许多名目,但大半是不能见到的。我最先读到的是宋牧仲的《雪堂墨品》,后来又见到黄荛圃刻的万年少的《墨表》。自然还有徐子晋的《前尘梦影录》,其中也有许多古墨的纪事。这些都是极好的著录,不过万宋生于明末清初所记的许多墨品,都已无实物可见了,更不用说是在市场里。而且虽有记录,有的还颇为详尽(如《墨表》),但总不易揣想那真相。这就不能不想到叶恭绰等编著的《四家藏墨图录》,这是用珂罗版影印的,在拓片之外,还附有考证说明,从中可以看见明墨的真面目,是很好的一本图说,但对我的用处还是不大,就连他们所藏时代最晚的墨我也没有见过。所以也只是闲时看看而已。

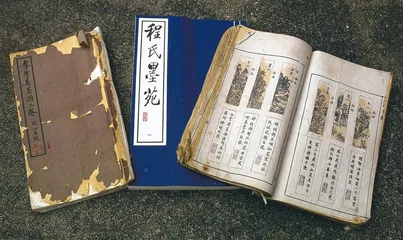

( 《程氏墨苑》书影 )

( 《程氏墨苑》书影 )

后来因通讯认识了“四家”之一的张伯先生,他是在明墨之外还广收清代制品的,尤其重视墨史的研究。我向他借来了近代藏家如寿石工等数种藏墨目录,抄成副本。张先生还将他自著的墨录几大册见假,抄未及半,“文革”开始,来信索还,从此就更无消息。张先生已在“文革”中下世,他的藏墨大约已经保存在故宫博物院里了。

墨有什么可“玩”的呢?这个问题也不容易一下子回答得出。明墨自程君房、方于鲁以降,都有极精的作品,现在是百不存一了。但从程、方两家的墨谱中还可以看出那巨丽的规模来。直到清初,这种遗风依旧保持着,而且更有发扬光大之势。那代表是集锦套墨,真是别出心裁,花样繁复。墨产于徽州,而晚明徽州的木刻名手是多的。他们刻下了大量的精美版画,用其余力雕制墨模,更是得心应手。明墨多有在图案上加上金碧彩色的,这在《程氏墨苑》的五彩套印本上可以看出,真不愧为极精美的工艺美术品,如“四家”之一的张子高所藏的“文彩双鸳鸯”大圆墨,就是明墨中这种富丽绝伦的标准制品。它们已经只有观赏而无实用价值,可以说是不折不扣的“清玩”了。

( 翁方纲 )

( 翁方纲 )

不过我觉得有趣的还是名人的自制墨。名人又包括了达官显宦和著名文士。钱牧斋、龚芝麓就都有这种名人制赠的墨。曹寅也有“兰台精英”墨,都是有名的精品。《前尘梦影录》的作者徐康是道咸中人,他说金冬心墨赝者极多,平生仅见真者大半段。我就没有见过他所制的“五百斤油”的真品,假的却不少,但只是光彩暗淡的墨色泥块而已。又如“轻胶十万杵”墨,面题“随园居士袁枚制于小仓山房”,我有汪节庵和胡爱棠两家所制同式二种,这是墨模易手了的缘故,当然不是袁氏原作了。这与旧书版片落入他人之手,增改序跋重印行世的情况一样,是藏墨者不能不注意的。

我曾买得“陆舫清赏”墨一匣二笏,一填金,一填蓝,题“雍正三年诚庵监制”。制作极精。据说清墨只顺治、雍正两朝有年款者绝少。因为顺治在清朝定鼎之初,制墨者大都是文人逸士,他们大抵都是遗民,不愿奉新朝正朔,再加兵燹之余,徽州墨业难免要受到影响,所以顺治年款的墨极少。雍正则只有13年,是短促的朝代,也是少有年款墨的原因。这两笏是“新安曹素功易水法墨”,可能是曹氏第三代的出品。后以一笏分赠藏墨家周绍良先生,承他在《清代名墨谈丛》里加以著录。此墨制者不知何人,“陆舫”是丁野鹤的斋名,但时代又不相及。生于清初的丁耀亢不可能在雍正中还在制墨。

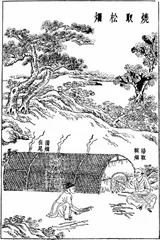

( 《天工开物》——制墨、烧取松烟 )

( 《天工开物》——制墨、烧取松烟 )

赵之谦的墨我有好几笏。其一长方形,面题“人磨墨”三字,下双行题“芝岩氏选烟”,背题“不可同,非立异。凡百君子,顾名思义”,“光绪八年正月翁书”,是胡子卿所制。又一笏题“二金蝶堂书墨”,胡开文制。又一笏面题“赵氏墨专之一”,背题“时令方和”四字,亦胡开文制,曾试磨,墨色极佳,磨处光可鉴人。又一笏颇常见,作碑式。面“同治九年正月初吉”,背“绩溪胡甘伯会稽赵叔校经之墨”,边款“和鹿角胶捣十万杵法制”、“鉴莹斋珍藏”。看样子也是胡开文的制品。正书两行看来似是赵氏手笔,但周绍良先生以为是胡甘伯书。

另一笏有趣的墨是谭复堂(献)所制,面“复堂填词墨”,背“斜阳烟柳”。楼阁耸起水上,一人凭阑遥望。天上布满了浮云,落日只存其半,填金。下方是岸边的垂柳,布局、着墨都极有意思,特别是那填金的半角斜阳,更有画龙点睛之妙。在所见的名家墨中,可以算是上乘之作了。

( 徽墨坊的手工艺人正在制墨 )

( 徽墨坊的手工艺人正在制墨 )

三两年中陆续收得的旧墨,最早的是程公瑜的“尊胜幢”,汪时茂的“龙泉太阿”。乾嘉中制品所收也有一些,如汪心农、尺木堂、汪近圣、汪节庵等,都有上好的佳品。套墨有汪近圣的提梁墨,一只精致的楠木匣中,有四层抽屉,每层藏墨四笏。有“槐荫堂”圆墨,题“乾隆辛卯”,漆皮。“和州太守墨宝”圭璧光墨等。又乾隆元年曹素功艺粟斋墨一漆匣,面描金绘云影飞龙,中藏各种形式的墨十六挺,中有两种漆皮,真是富丽极了。看样子是进呈的贡品。但相比之下,还是那些文人自怡之品来得有趣。和买书一样,也总是物以人重的吧。

我的买墨前后不过三四年功夫,见闻不广,所得实在没有什么值得称说的东西。“文革”初起,抄家之风盛行。有一天深夜,不知道从哪里来了一群造反派,破门而入,翻箱倒柜,忽然发现了这一堆旧墨。带队的一位老工人(大约是工宣队员)说道:“墨有一两块用用就是了,弄这么一大堆做什么!”我真的是无词以对。看来这一发问直到今天我也还是回答不出。■

( 徽墨

) 小记文化买墨

( 徽墨

) 小记文化买墨