贵族的印度

作者:袁越

( 在纷繁复杂的印度文化中,印度教文化始终占据主导地位,它贯穿了印度文明史的始终 )

天堂和地狱

在甘地的家乡古吉拉特邦,所有住店的人都必须填登记表,上面赫然列出“种姓”一栏。

“我应该填什么种姓呢?”我问。

“你嘛,就填外国人。”旅馆老板说,“你们属于一个单独的种姓。”

印度的种姓制度其实是外国人创造出来的。公元前1500年左右,居住在中亚高加索一带的雅利安人(Aryan)入侵印度。为了和肤色黝黑的印度原住民——达罗毗荼人(Dravidian)区别,高鼻深目的雅利安人引入了种姓概念,规定婆罗门(僧侣)是最高级别,刹帝利(武士和官僚)其次,吠舍(商人和手工业者)第三,首陀罗(农民)第四。前三个级别基本上被雅利安人占据了,雅利安人带来了吠陀教,后来演变成印度教。他们把种姓制度和印度教结合起来,使得这种人类历史上最极端的歧视政策披上了宗教的外衣,并因此而流传了上千年。

( 孟买千人露天洗衣房 )

( 孟买千人露天洗衣房 )

四大种姓内部还按照工种的不同分出了很多“亚”种姓。于是,现在的印度有几百个种姓,彼此间矛盾重重。

“你一定要去孟买看看。”古吉拉特邦的旅馆老板对我说,“那是印度最富裕的城市,比你们上海强。”

“你一定要去看一场印度电影。”孟买的一家旅馆老板对我说,“孟买的电影业世界第一,比好莱坞厉害。”

其实我已经看了一路印度电影。从古吉拉特到孟买要坐12个小时长途汽车,司机完全不考虑有些乘客需要休息,放了一路宝莱坞电影,而且开足了音量。

( 外国移民很难完全融入印度当地的生活中 )

( 外国移民很难完全融入印度当地的生活中 )

虽然这么说,我还是花了200卢比(约合人民币40元)去孟买一家电影院看了一场电影。电影放映前,全体起立奏国歌,屏幕上是一面飘扬着的印度国旗。印度国旗是三色旗,中间有一个车轮形状的图案。初版印度国旗中间也有个轮子,那是甘地提议加上去的,代表纺线用的土丝车。印度独立前,尼赫鲁把那个图案简化了一下,代表印度教的“法轮”。

印度国歌的歌词是梵文,只有很少一部分印度人能够听懂。梵文是雅利安人为了记录他们的吠陀教经书而发明出来的文字,虽然印度独立后把英语和印地语定为官方语言,但是多年以来印地语一直没有进步,就连学校里的印地语教科书都不规范,因为不少学者提议用梵文代替印地语。一些梵文专家甚至声称,他们不用费劲就能理解现代物理学,因为量子物理学中的很多抽象概念梵文中都已经有了。

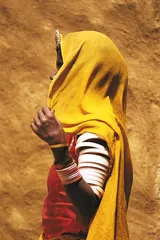

( 3000 多年前产生的种姓制度,把人们按不同职业、 分工划分成高低贵贱的不同等级,世代相传,终身不变 )

( 3000 多年前产生的种姓制度,把人们按不同职业、 分工划分成高低贵贱的不同等级,世代相传,终身不变 )

历史上只有婆罗门才懂梵文。婆罗门虽然不一定是印度最富有的人,但他们仍然享有很多无形的权力,是印度的无冕之王。事实上,出身高种姓的贵族在印度一直很受尊重,因为他们受过教育,在很多事情上拥有发言权。那天进场看电影的就是这样一批人,电影放的是好莱坞新片,没有字幕,但对于这些人来说丝毫不是障碍,因为印度有线电视包括很多英文台,他们几乎完全生活在英语的环境里,从语言到思维都完全西方化了。

这座电影院靠近孟买火车站。火车站名叫“维多利亚”,其建筑风格完全是英式的。火车站对面是一片英国常见的那种草地,一群群身穿白色制服的年轻人在玩英式板球。板球是印度国球,甚至可以说是印度人唯一喜欢的一项运动。板球运动不但规则极其复杂,而且需要一套昂贵的装备,很不适合普通人玩。一场正规的板球比赛可能要持续8小时以上,但运动量并不大,而且比赛的激烈程度也远小于足球和橄榄球,很不适合体育转播。即便如此,印度人仍然乐此不疲,板球明星在电视广告上的出镜频率仅次于宝莱坞明星。这两个群体有一些共同特征,他们大都是雅利安人的后代,而且都能说一口流利的英语。

( 孟买市中心的贫民窟 )

如果你因此而以为印度人都会说英语,就大错特错了。事实上,我在大街上遇到的大部分印度人的英语水平都极为有限,而且带有浓重的印度口音。我连说带比划,好不容易才让一位出租车司机听明白我要他带我参观孟买最有名的地方,结果他带着我去了海滩,肮脏的海水和重度污染的空气让我很快失去了兴趣。他又带我去了富人区,一幢幢欧式房屋掩映在绿树之间,看上去确实和欧美大城市相差无几。甘地在孟买的故居也位列其间。他住的是一幢4层的小洋楼,周围都是别墅,非常安静。

“你恨这些富人吗?”我问司机。

( 印度的铁路系统是英国殖民地时期修起来的,至今没有太多的变化 )

( 印度的铁路系统是英国殖民地时期修起来的,至今没有太多的变化 )

“不。”他想了想说,“他们只是运气好罢了。”

我在印度期间多次问了这个问题,答案惊人的一致。要知道,印度富人的富裕程度超过中国一大截,和欧美比也毫不逊色。根据《福布斯》杂志最新的统计,印度富豪榜前4位的富人身价加起来大约是1800亿美元,比中国前40名富豪的身价总和还多600亿美元。

( 电脑学校培训中心 )

( 电脑学校培训中心 )

车子经过一座宏伟的寺庙,司机介绍说,这是当地一个银行家出资修建的。“印度富人最喜欢出钱修庙,因为这样能给他们带来好的‘业’(Karma),死后就能投个好胎了。”一位在美国留学回来的印度电脑工程师对我说,“不过新一代电脑富豪,尤其是受过外国教育的那批人,已经开始把钱投给真正的慈善事业了。”

在我要求下,司机带我去看穷人的生活。距富人区不远有一座桥,下面就是孟买著名的千人洗衣房。游客只能站在桥上,从高处参观这一奇景。这是亚洲最大的露天洗衣房,洗衣工清一色是男性,他们赤着上身,双脚站在污水里,用力地拍打、揉搓着五颜六色的衣服和被面。洗涤剂的气味随着湿热的空气飘上来,就连站在桥上的游客都会感到阵阵恶心。

( 安得拉邦电脑中心 )

( 安得拉邦电脑中心 )

这些衣服都是从各个洗衣店送来的。这些洗衣工每个月能赚6000~7000卢比,这在印度算是一笔不错的收入了。印度人不愿意洗衣服,就连穷人都不愿自己洗,宁可送洗衣店。这样做绝不是为了省劲,而是为了“清洁”。因为在印度教看来,所有从人身体里排出来的东西都是肮脏的,只有让“贱民”帮忙清理出去才不至于污染自己,所以印度的清洁工、洗衣工,甚至理发师都是由“贱民”来担任。贱民在四大种姓之外,是和普通人完全不一样的“非人”,甚至连进寺庙祈祷的权力都没有。“贱民”原还有个绰号叫做“不可接触者”,普通人就连碰他们一下都是不可以的,怕弄脏自己。

印度对“贱民”的歧视比西方对有色人种的歧视要严重得多,再歧视的白人也会雇佣黑人做仆人,甚至做自己孩子的奶妈,但在印度这是不可想象的。甘地曾经回忆说,小时候他母亲向要饭的贱民乞丐施舍饭食,一定要把手举得高高的,把食物从空中倒到对方的碗里,以免双方发生任何身体接触。

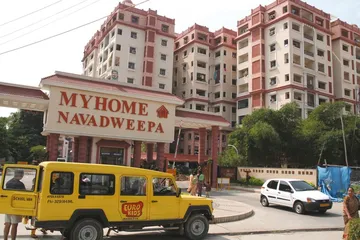

( 安得拉邦富人区 )

( 安得拉邦富人区 )

我请求司机带我去贫民窟看看,他犹豫了一下,似乎不愿意向一个外国人展示本国的污点,在我加了300卢比后还是带我去了。让我惊讶的是,贫民窟就在城市中心,和其他地区只隔一条马路。临时搭起来的铁皮屋建在马路边,屋子极小,里面黑洞洞的,坐满了人。屋里肯定是没有厕所的,就连厨房也没有,妇女们就在马路边临时搭个灶,坐在地上烧饭。孩子们穿着破旧的衣服,在马路边跑来跑去,玩得非常起劲。经常能看到破屋子的墙壁上贴着装饰性的电影招贴画,看得出这里的居民过得有滋有味。这些铁皮房屋建在一条高架的铁路线下,不时有火车呼啸着从他们头顶飞驰而过。

“这算是比较好的贫民窟,起码比孟加拉的好。”司机说,“政府正在建房子给他们住。”

“你之所以能看到这么多贫民窟,就因为我们印度是民主国家,我们的人民可以自由流动。”我住的旅馆老板是一个印英混血,说一口流利的英语,“他们选择来城里打工,因为比乡下挣钱多,应该给他们选择的自由。”

“如今对‘贱民’的歧视已经很少了。”他又补充说,“在古代印度,‘贱民’和其他人之间在空间上的隔离是很容易实现的,但印度已经是一个民主国家了,这种隔离是不可能做到的。”

可是,我在孟买的报纸上却看到了另一种隔离。印度每个省都有属于自己的英文报纸,上面经常会刊登征婚广告。印度的征婚广告非常奇特,它们大都是父母给子女征婚,而且最先列出的条件不是身高体重或者收入多少,而是孩子的种姓、语言和宗教信仰。印度除了英语和印地语外,还有16种半官方语言,以及超过1600种地方语言。这些语言不像中国的方言,其背后没有统一的文字支持。印度人的宗教信仰种类繁多,伊斯兰教徒甚至还要列出到底是逊尼派还是什叶派。印度人对于“门当户对”的要求远比中国严格,不同宗教信仰和种姓之间的印度人很少通婚,语言更是一种直接的隔阂,很难逾越。

在这样一个公民从出生开始就被分裂成许多小团体的国家,还能实行民主吗?在一个1/3人口是文盲,其中还有两亿“贱民”的国家,民主制度还能保证大多数人的长远利益吗?我一路上遇到的大多数受过教育的印度人都对民主制度充满信心,认为民主是解决所有问题的特效药。在他们看来,印度走的这条“先民主,后资本主义”的道路是正确的,虽然效率可能比中国低,但比中国稳定,不容易出轨。

不过,民主制度保证下的言论自由造就了一大批勇于独立思考的印度知识分子,他们对印度的现状进行了透彻的分析,提出了尖锐批评。比如,尼赫鲁大学社会学系教授迪潘卡·古普塔(Dipankar Gupta)在他写的一本《错误的现代化》(Mistaken Modernity)一书中就直接表达了他对印度民主制度的担心。在他看来,印度有太多的种姓,印度人对种姓的忠诚度相当高,候选人因此经常打“种姓牌”。再加上印度存在大量的赤贫人口,候选人只要用一点小钱就能很容易地从他们手里买到选票,因此印度的选举结果根本不能真正体现民意,不能代表印度人民的长远利益。

我问那个开口闭口“民主”的旅馆老板:“为什么实行了60年民主制度的印度至今仍然有50%的人口生活在贫困线以下呢?”他脱口而出:“因为印度人口太多。”

这是我此次印度之行听到最多的一个解释。

脑力打工者

要想见识印度的人口密度,只要去任何一个火车站看看就行了。

印度的铁路系统是英国殖民地时期修起来的,至今没有太多的变化。印度全国都没有一条像样的全封闭高速公路,因此铁路仍然是印度人出门旅行的首选。在印度买火车票一定要提前几天预定铺位,否则就只能站着。印度有专门的车厢供那些没有定到位子的乘客使用,它们和卧铺车厢不连通,里面的人前胸贴后背,就像是一堆货物。

预定火车票很不容易,经常要等很久。印度人没有排队的习惯,加塞现象非常普遍,经常是老实人后面排一排,窗口却堵着一堆人。印度的订票系统十分奇特,虽然是电脑联网的,但订票者仍要填一张表,详细列出家庭住址和联系方式。显然,这个办法是针对那些无家可归的贱民的。

按规定,外国游客必须买带有空调的卧铺。在印度,空调是高档的象征,坐起来还是相当舒适的。但是印度的火车速度非常慢,平均时速经常不到40公里,所以在印度旅行必须花费大量时间在路上。

我坐火车去了印度南部重镇海德拉巴德(Hyderabad)。这是印度安得拉邦(Andhra Pradesh)的首府,以软件业闻名于世,被印度人戏称为“电脑拉巴德”(Cyberabad)。它和班加罗尔齐名,是印度最著名的两个软件城。外国媒体经常用这两个城市为例,说明印度正在走向现代化。

出了火车站,立刻感到这座城市的马路很宽,车速也比别的地方快。不过,车祸的频率也相应地要高很多。就在我满街找旅馆的时候,眼前就发生了一起事故。一辆摩托车失控,摔在了路中央。后面的车子好像根本没看见似的,照样开得飞快,把散落一地的鞋子和水果压了个粉碎。

印度司机从来不吵架,但特别喜欢按喇叭,让喇叭代替自己和对方打交道。印度人也不喜欢围观,我在海德拉巴德的大街上目睹了一起打架斗殴事件,当时周围全是人,竟没有一个上去劝架,甚至连看都不看一眼,仿佛根本没有发生任何事情。

“为什么公共场合的印度人都非常自私,甚至有点冷漠,完全不顾别人的感受呢?”我曾经向一个印度的软件工程师请教。

“印度城市化后,各种种姓混杂在一起,根本分不出来,于是印度人大都不爱搭理陌生人,谁敢保证对方不是‘贱民’呢?”

找到旅馆放下行李,我出门找网吧,谁知找了一圈竟无功而返。海德拉巴德虽说是电脑城,但不属于旅游点,外国游客不多,因此,网吧的数量和质量都远不及孟买或者新德里。

我住的旅馆临街,一直到夜里2点以后依然车水马龙,吵得人睡不着觉。第二天早上6点我就又被喧闹的车辆吵醒了,看来这是一座不夜城。

既然睡不着,我索性起床,按照旅馆老板的指引,去“印度软件技术公园”(STPI)参观。STPI是印度政府设立的一个服务性机构,专门为软件公司提供后勤服务,包括办公室、网络连接,以及人员培训等等。海德拉巴德市的STPI位于市中心,大楼的外墙上贴满了招生广告,除了电脑课程就是英语培训。入口处,几个少年强行将招生广告塞给过往的行人,丢弃的废纸就像在马路上铺了一层地毯。

这些课程的上课地点都在这幢楼内。我发现老师上课全部用英语,但是口音很重,外人很难听懂。课间休息时候遇到几个学生,他们都是从周围的小城市过来的,而且都已经拿到了本科学位。“我是学机械的。”一个学生对我说,“即使找到工作,起薪也只有5000卢比。但如果我能在高科技城找到一份软件程序员的工作的话,起薪至少1万卢比。”

他说的这个高科技城距离海德拉巴德市中心有5公里的路程,坐“摩的”大约要花150卢比。虽然海德拉巴德的“摩的”都安装了计价器,但都是机械式的,很容易作弊。当地政府下令要求更换成数字式的,结果“摩的”司机用罢工来要挟政府,硬是拖着不换。旅馆老板建议我一定要先讲好价钱,否则肯定被宰。

高科技城原来是一片农田,几年前被政府买下盖了一批办公楼,招来不少软件公司入驻。城中心是一幢圆形的高楼,名叫“电脑塔楼”(Cyber Tower),是高科技公司最集中的地方。要想进去参观非常不容易,必须先登记,还要过安检。塔楼中间居然是空的,还有一个巨大的喷水池,一点也不像是印度的建筑。“电脑塔楼”后面还有几幢更现代化的高楼,聚集了包括微软和甲骨文在内的一批国际知名企业。通往那片地方的公路上居然设有岗哨,持枪的卫兵挨个检查行人,没有胸牌的不准过,甚至也不能照相,好像在守卫一座军营。

“上个月这里发生了两起爆炸事件。”STPI的副部长克里斯纳亚(Krishnayya)对我说,“有人对软件城不满,一直在搞破坏。”

STPI在电脑城里有一间办公室,管理得就像一家公司。我注意到工作人员之间全部都用英语对话。

“印度南部方言多。”克里斯纳亚解释说,“印地语原来是北方的方言,南方人不会讲,因此大家都习惯于用英语交谈,否则就没法交流了。”

“我们这个城市除了软件业以外,还是有名的‘国际电话中心’聚集地。”这位副部长补充说,“国外很多大公司都喜欢把电话客服部门设在印度,因为我们能够培养出一大批英文好、工资又低的接线生。”

按照他的说法,这些“国际电话中心”的客户大部分在美国和欧洲,因此海德拉巴德人的作息时间就乱了套,硬生生地把这座城市变成了“不夜城”。

软件业也是如此。去年海德拉巴德的软件出口68%去了美国,18%去了欧洲。软件工程师免不了要和对方沟通。于是,“电脑塔楼”里的自助餐厅不但24小时开业,而且特别设立了晚间优惠制度,就是为了方便晚上加班的软件工程师们。

“印度政府为软件商提供了世界上最优惠的政策,就是为了吸引他们来印度创业。”克里斯纳亚说,“比如我们海德拉巴德,几年前就预先投入大笔资金,改善了城市的硬件设施,比如修马路,盖高档别墅等等。你来的路上应该注意到了吧?这条路是双车道,道路质量很好吧?”

迪帕克·阿格拉沃(Deepak Agrawal)证实了副部长的说法。阿格拉沃是一个留学美国的软件工程师,一年前回国探亲,看到海德拉巴德提供的条件,立刻决定打道回府。“STPI为我的公司免费提供了办公室和所有后勤人员,我连房租水电费都不用交。”他说,“我只需要交一笔人头费,每雇佣一个人支付5000卢比给他们就行了。海德拉巴德地处印度中心,铁路四通八达。这个城市还有大量优秀的计算机专业毕业生,即使是刚毕业的新手,只要培训一个月的时间就能派上用场。”

“既然印度人英文这么好,又聪明,为什么在工业革命的时代无所作为,却在信息时代一枝独秀呢?”我问阿格拉沃。

“印度人喜欢思考抽象问题,擅长理科,不擅长工科,电脑业简直就是为印度人度身定做的。”阿格拉沃说。

阿格拉沃的话确实有点道理。我注意到,海德拉巴德市的英文报纸每天都有一整版的数字类小游戏,还有很多棋牌分析,光是桥牌局就有两个,显然这份报纸的读者喜欢数学。

前“宝洁”公司印度分公司的CEO格查仁·达斯(Gurcharan Das)曾经写过一本非常出色的历史书,叫做《解放了的印度》(India Unbound)。据他分析,印度的种姓制度造就了一批擅长抽象思维,善于思辨,却缺乏实际动手能力的印度知识分子。他们要么出身婆罗门,要么希望自己像婆罗门那样,不劳动,整天待在寺庙里钻研经书,思考宇宙、生命和轮回之类的宏大命题。这就不难解释为什么印度教具有如此浓厚的哲学色彩,也更加容易理解为什么是印度人首先发明了“零”这个概念,并创造了最简洁的数字体系(阿拉伯数字就是印度人发明的)。

不过,整个海德拉巴德只有20万软件从业人员,他们对于整个社会经济的贡献能有多大呢?

“印度的软件业发展对普通印度人有什么好处呢?”我继续追问,“我看到海德拉巴德的大街上仍然到处都是乞丐和闲人,肮脏不堪。”

“我来教你两个印地语单词。”阿格拉沃说,“印地语中有两个词用来描述‘穷人’,一个是Gareeb,是指经济上的穷人。另一个是Dareedra,是指思想上的穷人。很多印度人,尤其是低种姓的印度人,已经习惯把自己看得低人一等了。对于这些Dareedra,光靠发展经济是不能解决问题的,只有通过长时间的思想改造,才能从根本上改变他们的生活。”■ 海德拉孟买贵族贵族等级印度