“天生失败者”的命运形成

作者:苌苌

国内还是有几位把写小说当做艺术来做的人,比如最近新出版了小说的韩东和鲁羊,他们还有一个共同特点都生活在南京。在南京生活的作家相对集中。生活在南京的文艺批评家李小山说:“如果说南京的艺术和文学有什么典型性,这种典型性就是这个城市的典型性:文雅、精致、讲究趣味,缺乏激情和冒险精神,含有一点没落的情调。”这似乎和我作为一个外来者观察到的这座城市的气质也很匹配——夏天蓊郁的梧桐让她显得很有诗意,但挡不住大太阳把人都晒蔫儿了;冬天的天空通常是阴郁和沉闷的,生活是缓慢的,呆板的,充满温情。但那句话是李小山在几年前说的,在本周接受采访时候,他有了新的想法。李小山是一位对南京作家有长期深入了解的文艺批评家。这两年的南京让他看到,“市场经济、体制对个人的影响力最终导致了南京文化生态产生变化。生活节奏相对以前加快了,原先理想化的想法慢慢剥落,城市之间只有个性没有共性。写作在生活当中的作用正在大大降低,对个人来说,不能再像以前那样带来自赎的满足感,而是信仰对象化,也就是说,写作就是写作本身,你必须有这个信仰。南京的作者普遍对写作的定位比较高,南京的作家不写畅销书,也就意味着被边缘化。高端写作在这个时代被边缘化得很厉害”。虽然说“高端不意味着不畅销”,但如果离开些距离看那座城市,发现至少她的典型性中,就有些东西阻碍着两者统一。李小山并不否认城市的典型性仍然在南京的作家身上发生作用,“每一个记忆都有文化积累的惯性,这种文化必然在写作者身上延续”。如果不能统一,选择高端也是好的。

韩东的后脑勺上长着一块“反骨”,让人很容易制造一种因果关系,因为他为人也的确恰好有反权威的倾向。他对哲学思辨的爱好,与其说是体制内接受教育的结果,不如说是出于天性。韩东一直对“将作家作为自己唯一的职业”这一选择很坚定。当他周围有相同文学趣味的人迫于时代的焦虑,生存形式上做了一些策略调整,不太坚持严肃文学写作的时候,他则将自我选择带来的贫寒、动荡和挫折一一承受下来。李小山的一篇文章里说:“作协曾经向他招手,但他原则性地放弃了这种庇护。”而韩东并不觉得这意味着什么,他仅将此看做一种个人选择。这么做的结果是,他可以集中精力写作,拥有相对自由的心灵,但要面临极大的生存压力。

但生存压力也不会让他把出版速度加快,尽管他每天都在写。2000年后开始写长篇小说,有了一定的读者,压力减缓。在几次采访中,他愿意让我感觉到的他的压力,永远是写作本身面临的追求真理的压力。生活中,韩东成了被朋友们保护的对象。饭桌上,他经常是中心人物,但并非通过哗众取宠或高屋建瓴的言论。韩东的朋友吴宇清说:“他一直把文学看做是人生的一个实践,并不把文学过度神圣化。他看向人的内心,而且目光深远,逻辑缜密,熟人纷纷将他视为‘智者’,也愿意聆听。”以前去南京,以为作家的聚会是家常便饭,但韩东说那是我的错觉,现在“一个月也赶不上一回了”。

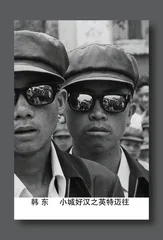

韩东的《小城好汉之英特迈往》是他于2006年创作的,今年上半年花了半年修改,即将于近日由世纪文景公司出版。《小城好汉》是韩东的第三部长篇,少年时随父母下放江苏农村的经历,第二次成了他的创作素材。与2003年出版的《扎根》不同,这次他主要描写县城中学生的生活,几个青涩少年在校园的经历,还有县城各色人等的遭遇和故事,校园亦是社会的缩写。少年们个性相异,遭遇不同,朱红军为人刚直不阿,有自己的一套“正义”标准,面对强手从不退缩,为人十分仗义,敢为朋友两肋插刀。他就是小说的主角,叙述者少年时敬仰的“小城好汉”。就跟1968年北京江湖上的“小混蛋”一样,这种性格使得他成年后,几乎是不可避免地沦落为社会意义下的“天生失败者”,在如今这个时代,只能在传说和小说中唱唱主角。丁小海家境不好,一直为生存而战。“我”则从小喜欢画画,比较懦弱和自我,梦想当一名艺术家。在上世纪80年代初,朱红军被“严打”了,进入2000年,丁小海在短暂的发达之后又沦为穷人,而“我”则成为艺术家,最终名利双收。■

专访韩东:“英特迈往”是个好词儿,可我们都忘了

( 韩东与《小城好汉之英特迈往》封面(暂定) )

( 韩东与《小城好汉之英特迈往》封面(暂定) )

三联生活周刊:书名为什么叫“英特迈往”,“小城好汉之”意味着这将会是一个系列吗?

韩东:开始叫“小城好汉”,后来觉得不过瘾,然后碰见了“英特迈往”,就再无怀疑了。出书时候叫“小城好汉之英特迈往”,是怕读者对“英特迈往”这个成语过于生疏。我觉得“英特迈往”是个好词儿,应该恢复使用,这4个字单看十分漂亮,组合在一起也铿锵有力,值得普及。很多朋友不知道它是成语,还以为是外语音译呢,他们猜测是不是英特网?有人联想起“英特纳雄耐尔”,这些误会都很有意思(英特迈往,成语,形容一个人英俊威武、超越以往——编注)。

三联生活周刊:当初是什么驱使你写这部小说?

韩东:因为这是一个好故事,三个县城少年,出身、性情皆不相同,穿越岁月或年代,而那些个岁月又是如此现实(就是我们的历史)和怪诞。我对现实感兴趣,对怪诞,也就是现实的戏剧性感兴趣,对人的命运或度过时间感兴趣,于是就写了这本书。

三联生活周刊:男主角张早这个人物,对当今社会有什么寓意吗?还是带着个人化的忏悔?

韩东:既无寓意,也不是个人忏悔,我们就是这么走过来的,边哭边笑,边吃边干,当然还有思考。人度过时间,而时间也非质量不变的,它也在剧烈而奇异的变化中。犹如地球围绕太阳转动,地球也在自转。这种种的运动带来了传奇或故事,是值得加以品尝的。

三联生活周刊:在这部小说里多了很多诙谐的笔法,你以前好像并不注重营造这样一种气氛?

韩东:我一直很幽默啊,别人说我冷峻,那实在是一种幽默。当然如果对方感觉不出来,我的幽默就失败了。也许,这一次的幽默比较热情一些,外在一些。从某种意义上说,幽默即是小说的灵魂。幽默近人,我们的生活需要幽默。有种小说叫做“严肃小说”我觉得很奇怪,如果生活里有人强调他是个严肃的人,那多滑稽呀。当然不是故意制造幽默,而是发现可能的幽默,是发现,不是制造。为搞笑而搞笑比较低级,会心一笑只可能出现在被理解力照亮的地方。

三联生活周刊:你在《扎根》后记中说,你所理解的虚构不是“把假的写真,而是把真的写假。写飘起来,落实到假”。《小城好汉》有的段落就挺飘的,它和素材的关系还是秉承这一点吗?

韩东:我没有那么教条,“把真的写假”只是一种说法,用来说明我的小说方式。小说需要在“真”与“假”之间构成张力,一味地“虚构”并非是小说的究竟。“真”、“假”的调配、构成、组合是一门艺术,并且没有预定的配方。因人而异,也因想法而异,而且主要依赖的是直觉而非理论。如果这本小说具有“艺术之真”,就已经足够了。

三联生活周刊:小说似乎对描写男孩青春期的性骚动,死亡的意象很迷恋?还有一些很容易把人吸引但读着又很不舒服的东西,为什么写这些?

韩东:绝没有渲染这些东西,青春期的骚动可以成为一个独立的题目,对死亡的感受也是如此。这本小说是综合性的,并没有强调这些孤立的因素。当然,你可以总结出这些,就像有些读者可能会总结有关的政治因素、下层生活的因素??整体上,我要说的还是人的命运、度过时间,细节则应该奇异和鲜活。我不想故意吸引读者,也不想让他们不舒服,当然,也不只是想着让他们舒服。

三联生活周刊:朱红军小时候的样子让人期待他长大后会干出一番惊天动地的事,但为什么偏那样设计他的死法?

韩东:朱红军必死无疑,你不觉得吗?不是我安排了他的死。在我们的时代,干出惊天动地大事来的会是朱红军这样的家伙吗?刑事犯罪引发的震动不会太大,除非加上变态,朱红军没有变态的潜质。在今天,惊天动地意味着成功,朱红军却是一个天生的失败者。如果我不写这本书,这样的人或人生如何会和“英雄”沾边呢?如何会成为主角?■ 文学小说韩东李小山作家天生失败者形成命运