哲学如何改变世界

作者:薛巍

( 康德 )

哲学和批判性思维

联合国教科文组织设立哲学日的起因是:“哲学是一个能够激励批判和独立思考、培养了解世界所需要的精神、促进宽容与和平的学科。因此它对人类的发展至关重要。庆祝哲学日的活动能够有助于人们免受蒙昧主义和极端主义的双重危害。”

可以康德为例来说明哲学能够起到的作用。1784年,德国哲学家康德在他著名的论文《答复这个问题:“什么是启蒙运动?”》中说:“要有勇气运用你自己的理智!这就是启蒙运动的口号。”他还区分了理性的私下运用和公开运用:“我所理解的对自己理性的公开运用,是指任何人作为学者在全部听众面前所能做的那种运用。一个人在其所受任的一定公职岗位或者职务上所能运用的自己的理性,我就称之为私下的运用。”

因为哲学是一种批判性的思考,对习焉不察的观念的反思,所以很多哲学论断的一个特点是与常识相悖。康德这段论述中就有一个很吊诡的、跟常识不一致的地方:一个人在公职岗位上运用理性,反而被他称之为理性的私下运用,一个人在书斋里写文章时反而叫理性的公开运用。这是什么道理呢?康德说,私下运用自己的理性往往会被限制得很狭隘,因为当一个人在公职岗位上运用理性时,他处于一个狭隘的利益共同体,他的所作所为就要符合该共同体的利益,不能说自己群体的坏话。而作为一个学者、一个世界公民,他应该能自由地思想,为整个的人类共同体承担责任。康德说:“必须永远有公开运用自己理性的自由,并且唯有它才能带来人类的启蒙。”

各学科的研究都需要做批判性思考,何以说哲学在批判性思维方面表现得尤其突出呢?教科文组织的《信使》杂志2007年第9期展示了8位各具不同敏感性和文化背景的当代哲学家对当今哲学地位倾注的思考。其中《大哲学家100》的作者彼得·金写道:“我认为哲学是一项活动,一个过程,不是一种产品,旨在得出明确、公正的分析和论点。有人可能会提出反对意见:如果哲学只是思考问题,那么所有人都可以是哲学家。难道我们不是智人?难道我们不会思考?但思考是一回事,清晰、冷静、公正地思考又是另一回事。快速浏览一下互联网,就会得到答案。看看论坛上讨论,你会发现大多数参与者在提出符合逻辑的论点或是理解他人论点方面不仅存在偏见和偏袒,而且有些人根本就做不到这一点。许多人不仅是不愿意倾听、理解、考虑他们反对的立场和论点,他们似乎只是没能力这样做。令人惊讶的是,没有任何前提的推断比比皆是,比如混淆截然不同的观点,出现简单的逻辑错误,以及没有发现他人论点中的此类缺点。”基本的哲学训练能帮助人们辨别错误、指出别人发言中的矛盾和隐含的预设,因为哲学中充满着辩驳和论证。

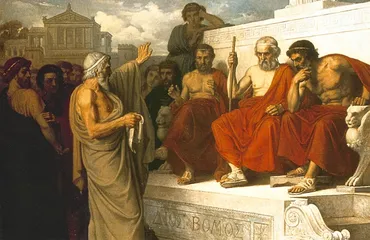

( 古希腊哲学家 )

( 古希腊哲学家 )

普遍对话的条件

《信使》上智利大学一位哲学教授说,身份不同的人相互接触,通常会导致有某种生活习惯的人嘲笑他人的生活方式。叔本华关于“白人”与“红皮肤人”的小故事就是一个很好的例证。白人看到红皮肤人把食物放在祖先墓上,便问他是否想要死者苏醒过来吃东西。“红皮肤”先是默默微笑,随后说:“当然会了,而且就在你的祖先醒来欣赏你们在他们坟上放的漂亮鲜花的那天。”在用偏见幽默嘲笑外乡人的习俗时,我们因各自身份不同或生活方式各异而互相疏远。

叔本华这个故事也说明了开展对话的必要性。世界哲学日的活动内容之一是促进各种哲学传统之间的对话。自2002年起,联合国教育、科学及文化组织发起世界哲学日活动,该活动于每年11月的第三个星期四在世界许多国家同时举行。2005年和2006年的主办国分别是智利和摩洛哥,明年将轮到意大利。

“为了提高并使哲学反思大众化,2007年的世界哲学日将继续致力于培养独立思考和对话。”土耳其是今年哲学日国际活动的主办国,11月22日和23日在伊斯坦布尔举行一系列活动。活动首项内容是关于“对话:谁和谁对话、就什么对话”的核心演讲。

教科文组织现任总干事松浦晃一郎说:“要加深各种对话(政治、哲学、文化间对话)以及在共同记忆与共同价值观、共同理想和共同追求上的相互了解,需要重新绘制始终可能存在的共同点和分歧点、区别、沉默、误解和僵局的形势图。本着向各种各样的哲学对话者、哲学潮流和哲学传统开放的精神来确定开展这种普遍对话的条件,这就是今年哲学日追求的宏愿,它要展示哲学现状,面向世界,并对我们的观念和思维方式进行批判性的反思。”

来自世界各个地区的多位哲学家将参加若干场圆桌会议,讨论“和平和人权的哲学基础:我们支持什么?”“关于当前的主观主义和相对主义思潮及其结果的批判性视点”、“哲学及其未来”等论题。

在联合国教科文组织位于巴黎的总部,11月15日举行“人权思想的故事”讨论会。11月30日和12月1日举行“在今天和弗朗兹·法农一起思考”讨论会。

但在伊斯坦布尔参加了世界哲学日活动的一位英国人说:“哲学日那天有很多圆桌会议,讨论女性哲学家在塑造人类未来中能够扮演的角色、哲学能为更人道的治理贡献什么等问题。但令人感到羞愧的是,这些圆桌会议几乎只是在宣读讲稿,没有出现多少作为哲学改变世界的工具的对话。我相信设立世界哲学日是好事,它把世界各地的哲学家聚到了一起,能提升哲学的形象,让举办地的人们对哲学更感兴趣。确实有很多学生参加。但当我从一张圆桌转到另一张圆桌时,我不禁想,相信哲学改变世界的力量是一种可笑的夸张,哲学真的能改变世界吗?世界哲学日真的是提高这种机会的最佳方式吗?”

目前的一个世界性问题就是,经历了现代性导致的分化后,是否还存在全人类、各种文明都能接受的道德共识?法国哲学家米歇尔·翁弗雷说:“普遍概念是存在的。我相信一个男人等于一个女人,一个白人等于一个黑人,一个大学哲学教师等于一个尼罗河农民,一个无神论者不多不少地恰好等于一个遵守教规的犹太信徒,一个残疾人等于一个田径冠军。换句话说,一个人等于另一个人,无论两个人的情况如何。这就是我相信的第一个普遍概念。”

哲学家不能停留在个人信念上,而是要证明信念的普遍合理性。德国哲学家哈贝马斯相信,在理想的对话环境下,人们相互之间通过理性的对话、商谈,能得出全体参与者都赞同的道德真理。这种论证的性质保证了得到的道德的正确性,因为达到一致是人类语言的内在终极目标,严肃论辩的参与者能倾听对方的论证,接受更好的论据的力量。他说康德和罗尔斯都是以独白而非对话的方式处理道德问题,而我们需要对话,对话能使我们明白“我们的视角只是诸多视角中的一个,使我们意识到我们的无意识扭曲并加以纠正”。

英国学者莱斯诺夫说,哈贝马斯的伦理学实际上也是独白的,因为在真实生活中,他要求的理想对话环境无法完全实现。但是哈贝马斯的理论力量在于:如果你不同意他说的,你就必须用论证来反驳他——而这正是他所主张的。■ 哲学研究改变哲学如何世界