艺术疯了,还是疯子艺术了?

作者:苌苌

上周末到“798”看展览,在零工场看到几十幅稚拙的画作,有“写实”的,有“抽象表现主义”的,有素描,蜡笔或者油画,混乱而无序,然而,背后却有个共同的纽带把它们连接在一起,这些作品都是精神病患者创作的。通常,人们观看事物的方式受知识和信仰的影响,在观看艺术大师的作品时凝神专注,有意无意找寻通感。但是观看这些作品时,内心却抗拒这种寻找,分不清那种令人眩晕的感觉是画作直接带来的,还是因为知道了创作者身份后的心理反应。

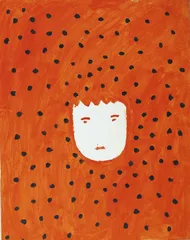

这些画大多表现的日常事物,却带着令人不安的气质。局促的构图,怪诞的形象,智障青年画的“天书”,策展人郭海平觉得作者像个天使——可能里面含有我们无法辨认的信息,只是看得头晕眼花。给人带来些惊异的是他们描述事物的视角,很多人采用从天空俯瞰的角度,作者不仅仿佛飘在空中而且具有透视能力,鉴于不同病因人的相同反应,推测是治疗药物带来的致幻作用。有个叫张玉宝(化名)的,进医院前是卖馄饨的(但一直认为自己是黑帮老大),是其中最有天赋的一个,他的几幅绘画超越了有“关怀癖”的人才能欣赏的水平,他画的《挣扎》如果挂在隔壁正在举办日本艺术展的空间,八成会被认作是草间弥生的自画像。

策展人郭海平是南京的艺术家,1989年,他帮助南京青少年心理咨询中心组建了艺术分析部,此后就很关注精神病学领域的艺术研究。去年,他实现了近距离观察精神病人的愿望。10月10日,“世界精神卫生日”这天,他住进南京老牌的祖山堂精神病院,在其后的3个月里,组织病人画画,观察他们,和他们交朋友。之后一年,在筹备这个展览的同时,他和祖山堂医院的病区主任王玉女士合作完成了《癫狂的艺术——中国精神病人艺术报告》。

书中记述了参加展览的十几位精神病人的经历。王玉和郭海平分别从医学临床和人文关怀角度记述他们,两人的笔触都带着柔情。张兵画的《豆腐》郭海平说让他的“内心彻底融化”。他认为,豆腐塔正是病人的英雄气概和不堪一击的内心的写照。张兵住院已经十几年,入院诊断为“双相情感障碍”。一方面表现为“好英雄主义,好跟人吵嘴”,一方面则思维奔逸。王玉记下了他编的顺口溜,那狂劲儿,狂作家看了可能自愧弗如:“地球是我造的,银行是我开的,虎门销烟是我和林则徐搞的,我有六八四十八个老婆,我老婆是嫦娥,我是奔月,我是3.14,圆周率是我发明的,华罗庚是我教的??”郭海平在他的笔记中写道:“他给我的印象是说话从不绕弯,也从不遮掩,而且十分要强。其实,这是一种非常容易受挫也非常容易受到伤害的性格。”另一位被病人称为“公主”的,住院30多年了,医生说她是那种罕见的药物在身上几乎不起作用的患者。因为一般情况下,病人服药后都有精神衰退迹象,而她几十年如一日地“无畏、自负和顽强”。她最喜欢描述她和美国总统的亲密关系,对病友则很蛮横。大多数人在郭海平看来,“身体内蕴藏着某种奇特的生命潜能,但抗精神病药物却逼迫他们终日处于昏昏沉沉的状态。也许只有这样,才不至于对社会构成威胁”。

这本书还提醒读者检查一下自己的精神卫生。参照书后的名词解释,会发现精神病人的行为,正常人或多或少会有一点。有些人就可以和“反社会性人格障碍”(对社会强烈不满)对上号,至于严重到违法乱纪的地步,就涉及一个人应该坐监还是住院的问题。至于有“强迫症”的人那就更多了,和精神崩溃正相反,理性上的过度控制,导致了另一种神经官能症。“小心多疑,事无巨细均求全求精,且犹豫不决,且优柔寡断,既严于律己,又苛求别人,平日一本正经,难得通融??”如发现不对劲,应该早点去看心理医生。

( 由于药物的致幻作用,精神病人的画作经常采取俯瞰的角度。图 为精神病患者画的《坐在椅子上的人》 )

( 由于药物的致幻作用,精神病人的画作经常采取俯瞰的角度。图 为精神病患者画的《坐在椅子上的人》 )

有一位老太太,每天都穿着黑色衣服,拿着黑色的雨伞,蹲在精神病院门口。医生就想,要医治她,一定要从了解她开始,于是那位医生也穿黑色的衣服,拿着黑色的雨伞,和她一起蹲在那边。两人不言不语蹲了一个月,老太太终于开口和医生说话了:“请问一下,你也是香菇吗?”

郭海平在精神病院驻守的经历,不知怎么,老让人想起这个笑话。知识分子在人文和人道主义精神鼓舞下,特别容易得“关怀癖”,不知是否也是一种神经官能症。长期沉迷于一个研究项目,让人很容易进入到自我感动的状态。共同生活的经验让郭海平感觉和那个神秘世界有了沟通,普通人恐怕很难做到像他那样去理解他们,并认为他们的绘画超越了现实世界的很多艺术作品,“更真实,更自由,更随心所欲”。问题是,艺术不是拿真实来评判的,而是和想象力有关。尽管住院日记平实感人,但在自序和言谈中,郭海平的话有很多自以为是的成分。

( 《挣扎》 )

( 《挣扎》 )

和郭海平在这方面的问答,成了一个“子非鱼”的故事,最后庄子来一句:你问我“你怎么知道鱼的快乐”的时候,就已经知道我知道答案了,我就是在濠河水上看到鱼是快乐的。庄子缺乏惠子的科学怀疑精神。争论到最后,偷换了概念,把一个关乎科学的问题——感觉如何在人与鱼之间传递,给换成了“我看故我知”。郭海平以现实世界的眼光臆测一个非现实的世界所谓“真实”、“随心所欲”,再看医生的手记,病人精神都崩溃了仍然有他们的精神困境,医院给药最少的是智障人士。郭海平说:“我们不能疯,是因为没有他们那样的勇气。”可病历上,很多人得病都是从“受迫害妄想症”开始,客观环境压力正好碰上神经脆弱,以及至今医学界还不明了的原因。

一个陈腔滥调的说法是,“天才和疯子之间有关联”,因为天才艺术家和精神病人被认为是都使用“原始认知”。“那艺术家和疯子有什么区别?”邱志杰回答说:“艺术家有控制力,很多人一说精神病艺术就爱拿凡高举例子,可你看他的画,艺术家临摹起来都很困难,遑论精神病患者。因为里面有一种非常精确的控制力,而这种对精确的追求造成的精神紧张导致了他最后的崩溃。精神病艺术可能偶尔也有和艺术品相似的根源,可那种‘美’和看到一块太湖石感到的没有区别,属于自然天成,撞到了我们的审美上。他们的创作力并不具有重复性。抽象艺术作品也有荒诞的成分,但都是艺术家加以管理过的,如果纯粹是胡说八道,对正常社会秩序就根本不能形成进攻性。”

草间弥生和翠西·艾敏在青少年时代也都曾走到精神崩溃的边缘,她们都说过,“如果不是艺术,我早就自杀了”这样的话,在还与现实有一丝联系的时候,她们带着不稳定的精神状态投入到艺术世界,如鱼得水,焦虑得到释放。但不幸的是,有的人在得到解救前,与现实世界的那一丝联系就断掉了。国外从上世纪60年代就开始了艺术辅助精神治疗的研究,偶尔病人也和弱智儿一样,画出令人叹为观止的图形。艺术来源于夸张,因此夸张也被有的人认为是艺术。通常艺术只是治疗的副产品,郭海平认为就这次试验来说,治疗是艺术的副产品。王玉证实病人的精神在绘画期间有了起色,但在试验结束后这一年病人的情况就比较含糊其辞,因为医院人手不够,无法保证长期的艺术治疗。至于“精神病艺术算艺术吗”这样的讨论也已经过时。70年代,英国BBC曾经在不做说明的情况下,把精神病人的绘画拿给艺术家和评论家看,有的也被惊为天人,但最后以一场闹剧收场。

去年《纽约时报》热衷于报道一位精神病艺术家——丹尼尔·庄士敦(Daniel Johnston),他以前是个歌手,你可以在电影《爱在黎明破晓时》听到他的歌。柯特·寇本还在世时候,常穿着印着他涂鸦作品的T恤到处晃,说他是世界上最好的歌词写手。而当时丹尼尔住在医院,口中整日念叨着“我要成名,我要成名”。他从小就才华横溢,后来嗑药,打开了心中和魔鬼连接的那扇门,他说:“我相信上帝,但我更相信魔鬼,肯定有一个魔鬼,他知道我的名字。”这也是很多精神病人挣扎的原因,痛苦的根源。如今进入不惑之年的丹尼尔和双亲生活在一起,成了画家,张玉宝画得不比他差,只是缺少惠特尼双年展策展人的关注。

尽管努力改变想法,还是感到难以与那个世界形成交流。郭海平似乎从一开始就把追求真理导致的疯癫混淆成“疯癫导致追求真理”,不过他的书作为我国精神病关怀研究的第一本著作,仍有它的存在意义。郭海平的言行也有很多可以对这个社会形成善意的引导,他反对使用“病人”这样的字眼,反对电视新闻毫不负责地扩大社会对精神病人恐惧的报道,号召人们关注精神病人的权利。他说:“我从没把他们设定为病人,画的时候,我让他们尽情展示他们的精神世界,而不是教他们,让他们服从我们的文化。”也许理解他们的要求不现实,但应该给予病人起码的人格尊重。就像王玉则希望记者传递的那样:“他们长期住在精神病院,治愈率非常低,而药物又加助了对人的社会功能的破坏。无论是从医院的生活质量,还是他们出院后的生活环境,希望社会能多一些人关怀精神病人的处境。” ■ 还是精神病院艺术疯子