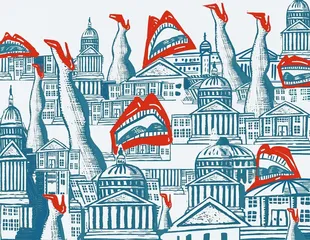

博客皇帝的八卦共和国

作者:陈赛

在酒吧喝酒时闲扯的新闻

在成为“博客皇帝”之前,尼克·登顿(Nick Denton)在《金融时报》做了8年的驻外记者。这8年里,他一直在思考一个问题:什么样的新闻最有趣?他的结论是:截稿日期过了以后,几个记者在酒吧里喝酒闲扯的话题。在大报社里,有些故事不敢发表,有些故事不屑发表,有些太敏感,有些太琐碎,有些不登大雅之堂,总之上不了“新闻”的台面。“所以,我做博客,就是要做出两个记者在酒吧喝酒时闲扯的味道。”酒既壮胆,又可吐真言,但喝到烂醉,难免言辞刻薄,不负责任,甚至于借酒装疯,百无禁忌。在某种程度上,这点酒气也可算是尼克·登顿“博客帝国”的气质。

尼克·登顿号称“博客界的默多克”,财富也许不及默多克的零头,但这几年在新闻业的影响力却是青云直上。《纽约》杂志评选当代最有权势的媒体名流,他就名列其中。他旗下的14个博客,分别覆盖不同的小众领域,Gawker(纽约八卦)、Gizmodo(电子消费品)、Defarmer(好莱坞八卦)、Wonkette(白宫八卦)、Valleywag(硅谷闲话)、Fleshbot(性)、The Consumerist(购物)、Gridskipper(旅游)……其中好几个博客月访问量都过百万,在Technorati排名位列前十。

他做博客的手法与默多克早年的办报风格很相似。默多克的“三板斧”是三S,即Sex(性)、Scandal(丑闻)和Sports(体育)。他说过,“一份报纸如果不能使整个社会对它发生兴趣,它最终将成为精英阶层的内部出版物”。而尼克做博客则是“两把刀”,即性+八卦……他对文章的第一要求是“性感”,无论多枯燥的话题,都要抓住其中“性感”的闪光点,写得轻佻、琐碎、毒辣。至于八卦,根据尼克的说法,“博客是一种喧嚣的媒体文化,天生用来八卦的,它比小报更热闹、迅速、直接,易于流传,又能充分调动读者的积极性”。

Gawker是尼克博客帝国的旗舰,创办于2002年。Gawker英文原意是“拉长脖子傻看的人”。这个博客专“八”纽约城里的精英,从明星、记者、作家、杂志编辑,到酒店老板、媒体大亨……Gawker走红很快,当年就被《时代》杂志选为50个最酷的网站之一。纽约最著名的八卦专栏《第六页》(Page Six)一位作家说,“曼哈顿媒体业里,每个人都在读Gawker。我们自认已经够尖酸刻薄了,但比起他们来,简直是驯良”。Gawker的第一篇文章是采访一位华尔街女郎,谈的是大麻贩子的职业素养问题。2003年,美国“家政女王”玛莎·斯图尔特股票交易丑闻如火如荼的时候,Gawker贴出了一位自称“陪审团候选人”发来的长达35页的问卷调查。今年夏天,普利策奖小说家罗伯特·巴特勒12年的结发妻子做了CNN老板泰德·特纳的情妇,没多久,Gawker上就出现了这位小说家写给朋友的一封信件,解释二人的感情是如何破裂的。从三个随意挑选的Gawker故事里,你会发现,Gawker的癫狂很符合现代人的心理结构——全世界都喜欢看别人怎么生活,尤其是体面的有钱人、性感的明星,聪明的作家,不仅因为好奇和窥淫癖,更因为空虚寂寞。但Gawker的基调又是冷眉冷眼的,既让你看到精英媒体圈的光怪陆离,又让你觉得这种生活方式是何等的荒谬。

( 尼克·道格拉斯 )

( 尼克·道格拉斯 )

Gawker有一本好杂志是最难得的“社区感”。在它所讥讽的人群里,既能找到读者,也能找到作者。它每天更新20多个故事,绝大部分新闻线索都来自读者。只要一个编辑坐镇,足不出户就可搜罗天下八卦。正如尼克所言,“博客本来就是一种沾光的媒体,很少有原创的报道,靠读者提供新闻线索是最聪明的办法。我们的专业在挖苦和讽刺,一眼就在整个故事中看出最荒谬的地方,绝不隐瞒,更不留情面”。Gawker最绝的发明是“纽约名人地图”——无论在第五大街见到阿尔帕西诺,或在百老汇大街遭遇基努·李维斯,你可以立即通过电子邮件或MSN把明星行踪传给网站,亲自描述这一面之缘。鸡毛蒜皮、零零碎碎,整个纽约就这样心甘情愿做了Gawker的狗仔队。这样的追星虽然无聊,却是“公民新闻”一个开创性的例子,重新定义了年轻人消费新媒体的习惯。

有人说,“媒体是这个畸形时代中的超级怪胎”。Gawker这个怪胎是按尼克对新闻的理想打造的:刻薄、张狂、颓废、口无遮拦、笑里藏刀,视新闻的职业操守如粪土,未经证实的谣言也言之凿凿地登上去,恨不得被每个“八”过的名人告上法庭——像不像两个记者在酒吧里喝酒喝高了,反手给闷钝的新闻界一记响亮的耳光?但反讽的是,这个博客竟成了曼哈顿媒体精英的案头必读,一日访问数次,勤勉如读《纽约时报》。按尼克的解释,“因为这是一个关于媒体的博客,而媒体是一个异常自恋的行业,每个人都对着自己的肚脐眼欢喜赞叹。你只要写媒体的事,自然有媒体来关注你,更何况像Gawker这样的流量和影响力”。根据《华尔街日报》今年7月的一次调查,Gawker 5月的独立访问用户达到1100万,PV点击量1.29亿,网站编辑也从原来的1个增加到6个,已是一个相当成规模的独立媒体。事实上,在Technotari排名前几位的博客,如吉拉德报道、BoingBoing、Huffington Post都在走一样的路,以公司的形式运转,有专业的编辑,开选题会,也有专业的策划、推广和营销。

( 伊丽莎白,Gawker第一任编辑,人称“博客女王” )

( 伊丽莎白,Gawker第一任编辑,人称“博客女王” )

美国的主流新闻圈对Gawker的态度很矛盾,既羡慕它的百无禁忌,又轻鄙它的低级趣味。一位新闻学教授说,“新闻不是一个可以夸张的职业。一个好的记者应该质疑,但不可愤世嫉俗。不幸的是,由于技术和政治的操控,目前的博客群体陷入了整体的玩世不恭”。《名利场》的评价比较温和,“聪明的文笔,庸俗的主题,清爽利落的网站设计,Gawker为这个阴沉的时代同时带来智慧和肮脏,更改变了纽约这座城市对自己的看法”。的确,因为Gawker,纽约仿佛变得赤裸裸。此后,尼克将“Gawker模式”在美国几个大城市一路复制,所向披靡:在沉闷的华盛顿,Wonkette津津乐道白宫的官场八卦;在洛杉矶,Defarmer盯梢好莱坞风流韵事;在硅谷,Valleywag刺探技术天才背后的“性、贪婪和伪善”;Gizmodo是性感的电子消费品;Fleshbot则是鲜辣诡异的色情文化……

尼克·登顿其人

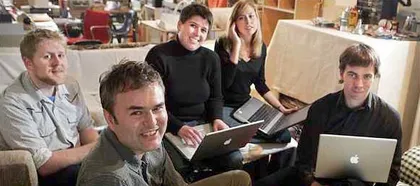

( 以讥讽见长的Gawker编辑们 )

( 以讥讽见长的Gawker编辑们 )

尼克是一个41岁的英国男人,半匈牙利半犹太血统,瘦高身材,大脑门,公开的同性恋,天生一个离经叛道的人。见过他的人都说,他不笑的时候莫测高深,笑起来有一种厌世的味道。他天生是做媒体的材料,从小在杂志堆里长大,13岁开始读《经济学人》,在牛津大学读书时,宿舍里摆满了《间谍》(Spy)、《冷眼》(Private Eye)、《旁观者》(The Spectator),这些以讥讽时事、揭露丑闻著名的杂志是他日后搭建博客帝国的精神食粮。

传说默多克早年在牛津大学读书时,曾在房间里摆放着一尊列宁的半身像;30多年后,他的后辈校友尼克·登顿因为年轻的冲动,1989年罗马尼亚内战时也巴巴地跑去做战地记者,但他的热情很快在纷飞战火中化为乌有,而转投另一场“革命”——发生在硅谷的技术革命。1997年,尼克作为《金融时报》的记者派驻硅谷。他很快发现,这个行业如此激动人心,与其当观察者,不如做实业家。在那里,他没写多少文章,倒给《金融时报》的老板提了一份长长的网站计划,可惜没人理会。1998年初,他辞了职,回到英国,和两个大学同学一起创业,开了一家名为“First Tuesday”的公司,专门筹办媒体、IT和银行业人士之间的鸡尾酒会,拓展到80多个城市,尽管商业模式一塌糊涂,还是在互联网泡沫崩盘之前被一家以色列公司花5000万美元买了去。

( 25岁的杰西卡是Gawker编辑 )

( 25岁的杰西卡是Gawker编辑 )

8年的记者生涯,他最擅长的并非写作,而是交际。从大学时代开始,他就是一切酒会舞会的中心,至今仍是个派对动物。自从搬入曼哈顿Soho区的豪华公寓后,他就经常在自己的寓所举行派对,应酬各路人马。一个记者这样描述他的房间,“1000多平方米的Loft式大公寓,基本没有家具,房间一端是一个巨大的餐桌,堆满了书和杂志,另一端一张大沙发和几张椅子,一个烤炉占据厨房,巨大的窗户面向西南,正对纽约最时尚的Soho购物街区。还有,妮可·基德曼以前就住他楼上”。这样的格局似乎就是为派对设计的,颇多想象空间。尼克还有一项了不起的本事,他是新媒体时代最牛的伯乐。经他手调教过的人,毫无例外都从无名小角色变成互联网明星编辑。虽然他本人是记者出身,但为博客选编辑时,他喜欢没有新闻背景的新人,因为他们更便宜,更听话,初生牛犊不怕虎。Gawker的第一任编辑伊丽莎白·斯拜尔,27岁,远在阿拉巴马,一个巡路工人和收银员的女儿,大学学的阿拉伯语,毕业后想投身警界,阴差阳错做了自由撰稿人,分析互联网风险投资,平平无奇的一个人。但尼克只看了几篇她的博客就拍板了,看中的是她字里行间不动声色的阴损味道。经过尼克的一番调教,她的文字越来越有性格,冷静、锋利,从媒体显贵到白痴名人,都经不起她一番冷言冷语的调侃。她这种“蛇蝎口吻”渐渐自成一家,被很多博客模仿。

尼克·道格拉斯是硅谷八卦博客Valleywag的主编。在尼克·登顿提拔他之前,这个21岁的年轻人还在宾夕法尼亚乡下的一所基督教学校里念书,和13个人合租一间地下室。一直在写博客,专门讥讽那些出了名的博客,当然包括Gawker,尼克·登顿手下很多编辑都是这么找到工作的。半年不到,道格拉斯和Valleywag都成名了。在硅谷,只要提起Valleywag,都会引起一阵呻吟,很多技术精英根本不承认自己读这个博客。公关公司的人整日神经过敏,生怕某位客户高层被Valleywag的公民狗仔拍到半裸、垂头丧气或者姿势暧昧的照片。道格拉斯每天都会收到很多线报,他从来不加核查,只是标出新闻来源,出了差错,就轻描淡写的在后面加一句“我错了”。他已深谙八卦的精髓,总是从个人化的视角看硅谷的风流韵事、人事纷争、股票买卖、并购内幕……尤其热衷于对“撒谎成精”的Google美女副总穷追猛打。一个一文不名的小人物,短时间内超越阶级、身份、学识的限制,让这个社会的权势人物如临大敌,这样的故事在博客出现之后是越来越多了。或许,这才是技术天才们在创造互联网时的梦想?

( “博客皇帝”尼克·登顿 )

( “博客皇帝”尼克·登顿 )

博客致富?

去年,《纽约》杂志在一篇《博客致富》的封面文章中为尼克·登顿算了一笔账:当时Gawker每天点击量20万,主页上两个形象广告,1000PV收费6~10美元,算下来,Gawker每天的广告收入是4000美元,一年则是一两百万美元。耐克、丰田、索尼、雅虎都在Gawker做过广告,因为他们发现Gawker的读者大都是“曼哈顿年轻的单身贵族,受过良好教育,高收入,有良好的社会关系”。此后,尼克·登顿陆续为Lifehacker签下了索尼的广告,为Jalopnik签下了奥迪的独家广告,难怪他的前老板、《金融时报》的主编说,“尼克是我见过的最厉害的媒体营销人才”。

但尼克对“博客致富”一说极为避讳。他闭口不谈Gawker的盈利问题,还骂那些想靠博客赚钱的门外汉都是痴人说梦。他说,“我做博客,只是因为喜欢互联网,除此之外,找不到人生目标”。但有人怀疑他的动机只是不想旗下的编辑们都跑去自立门户。他可算是相当吝啬的老板,早期编辑的月工资只有2500美元,相当于实习生水平。其实,这几年博客的“钱”途越来越明朗化了。因为广告商越来越关注那些能吸引大量目标客户群的精英博客,它们有人气,有信用,既精准,又不贵,靠广告收入支撑一个博客的运转,正逐渐成为现实。根据Alexa最新公布的数据,IT博客Techcrunch的读者已经相当于CNET(最大的互联网新闻网站)的1/3,超过《华尔街日报》网站。另外一条爆炸性新闻是著名政治博客Huffington Post刚刚融资1000万美元,正式员工增加到43名,聘请CBS数字媒体部的副总裁贝西·摩根担任主编,并从《华盛顿邮报》、CNN等一流媒体挖了一批名记者。贝西毕业于哈佛商学院,论新闻、商业背景都是上上人选,但她弃CBS而投奔一个成立才两年半的博客,让人震惊。当然,Huffington Post一开始就与其他博客不同,它的创始人阿里安娜·赫芬顿(Arianna Huffington)女士是美国的政界名流,家财万贯,又交游广泛,人称“媒体圈的麦当娜”,电视网大亨、喜剧明星、国会议员都曾为她免费写稿。现在Huffington Post在Technorati排名第5,每月吸引350万独立用户。

《Slate》杂志的主编杰森·维斯博格曾说,“我相信尼克是在混沌的互联网环境中探寻一种新的秩序。他想试试博客能不能赚钱,如果他成功了,那么对新闻业也算一项了不起的贡献”。当他看到《泰晤士报》周日版2007年的英国财富排行榜上,尼克排名第502位,估计身价1.4亿英镑时,不知会作何感想?■ 博客皇帝八卦共和国