迷失阿拉斯加

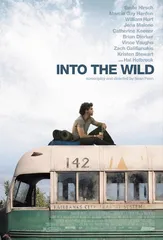

作者:于萍(困困) ( 《荒野生存》海报 )

( 《荒野生存》海报 )

1992年8月,年轻人的死讯仅仅是一小条消息:阿拉斯加牛仔径(Stampede Trail)发现一具男尸,重约27公斤,去世19天,经解剖没有内伤或骨折,死亡原因是:饥饿。同时公布的还有贴在巴士外面的一张纸条,上写:“SOS,我需要帮助。我受伤了,快死了,没力气出去。这不是玩笑。克里斯托弗·迈克凯得莱斯。8月?”根据这个署名,当时美国《户外》杂志有一名叫乔恩·克拉克的记者展开剥茧抽丝的调查,拼凑出一个迷失在自我寻找中的年轻人。

克里斯托弗·迈克凯得莱斯1968年出生于华盛顿,父亲是美国航空航天局的专家,母亲是秘书,二人还共创了成功的家族产业。克里斯托弗是8个孩子中最小的男孩,从小就显露出对荒野的兴致和毁坏的欲望,高中时就组建了一个徒步旅行队,他叫那个探险队“路上英雄”,却招来父亲的责骂。1990年他大学毕业时,账户里有父母给的2万美元,是他上法学院的准备金,他把所有钱捐给了慈善机构,开始独自旅行。他拒绝向父母透露行踪,后来甚至不跟他们联系。1990年6月,在一个有120华氏度高温的下午,他的车子抛锚在亚里桑那沙漠,他干脆弃车前行,并为已经开始的自由生活举行了典礼:在沙漠中点了一场小火,烧掉身上仅有的160美元,从此将把荒野当成他的万事达卡。

克里斯托弗没有精神病。他仅仅是个不合时宜的疑惑年轻人,他想得太多:为什么活着?为什么人们互相伤害?钱又是如此邪恶。他还读了太多托尔斯泰和杰克·伦敦的书。在给朋友邮寄的明信片上,他抄录过《战争与和平》中的一句话:“这里有你我所能领略的美景,那些被大多数人遗忘的美景。”他渴望效仿小说家抛弃财富与特权,在危险和穷困中游荡,仿佛只有禁欲主义和精神自虐才能体会快乐。旅行中,他把名字改成了Alexander Supertramp,取意“超级旅行者”。

沿国境线徒步走了两年,1992年春天他到达了阿拉斯加。一个叫加里兰的当地人让他搭了便车。“那是个彬彬有礼的小伙子,典型的搭车者,受过良好的教育,背着一个大约重25磅的背包。”行车的3小时里,克里斯托弗讲述了他的计划:到达德纳里峰国家公园入口,花几个月穿越灌木丛。加里兰作为一个常年在野外游荡的人,提醒他,春夏不是在阿拉斯加徒步穿越的好时机,这里将变成一片大沼泽,寸步难行,等到冬天借助雪橇才比较可行。他还对小伙子过轻的背包感到担忧,里面所有的食物是10磅大米,没有罗盘,只有一张加油站里捡来的皱巴巴的地图。他并不明白,这是个像杰克·伦敦的《荒野的呼唤》致敬的小伙子,不要太多身外之物,独自酝酿一首原始世界的歌。克里斯托弗固执己见,下车时将地图、手表、梳子和装有85美分的钱包扔在了加里兰车里,骄傲地宣布:“我不需要知道日期,不需要知道时间,不需要了解我在哪里。这些都不重要。”

在牛仔径的入口克里斯托弗下了车,那里有片废旧的矿厂。他让加里兰帮他拍了张照片,上面标记着:1992年4月28日。此后的日子他边前行边靠打猎谋生,随身带着一把小口径来复枪,在本子上记录下战利品:35只松鼠,4只松鸡,5只啄木鸟,2只青蛙,还有野土豆、大黄,各式各样的种子、蘑菇充饥。偶尔还能射杀阿拉斯加雄美的特产——驼鹿。但他不懂储存食物的方法,眼看着一堆堆的肉在面前腐烂。7月8日他发现了那辆巴士,被当地猎人遗弃,里面还有个简易的炉子,克里斯托弗叫它“魔法巴士”,把它当成个还算体面的避难所,等待冬天到来。7月14日的照片记录了他正准备吃一种像豌豆一样的种子,那玩意儿有毒,致使他越来越虚弱,最后病倒了,挣扎着饿死。他一共在大巴里生存了113天。19天后,3个过路的猎人发现了他,“巴士中间有个睡袋,里面有个东西或者有个人,不管是什么,都不是很重”。

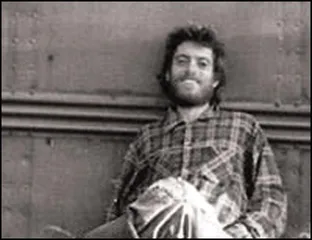

( 克里斯托弗·迈克凯德莱斯 )

( 克里斯托弗·迈克凯德莱斯 )

乔恩为克里斯托弗写的传记《荒野生存》,依据年轻人零星的旅行日记和许多知情人的采访,他尽量冷静地讲故事,但流露出对这个过分浪漫、傲慢的年轻人的责备。作者回忆自己20来岁在阿拉斯加的旅行,山上也经历过绝望,死亡近在眼前,但他靠挣扎和幸运活了下来。他说年轻时,死亡是个迷人的概念,可渴望见识死亡与真的死去是两码事。克里斯托弗虽有两年的徒步旅行经验,却过分卤莽:他应该随身带一支大口径步枪,以便获取更多猎物;他需要地图;在虚弱的时候应该生一把火,每天都有数架直升机在丛林上空巡索。在弥留时刻,他才明白自己是谁,他并不想死去,在求救纸条上签下的不是“超级旅行者”,而是他真正的名字。克里斯托弗迅速成为头条,他也引起了阿拉斯加人夹杂着惋惜的愤怒,有一公园巡视员写道:“我不断遇到‘克里斯托弗现象’,往往是些满怀激情的年轻人,来到阿拉斯加挑战自我,他们被美景迷惑,不明白营救和巡索是多么徒劳。从我的角度看,他们一点都不勇敢,而是愚蠢、悲惨和轻率。从本质上说,克里斯托弗是自杀。”

去世的这许多年里,大巴变成了朝圣地点,有两三个歌手为他写了歌,他甚至成为野外生存真人秀节目“千年”的灵感来源。电影明星肖恩·潘一直觊觎着将他拍成电影。但他的父母并不能释怀。克里斯托弗的父亲悔恨于往日的严厉,却并不能武断地猜测,将他推向荒野的是沉重的父子关系、日益浮躁的庸常生活,还是天性。他们随着传记作家到过两次阿拉斯加,十几年后,他们同意了电影的拍摄。多伦多电影节已经展映过的《荒野生存》寄托了肖恩·潘对自我寻找的理解:他过分赞美了克里斯托弗的浪漫气息,坚信即使不经历真实的原始历练,年轻人也会像他的精神导师们一样在心灵上被隔离。据说电影像风光片一样展现了被白雪覆盖的阿拉斯加峡谷,宏大、嘶哑的沙漠,配乐也像水一样。有人说这是种对克里斯托弗的演绎和对年轻人的误导,但不论从哪个角度,都是个悲伤的结局。那个大巴背靠由东向西的山脉,周围有一片覆盖着金属色苔藓的沼泽,点缀了零星的灌木和瘦脊的云杉,大巴里挂着克里斯托弗好像仍在晾干的牛仔裤,他的胶皮靴子、牙刷和十几本书,墙上是他在最后时刻写的字:“我经历过美好的生活,感谢主。再见,愿上帝保佑你们所有人。”

( 《荒野生存》剧照 )

( 《荒野生存》剧照 )

( 《荒野生存》剧照 )

( 《荒野生存》剧照 )

( 《荒野生存》剧照 )

( 《荒野生存》剧照 )

( 《荒野生存》根据同名传记改编,编剧、导演和制片人由肖恩·潘兼任 )

( 《荒野生存》根据同名传记改编,编剧、导演和制片人由肖恩·潘兼任 )

( 《荒野生存》书影 ) 阿拉斯加

( 《荒野生存》书影 ) 阿拉斯加