天上掉下个沃霍尔哥哥,所有人都傻掉了

作者:苌苌

( 《我将是你的镜子》 )

记者:你觉得到了2000年一切会变得怎样?

安迪:我认为和现在一样,就像现在这样。

今年时尚界很流行上世纪60年代的风格。同样的款式,在上世纪60年代叫“未来派”,设计师们想象,人们在21世纪大概就穿这个。到了21世纪,我们还真的就穿那个,设计理念是出于对60年代的怀旧。现在时髦的事物,同时也是过时的,过去时髦的事物,同时也是现在的。同样,60年代的文化也被反刍,现在又经常听到安迪·沃霍尔的名字,他的“人人都可以成名15分钟”,被拿来做了“小丑文化”的挡箭牌。

《我将是你的镜子》是“地下丝绒”乐队的一支歌,收录在他们1967年推出的首张专辑《地下丝绒与妮可》中。安迪·沃霍尔是这张专辑的制作人,封面的“黄色香蕉”是他风格性的图画。“我将是你的镜子,映照出你的样子。”日耳曼冰美人妮可用低沉的嗓音唱道。安迪也被艺评家形容为一面镜子,因为他的艺术是“反映生活,而不是投射生活”。他用来制作艺术品的材料都是二手影像,但他发现了一种新的使用已被熟知的影像的方式。

问答方式的访谈是安迪·沃霍尔最喜欢的一种沟通方式。在艺术领域,沃霍尔将自己铺展得无孔不入,绘画、电影、装置、摄影、出版……访谈是另一片他坚持要开拓的天地,后来他甚至出了一本叫做《访谈》(Interview)的杂志,永久占有了这个词语。在上世纪后期,没有哪个文化名人像他那样不厌其烦地接受访谈,书的编者肯尼思·戈德史密斯所选的35篇访谈就是从200多篇(编者所能找到的,并非全部)沃霍尔的访谈中精选的。采访他的人五花八门,有著名的艺评家,综合性日报的文化记者,有录音、摄影、计算机领域的专业记者,有带着初生牛犊不怕虎精神的给校报写稿的中学生,有带着揭露他“徒有虚名”目的而来的外国记者,有小报记者以陪着他逛商店、记述他的购物习惯为乐。还有一位是出租车司机,他在车内装了个隐蔽的录音机,他后来转行做了艺评家。

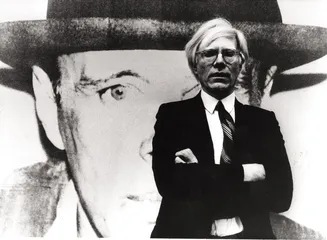

( 安迪·沃霍尔 )

( 安迪·沃霍尔 )

有的学者把“访谈”看做是一种合作,由采访者和受访者有机创造出来的作品。各形各样的采访者遇到的受访者却抱着这样一种根深蒂固的成见——尽管他掩盖得很好,沃霍尔在《安迪·沃霍尔的哲学》中谈到:“我发现几乎所有的访问都是预设好的。他们在和你谈话前,就知道他们要写什么,怎么看你,他们问东问西,只是要寻找一些字眼来佐证他们之前决定要说的话。”尽管如此,安迪·沃霍尔仍是个很爱接受采访的人,这些被挑选出来的访谈录就是他和采访者斗智斗勇的过程。采访可能是他打发无聊的一种方式,把无聊像个乒乓球一样发出去。

“安迪不喜欢被打搅,然而他假装寻找想与别人交流;进入访谈不安全的表层,他投入的不是他自己脆弱真实的身躯,而是替代者。”沃霍尔的权威研究专家韦恩·凯斯坦鲍姆在“跋”中分析道,“他看起来像我,但他不是,我在别的地方。我看来似乎在回答你的问题,但不要被骗了,对你的奉承和无想象力的推想,我超级冷漠”。但他高明的地方是,那种冷漠是你看不见的,他给你莫名其妙的答案。

乔丹:你觉得人们想象的你并不是真的你,这件事很糟吗?

安迪:没什么。你看过心理医生吗?

乔丹:是的。

安迪:你有没有逗他?

两个回合带着安迪接受采访的三个典型特征:他不喜欢回答“晦涩”的问题,但不明确说不喜欢,而是以打岔避之。在采访中他经常扮演访问者的角色,尽管他对问题的答案不一定真的关心。另外,就是证明他在采访中经常流露出的“逗你玩”态度是有意为之。

安迪对不喜欢的问题采取的打岔态度,或者给出一个字答案——“问:什么是波普艺术?答曰:是。”——专家分析说他是为了掩盖他的恐惧,但让发问者很搓火。一位采访者杰尔米斯在采访手记中写道:“我以平常心对待沃霍尔,不像其他那些接触他的人问得都比较隐讳、局限在圈子里或是对立的问题。沃霍尔回答得体,给我并不戒备、较实际和简单的答案。”

为出这本访谈录,由编者和采访者本人撰写的采访手记是个好看的部分,不止一个人说起安迪的超强磁场特质。格蕾琴·伯格在采访笔记中写道:“安迪的存在感具有权威性,他有一个超强磁铁般的吸引人的特质。跟他说话,一个人变得像是被催眠了一样。对我来说,一切都像是在流动,在某个点上,我的问题显得很无稽。”她后来想到的对应之策,就是把访谈变成“干预”,而不是访问。安迪的密友、工作伙伴杰勒德·马兰加在手记中说:“安迪有许多困难需要他用艺术来克服。”他对安迪的访谈《论帝国大厦》、《论自动化》,有些明显就是马兰加炮制的,辅以安迪式的思路,其真实度却超过安迪本人在无聊时,逗采访者说的那些话。安迪的“镜子”特质还体现在他特别喜欢记录。1966年,采访他的两个记者在笔记中写道:“在我们的录音机开机之前,安迪拿出他的晶体管录音装置,比我们还早地装上了他的麦克风。”

遇到比他懂得多的采访者,安迪就会换上一副认真的面孔,和他切磋切磋。大约1962年,他接受老朋友、艺术评论家戴维·鲍登的访谈。鲍登拥有深厚的艺术理论功底,对安迪的作品有独到的见解,对艺术家的潜意识似乎比本人看得更清楚。在这篇访谈中他说的话,比安迪还多。在鲍登对梦露像剖析了一大番后,安迪问他:“你能再这样说说我的‘汤罐头’吗?”不过,他如此虚心向学很可能出于他的“挪用”精神,在《安迪·沃霍尔的哲学》中他说,我现在读评论的原因,是我想看看是不是有人说了关于我们的什么,而我们可以拿来用的。

虽然沃霍尔以他的表面文化出名,但全书看下来,给人留下的却是十分强烈的内在感受。这些访谈有种有趣的内在的联系,安迪多次在采访中提到“希望自己是一部机器”。1970年,当《Vogue》的女记者再次问到他这句话时,这句话背后的伤感之意才变得清晰明确:“生活很伤人。如果我们可以变得更机械化一些,如果我们可以被设计成更开心又有效率地去工作——我们会少受一些伤害。”他多次说最喜欢的艺术家是沃尔特·迪斯尼,后来他在一次访谈中坦承,这样比较不会让他落入陷阱。

在访谈录中,还可以找到很多我们为之好奇的问题答案。比如关于安迪·沃霍尔的冷血一直颇有争议,有人认为他对围绕着他的那些男孩女孩应负有义务,而不是看着他们自我沉沦。但是安迪在一篇访谈中透露出的气息表明,他是个相信人各有命的人,而他本质上是悲观的。对于他来说,死并非生的对立面,他说:“我不会阻止梦露自杀的,如果那样做能让她快乐,人有权做自己感到快乐的事。”同样,他也没有把颓废的生活方式看做是“好生活”的对立面。

(《我将是你的镜子》,肯尼思·戈德史密斯著,任云庭译,生活·读书·新知三联书店 2007年7月版) 哥哥沃霍尔天上掉下个