赵嘉眼中的别样西藏

作者:段然

( 从药王山看到的布达拉宫,这一天是藏历的四月十五,是春季最重要的节日萨格达娃节的清晨 )

一次,赵嘉和他的藏族朋友一起去登山,在爬山过程中,他看到了一种当地特有的小动物——雪鸡,“一只大雪鸡后面跟着六七只小雪鸡,小的毛茸茸的像个毛线球,怎么看怎么都想欺负它一下”。赵嘉开始犯坏,捡起路边的石子来砍这些小家伙,让他没想到的是,那几只小鸡都能轻松躲过石子。就在赵嘉大为惊诧时,他的藏族朋友扎西走过来,操着生硬的汉语说:“石头是雪鸡的朋友,棍子是雪鸡的敌人。”说罢抄起路边的一根木棍朝这些小雪鸡丢过去,“一下扫倒了一片,当时我就大笑起来,然后我们一起笑,那个场景多少年后我还清楚地记得——虽然我可能已经忘了很多条去西藏的最佳旅行线路”。

“如果你真的喜欢旅行,那就一定不要在40岁前去西藏。最好把西藏安排为你一生中的最后一次旅行。”赵嘉是一个没法给自己职业定位的人:今年35岁的他做过登山和攀岩的特项旅游向导,做过登山联络官,也做过互联网公司的中国区副总裁。尽管赵嘉职业背景有些复杂,但依然有两个自始至终都没有改变过的爱好:“一是对于摄影的狂热痴迷,二是对西藏说不清的一种情结。”

赵嘉说:“我发现去过西藏之后,再去什么地方旅行都会下意识和西藏做比较:车窗外的法国田园过于甜腻,越南风光太小家子气,巴厘岛的色彩不够饱和,非洲的山也叫山吗?我们西藏有那么多……这时候我才明白,原来西藏就是我的旅行毒药,它先让我上瘾,然后再破坏我的正常旅行乐趣,使得我此后所有的观光都变得乏味索然。”

话是这样说,可他给自己儿子安排的旅行还是西藏,他的儿子小花牛快1岁了,他打算等儿子再大一点,就带着妻子与小家伙去西藏买一套房子,然后住上几年。赵嘉说他要带儿子先去拉萨,去大昭寺,然后去林芝,让他感受自然,像一个藏民一样热爱西藏。对于这个1993年第一次踏上西藏土地之后便一发不可收拾的男人来说,西藏赋予他一种别样的体验,那里更接近生命的自然状态。

赵嘉有一段时间在珠峰管理处工作,这里一到登山季节就会被世界各国的登山帐篷挤得满满的。“海拔5100米的大本营是登山者的中转站,登山队要从这里到海拔6400米的前进大本营,那里才是正式的登山起点。”而他们的管理处就设在其间,“因为这里是当地唯一的管理机构兼补给站,而且我英语还不错,所以和那里的各国登山队员混得都很熟”。

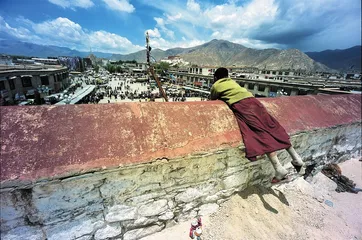

( 拉萨,大昭寺金顶 )

( 拉萨,大昭寺金顶 )

“每次补给卡车开进大本营的时候,我都会和所有队员一起跑过去看热闹,在那里,无论谁都会对这次的补给品是什么感兴趣。”有时候赵嘉他们会去“顺”韩国人的泡菜罐子,而韩国人有时也会悄悄跑过来“不经意拿走”他们的苹果。慢慢赵嘉发现大本营里不都是来登山的,“一次我们这儿来了一个非洲队,到6400米的前进大本营之后就没见他们再往上爬”。他们每过几天就要派夏尔巴协作人员带来纸条,上面写着:“需要大量的啤酒和可乐!”赵嘉很纳闷,索性问夏尔巴人他们每天在上面干什么?夏尔巴人回答:“Who knows,party every night(谁知道,整晚就是开派对)。”

1995年,赵嘉大学毕业后直奔西藏工作。尽管当时对于这个对外经贸大学毕业的高材生的选择家里并不支持,但他还是去了。去西藏工作和去西藏旅游完全不是一回事,每月只有600块钱的收入,而当时西藏的食品和各种物品由于运输原因都很贵,饺子8块钱1斤,最难吃的削面也要将近5块钱1碗,于是吃成了他在西藏要解决的首要问题。一次赵嘉偶然路过拉萨河边,看着滚滚的河水他想到了钓鱼,“运气好的话不单能自己吃,还能卖了换钱呢”。第二天他就找来渔竿、自行车、草帽,挖好蚯蚓直奔拉萨河边了,一天下来尽管只收获到1条鱼,但还是兴奋异常。晚上,赵嘉就和同住在宿舍里的单身汉们把这条鱼和豆腐下锅做了汤,就着别人带来的菜,喝着别人带来的酒,他们吃得很香也很满足。后来赵嘉不能满足于一天1条的战绩,索性就借了渔网下水打鱼,“只记得,有天晚上,49条大大小小的鱼在我的铁桶里互相挤着,我们笑得脸都木了”。

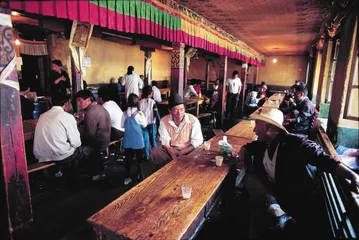

( 拉萨著名的光明甜茶馆,普通藏族老百姓打发日常时光最好的地方,甜茶3毛钱一杯,钱就扔在桌上,喝完会有伙计自己来倒茶、找钱 )

( 拉萨著名的光明甜茶馆,普通藏族老百姓打发日常时光最好的地方,甜茶3毛钱一杯,钱就扔在桌上,喝完会有伙计自己来倒茶、找钱 )

1996年,赵嘉有一次作为协作人员去攀登珠峰,爬到7000多米的时候天气忽然变了。看到云和闪电他知道“这是要下雨了”。躲在登山帐篷里看着外面,赵嘉觉得一切都不可思议,“云在我脚下,闪电和我在一个平面上,就那么在云里翻滚着”。到了晚上,气温骤降,赵嘉索性就从帐篷里露个脑袋出来看,他看了很久,看着流星在自己面前划过,赵嘉觉得“身边的一切都特别慢,慢得仿佛时间都静止了”,他忽然就想到了凡高的名作《星空》,天很冷也很通透,透过呼出的哈气,一瞬间赵嘉彻底陶醉在了那个美丽的画面中。从那之后,赵嘉即便回到城市里或者出国去旅行拍照片,也依然会在晚上仰望天空和西藏比对,“尽管天上的星星都一样,但是西藏的星星却是这世界上唯一有颜色的”。

在谈到10年间西藏变化的时候,赵嘉举了一个例子,在西藏,“朗玛”其实就是汉语里“酒吧”的意思,只是它是藏民们的酒吧。在赵嘉刚入西藏时候,那里的“朗玛”根本没有弹着吉他唱校园民谣的酒吧歌手,有的只是两个弹着六弦琴的当地藏民,他们会在“朗玛”里为喝酒聊天的朋友唱上一曲《格萨尔王》也或者会自己编唱一些当地的小曲。那时,赵嘉喜欢和朋友们坐在那个只有十几平方米的小屋子里,闻着用牦牛粪做燃料的炉子里飘出的草香,伴着一盏小孤灯,尽情喝一晚上青稞酒。而最近几年,当他再回西藏的时候,赵嘉发现这种小“朗玛”已经很难见到了,而青稞酒在“朗玛”里也已经不是最畅销的酒了,“现在,很多藏族的年轻人会在周末在那里面聚会,一边喝着5块钱1听的黄河啤酒或者蓝带啤酒,一边跟着台上藏族帅小伙组成的乐队哼唱流行歌曲,他们中的很多人已经不习惯再把它叫做‘朗玛’了,越来越多的年轻人习惯把那里叫做‘酒吧’”。

( 赵嘉 )

( 赵嘉 )

这几年,赵嘉先后出过几本跟西藏有关的书:2001年是《走西藏》,2002年是藏羚羊自助旅游指南系列的《西藏》,书都卖得非常好。“去了这么多次西藏,我觉得西藏真正好玩的,其实并不是那些可以在各种照片和电视里看到的画面,而是那里由人引出的有趣故事。”今年,赵嘉又出了一本书,名叫《那时西藏》,用镜头和文字记述西藏百姓的平常生活。他继续潜心做他的各种报道摄影,受邀去印尼、印度、土耳其拍照,10月份他要去甘孜拍一组照片,11月又要去西藏了。 眼中西藏户外运动赵嘉别样