上野樱浓处

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

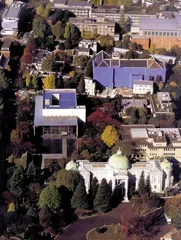

( 夹在建筑群中的法隆寺宝物馆,近景的西式建筑即表庆馆 )

( 夹在建筑群中的法隆寺宝物馆,近景的西式建筑即表庆馆 )

早就在书里读到过,东京的上野公园是个看樱花的好地方,且颇有几处历史名胜。自明治以降,它还是个麇集日本建筑演变范本的小舞台。模仿西洋古典、日本旧习和新摩登的建筑都聚成一团,那份互不搭界的热闹,却没惹恼了谁去訾骂它们“破坏”了什么“风貌”,说实在的,倒真有点儿像是个“洋人的实验场”,只不过,后来依旧是日本本土的建筑师拿大罢了。

最先是英国的建筑师孔德(Josiah Conder)于1877年跑到日本去,在东京帝大引进西式的建筑教育体系,教出了日本第一代的二十来位建筑师如辰野金吾、片山东熊、曾迩达藏等人,充当了一把“日本建筑之父”。他在上野公园盖的东京帝室博物馆(“二战”后更名国立博物馆)本馆可惜已在1923年毁于地震,后来由渡边仁在1938年重建的本馆便换了样式,是“帝冠样式”或曰“日本民族风格的大屋顶”的代表作,正呼应着彼时日本军国主义的需要,既体现民族主义情绪,又点缀了帝国的恢弘气势。东京国立博物馆这组建筑里次之登场的是在1908年盖成的“表庆馆”,设计师是孔德的高徒片山东熊。表庆馆为庆祝皇太子的婚礼而建,里面展出的都是西方国家送给日本皇室的珍贵礼物,建筑形式也很匹配地选取了西洋宫殿的新巴洛克风格,是明治时期日本建筑“全盘西化”的典范。此后直到日本从“二战”的焦土间复原一新,国立博物馆才在1968年又建了东洋馆,主要展出东方各国的文物和艺术品。这座建筑的设计师,就是“父子”两代里的“父”——谷口吉郎。此君在“二战”以前就已经是日本包豪斯学派的重要代表人物,是日本建筑从传统诉求向现代主义演变的重要推手。他在“二战”刚刚结束的1947年就设计了“藤村纪念堂”,远远早于1960年开始的日本现代主义建筑热潮。而到他设计东洋馆的时候,日本建筑界已经有过多次事关建筑走向的东西之争,走入了以丹下健三为旗手的时代,或许就是由于这一时代背景,东洋馆的风格比起本馆、表庆馆来固然摩登得紧,却在檐口、栏杆的细部处理中隐约可辨一丝日本传统建筑的痕迹。除了这组建筑,上野公园里的不远处还有一座由柯布西耶在1959年设计的国立西方艺术馆,用了纯正的几何形体抽象造型,倒是衬出了国立博物馆这前三馆都好像还没真正下定西化的决心。至于安藤忠雄设计的国际儿童文学馆,非但彻底学通了柯布那套语言,还有了自己新造的独特口音。

同是在上世纪60年代,“父子”中的“子”——谷口吉生正在读书。他最初念的专业是机械工程,后来去了哈佛大学才开始接受建筑教育。等到1999年他为国立博物馆盖完法隆寺宝物馆时,已经过了花甲之年,而他的父亲也早在20年前去世了。

法隆寺宝物馆在国立博物馆里的地位有点儿特殊,它专门收藏展出奈良的法隆寺经年累月汇聚的珍贵文物,除了大量金铜佛像以外,还有一些漆器、木器、金器和染织、书法、绘画作品。由圣德太子始建于飞鸟时代的法隆寺已有14个世纪的历史,寺传珍宝于1878年被献给日本皇室,1882年移入帝室博物馆,归总称为“法隆寺献纳御物”。

1999年建成法隆寺宝物馆之前,东京国立博物馆还在1993年建成了第四座分馆——平成馆,用于展出日本的考古遗存。与前四馆相比,法隆寺宝物馆只是一个建筑面积4031平方米的小馆,看着好像没多大可折腾的余地。

( 法隆寺宝物馆的前立面简单而安静,还忠实地露出了内外空间层次 )

( 法隆寺宝物馆的前立面简单而安静,还忠实地露出了内外空间层次 )

法隆寺宝物馆靠近表庆馆,与平成馆隔着本馆各处一边,它做成了个貌似简单的长方形盒子组合,安静地坐落在一片长方形的池水上。这片池水跟平成馆门前本分地留出半人多高的池沿还配备喷泉的那个标准水池大不同,水面几乎与前沿的路面平齐,虽映射着变幻的天光,却又像是换了一种材质的另一片长方形平面,夹在整个建筑的空间构成里。要不是对照着平成馆的池水,谷口吉生在博物馆门外先已展开了气氛渲染的这一笔或许还不会太引人动容,恁轻易地踏上水面上笔直的一茎窄桥,凌波直冲着门廊去了。与这池水、这窄桥相配称,建筑的前立面只见简单的一廓门廊,如折纸般轻巧脆弱,撑着四线同样弱不禁风的纤细钢柱子,划定了高达三层而薄的廊下,古人叫它“缘侧”、后人叫它“灰空间”者是也。

屋中架屋似的,在廊下还探出了一叶雨篷,也是平,直,薄,像彻了一片纸。它引人走进了一个与门廊内外呼应着的通高内廊,给内核里的正经展览部分再裹了一层。转向左手去的侧廊里布置了一组咖啡座,归在有名的大仓酒店名下。同样唱着内外廊呼应的调子,咖啡座延伸到了屋外的侧门廊下,略有所变调的是,侧面的门廊是由折纸般的立板上切开了一段,不但让这组咖啡座露给了斜晒进来的阳光,还放它脚下的平台延伸得更远些,打破了原本规整的长方形地基边际。

( 从内门廊望出去,隔着细棂的明媚园景十分豁朗

)

( 从内门廊望出去,隔着细棂的明媚园景十分豁朗

)

隔开内外廊的墙面,是玻璃,衬着密密排布的细隔栅,与门廊所用的侏罗山石灰石板材决然拉开了质感上的剧烈对比,在石墙面和石天顶之间暗暗托着一个暧昧含糊的背景。转到了室内,这一道隔栅就不再含糊,它靠室外明亮的阳光衬托着,赫然呈现出了完全日本味道的排门景象,把四外明媚的花影滤了进来,像隔着一层柔光镜般地隔开了尘嚣的浮动。他的静谧并不指望着人们蹑手蹑脚屏气息声,恰恰是走动在回廊之间,才最能感受到他设计的空间在空廓的公园美景中向隅而栖。从立面的不对称构图,到内外空间之间若有若无的细薄分隔,乃至于门外的静谧水池,其实都散发着浓厚的日本气息,却没有用到一点点具象的形式细节。如此气氛在谷口吉生的建筑里并非仅见,他历来都擅长于以单纯的造型、精密的细部构造塑就安定的特质。经过几代人的磨砺,让日本建筑师完美把握了现代主义建筑手法之后,许多当代日本建筑都达到了同样的水准。现代化的繁忙都市只在咫尺之间,可走进他这座透光透景的建筑里,就沉淀出了春日迟迟的散淡情绪。

这情绪并没终止在门廊这等实际功能含糊易于妆饰的地带,待你走进展览空间,宁静便更深了一层。从内外门廊的设计中我们其实已经看到了两层空间逐次包裹,这个回廊套盒式的手法一直向着建筑的内核里继续推进着。再穿过由休息廊和卫生间围成的第三层回廊包裹,才能抵达这座建筑的真正目的地,佛像的展室。为了保护文物不受日光照射的损伤,佛像展室做得密不透风,是个四壁完全不开窗的黑盒子。室内星星点点的人工采光全用光纤维照明,避免任何热源。28个佛像展位分别罩在无框的玻璃展柜里,均匀地散布在幽暗的室内,方便观者围着它们四面打量。展位的底座用了半人高的独立柱墩,同样是暗黑的颜色,黑黢黢地托举着莲座上敛首的佛像。这里的展品除为了休整定期轮换以外,还会应和着季节变换每月调整。展厅的四壁都用了石材,最大限度地阻隔着外界气候的影响。人工的技术手段不单满足了恒温恒湿的要求,还调高了展厅里的风压,以便排除灰尘。不过,这些技术手段都巧妙地隐藏在简单至极的外观下,整座建筑静默地退隐着,把人们的全副注意力都留给了微弱灯光下的28尊佛像。这般手段一直延伸到佛像展室背后的面具展室,延伸到二楼的金工、木—漆工和绘画—书法—染织3个展室。再向三楼去,就是收藏、修护和研究办公室等处,还在二楼的屋顶上给三楼的办公人员留出了一个小小的内院。

( 佛像展厅里如同神殿般的气氛是靠低调的高技术手段做成的 )

( 佛像展厅里如同神殿般的气氛是靠低调的高技术手段做成的 )

谷口吉生设计过不少博物馆,其中最举世皆知的一例,当数他在1997年击败了赫尔佐格·德梅隆、佩罗和库哈斯等强劲对手,赢得了纽约市现代艺术博物馆的改建任务。从孔德的1877年开始至今,善于学习的日本人终于在又一个领域里以日版产品回敬给了西方世界。历史遗产对他们好像从来都不是什么负担,却成了他们继续设计今后历史的一股底气。而谷口父子两代人在上野公园里的佳话,不过只是其中的小小花絮吧。 佛像法隆寺建筑上野樱浓处