格蕾的解剖:死亡与性

作者:陈赛

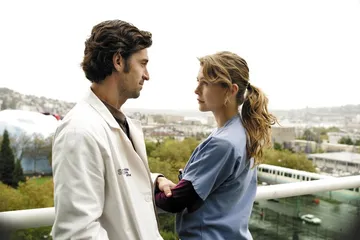

( 《格蕾的解剖》剧照 )

医院里可见人生百态,因为这里最接近生死。生死关头,往往刺激人的原始本能,平日里压抑着的七情六欲,此时都不必再压抑,突然间换一双眼睛,将人生的来龙去脉看清楚,再平淡的故事都有了震动人心的力量。现代社会里,真正深刻的哀痛或欢乐,只有到医院去找,这就是医务剧多年来畅行不衰的原因吧。

一个外科医生的人生,在旁观者眼中,无疑是新鲜刺激的——所有皮开肉绽均属稀疏平常,整日手中不是托着眼球,便是握着心脏,手术台上分分秒秒都关乎一个人的生死。医学仪器虽一日千里,但病人的生死仍仰赖于人的判断。我亲眼见过一个红光满面的老人,乐呵呵地被推进手术台,全无血气地出来,3天后去世,中间没能再开口说一句话。医生不是上帝,却被迫当上帝的角色,因此医生中信仰宗教的人很多,像《格蕾的解剖》中布克医生说的,“我必须相信一些比我大的东西,否则我会崩溃”。

格蕾们并不相信宗教,但对生命如履薄冰的感觉在他们身上恐怕更强烈,因为毕竟是实习生,缺乏执业医生的信心与经验,而手术台上容不得哪怕最微不足道的一个错误——一个病人在手术台上死亡,可能是因为她的手指甲一动,不小心刺破了病人的心脏。其实,病人对冰冷的手术台没有安全感,又有哪个外科医生敢对自己的手术刀永远有信心?即使最精确冷静的布克医生,年轻时也曾因为不小心将一块布条留在病人体内,使一位老太太平白受了十几年的苦楚。

《格蕾的解剖》播出后,每集吸引2000多万观众,接连获得三项艾美奖提名,名列美国电视网十大电视剧之首。一位医生抱怨说,他的病区内时常有病人请假回家看格蕾。这也难怪,比起真实的医院里那些悠长的不耐烦的日子,格蕾的医院不仅窗明几净,节奏明快,医生之间风流韵事不断,更令空气流通,赏心悦目。毕竟是肥皂剧,一个单身妈妈在为女儿换尿布的空当里写出来的。36岁的编剧珊达·莱梅斯(Shonda Rhimes)如今是美国电视网最有权力的黑人女性之一,去年被《时代》评选为影响世界的100人之一。

珊达·莱梅斯并没有医生的从业经验,也不像《豪斯医生》那般走高科技路线,只是看多了传统医务剧,深谙“死亡+性=收视率”的道理。《格蕾的解剖》既展现了一个外科医生独特的生活方式:巨大的工作压力,超长的工作时间,异常激烈的竞争,导师严厉如纳粹,日日应对生老病死。同时又将他们的私生活描述得仿佛现代都市里最时髦的红男绿女——两女一男同住一个豪华的复式公寓,洗衣、烧饭、聊天、热闹时乐成一团,寂寞时彼此关慰,叫人惆怅地想起早已落幕的《老友记》,尤其是出身贫贱的Izzie,热情冲动,外形气质都与《老友记》中的菲比酷似;而格蕾与克里斯汀两个奇女子之间的姐妹情义,小酒吧里夜夜笙歌,喝酒跳舞调情,不停地换性伴侣,又是套用《欲望都市》的旧格式。另外,《格蕾》的配乐很值得一提,披头士的《一个艰难的夜晚》、R.E.M. 的《失去信仰》……曲曲既配合剧情,又符合年轻人口味。

( 《格蕾的解剖》的故事发生在西雅图格蕾丝医院,一个充满紧张、幽默和痛苦的地方 )

( 《格蕾的解剖》的故事发生在西雅图格蕾丝医院,一个充满紧张、幽默和痛苦的地方 )

外科医生这一特殊职业因终日与赤裸裸的肉体打交道,逐块解剖,色相不存,时常给人性冷淡的猜疑。但《格蕾的解剖》里却是个个干柴烈火,N角恋情颠三倒四、纠缠不休——教授与实习医生睡觉,实习医生与护士上床,甚至医生与病人调情……《纽约》杂志忍不住讥讽,“格蕾们才不担心病人的温度计或大便标本,他们只关心谁又和谁上床了?”风流倜傥的教授医生德瑞克与布克则怎么看都像是一个单身老女人的性幻想,对此,珊达·莱梅斯倒是坦然承认,“对这两个男人,我不求真实。他们的形象气度、一言一行,都只是实践我理想中的男人标准而已”。

搁在三四十年前,《格蕾的解剖》这样重剂量的性元素会吓坏美国医药协会(AMA)古板的审查员。美国医药协会在六七十年代曾设有专门审查医学电视剧的机构,有改编剧本的权力。他们不仅要保证电视剧的“医学准确性”,剧中医生不能犯一丁点技术错误,任何关于医生玩忽职守的剧情必须删除,另外还有许多有关“风化”的规定,比如男医生不可坐在女患者的病床上,不可与护士眉来眼去,不能开花哨的汽车,喝咖啡时间不可讨论将死的病人,更不能有私生活描写。所以,那个时代的医务剧,病人的挣扎是故事的主线,医生则永远仁心仁术,灭绝七情六欲,个个都是圣人。这种审查制度直到70年代中期才被取消,医务剧开始涉及强奸、同性恋、性病等社会问题,《波城杏话》(St. Elsewhere)第一次出现罹患艾滋病的医生,《急诊室》则第一次出现女同性恋医生。

《急诊室》至今仍是医务剧的模板,它第一次塑造了一群真实的急诊室医生,其中固然有英俊性感如乔治·克鲁尼,但大部分人长相平凡,也不过分聪明,他们会犯错,会疲惫,会愤怒,会药物上瘾甚至自杀,医生们的私生活似乎都很压抑。即使在专业医生圈内,《急诊室》也是评价很高,因为从拥挤的等候室到血淋淋的外科手术,每个细节都非常准确。特别惊心动魄的案例并不多,更多的是零零碎碎的苦痛,外人看来也许不够刺激,但每一具患病的肉体都有脆弱的灵魂,因其平常真实,更加令人动容。

《格蕾的解剖》也聘请专业的医学顾问,教演员如何握手术刀,如何插管,如何做CPR(心肺复苏),模拟打开脑子和胸部,像医生一样说话和思考,但还是遭到许多专业人士的口诛笔伐,认为不准确和扭曲之处甚多,比如护士的形象、医务人员之间的关系,尤其不可原谅的,是犯了医学上的原则性错误。有一集,克里斯汀要求一个女人将刚刚意外死亡的丈夫的器官捐献出来。她冷漠地列出眼睛、皮肤、肝脏,仿佛它们是杂货店架子上列着的货物。她离开房间后,那个女人痛哭不已。该集播出后,有医生愤怒地写信给剧组,指责这样不负责任的描述,很可能破坏医生与患者之间的关系,尤其导致家属对器官捐献的恶感。事实上,美国是严禁医生直接与病人家属谈判器官捐献的事情,捐献的器官也一并委托给专业机构分发。

或许是过去几十年,人们对电视剧中道德完美的医生厌倦了,所以编剧们挖空心思,创造一些另类的医生出来,填补市场空白。其中登峰造极的当属《怪医豪斯》,剧中豪斯医生的狷介和邪气简直逼近《笑傲江湖》中的平一指,他的名言是“人人都说谎”、“病人是愚蠢的”,导致误诊的总是病人或家属在撒谎、掩盖或隐瞒什么,比如婚姻出轨,同性恋倾向,吸毒,乱伦,非常性趋向,尴尬的伪宗教信仰等等。

《格蕾的解剖》因为编剧是女性,在塑造女医生形象上特别用心。格蕾仍是传统的好医生形象,珊达·莱梅斯刻意要将她写成一个美丽、聪明、顽强的理想主义者,但她外表洒脱,内心负重,拿得起放不下,病人的生死很多时候只是她与情人感情关系的一个隐喻,实在不讨人喜欢。倒是克里斯汀,冷漠自负、咄咄逼人,强悍一如男人,偶尔一露的温情反而令人回味。不过,她的眼中是没有病人的,她将手术视为生命,只是因为“我太有才华”。

令人不安的,并不是这些过度自恋的医生,而是病人视角的缺失。在这些新时代的医务剧中,医生的眼中很少看到病人的挣扎,以及于绝望中激发出来的生存意志。他们对病人的七分同情中总带三分嘲讽:才华不济的小说家一气之下吞下自己写的整本小说;变态的青春期少年吞下十几个芭比娃娃的头,X光片照出来,还看得到娃娃的脸;一辈子挑剔刻薄的老太太数次心脏病发作都死里逃生,唯唯诺诺的老伴终于发飙,弃之如敝屣;自以为死期将近的小商人将对身边人的怨愤录成录像带一一寄出;女大学生患上自发性的性高潮;靠看A片止痛的胖子;怀孕的男人……当然也有很惨烈的状况,比如一对陌生男女被一根巨型钢管齐齐穿过胸膛,邮轮爆炸时将一张人脸砸得面目全非……但这些情节大都是好莱坞式的,以人类肉体承受苦难的极限来吸引眼球。真正让人悚然心惊的,反而是一些毫不起眼的死亡。一个消防员,因工伤变成植物人,昏睡十几年,醒来后妻子另嫁,儿子已成年,没有人需要他,亦没有人希望他醒来。他终于还是死在手术台上。在手术台上,即使全身麻醉,仍落下泪来。人在全身麻醉状态下仍有情感反应,是经过医学证明的,这一滴眼泪是剧中难得的一点悲悯。

据说,从古希腊起,一个年轻人在学医之前,第一句誓言就是“医为仁术,救死扶伤”,病人就是医生的一切。可是,在今天的时代,这样的承诺不仅在电视剧中难以实践,现实生活中恐怕更是如此。就像一个医生说的,“无论你多么古道热肠、心思敏感,每天要经历千宗死亡、世态炎凉,唯一的出路就是逃避或者变得冷漠”。 急诊室与性死亡解剖格蕾