《星火燎原》不为人知的故事

作者:蔡伟 1948年春,解放军某部翻越云彩岭,向蒋管区进军

1948年春,解放军某部翻越云彩岭,向蒋管区进军

50年弹指一挥间

为了写他那本《长征,闻所未闻的故事》,《纽约时报》著名记者索尔兹伯里在1985年专程来到中国。外交部通过解放军总政治部找到当年曾经担任《星火燎原》丛书编辑的王愿坚参与接待。王愿坚对红军史的谙熟源自《星火燎原》的工作经历。他的夫人翁亚妮说,王愿坚一次和杨得志总参谋长聊到一个战役,甚至提醒亲自经历过这个战役的总长记错了战役时间。翁亚妮说,王愿坚当年谢绝了索尔兹伯里提出请他共走长征路的邀请,他自己想写长征史,但最终没能完成夙愿。翁亚妮说,接待索尔兹伯里来访后次年,王愿坚担任了解放军艺术学院文学美术系主任,大量事务性工作影响了他的创作。他因患淋巴癌病逝于1991年,终年仅62岁。

作为五六十年代著名的军旅作家,王愿坚最重要的经历之一便是在《星火燎原》编辑部当编辑。这套丛书从1957年开始编撰,出版进程却命途多舛。王愿坚当年的同事张麟向记者叙述了复杂的出版过程。

《星火燎原》前身本来是1957年“中国人民解放军建军三十周年征文”。1959年上半年,征文汇集编辑成《光荣的中国人民解放军》上、下册出版。该年7月庐山会议后,此书刚刚发行了很少部分就被收回。该年12月,毛泽东给解放军建军30周年征文题词“星火燎原”,“三十年征文编辑部”改名“《星火燎原》编辑部”,全部预计出书也改名《星火燎原》。

张麟回忆,《星火燎原》最早由人民文学出版社出了7本。由于编辑约稿周期、三年自然灾害时期纸张匮乏,这7本书并未按顺序出版。“哪一本弄出来,能出就先出它。”1960年,讲述长征故事的《星火燎原》第三册最先出版;随后1961年出版了红军时代的第四册和抗战时期的第六册。红军时代的第二册和抗战时代的第七册1962年出版,1963年又出了解放战争的第十册。本来应该最先出版的第一册却直到1964年5月才出版。《星火燎原》全部十册直到1979年1月才全套重新出版,1982年8月出齐,当时的出版机构是解放军出版社前身战士出版社。

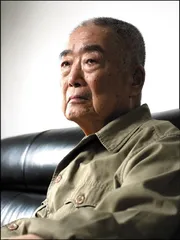

黄涛

黄涛

解放军出版社社长施雷提到,原先编辑出版时,因纸张匮乏,《星火燎原》不得不尽可能压缩篇幅,使得征文遴选后的数万稿件只收入了337篇。所幸当年全部征文稿件被堆放在总政办公大楼的地下室,因无人问津居然躲过历次政治风暴,奇迹般地完整保存下来,连每份稿件的稿签和详细登记都完整在案。作为当时《星火燎原》编辑部直接负责人之一,黄涛是唯一经历了编辑部26年全部历史的人。1975年黄涛前往战士出版社工作后,设法把这些珍贵资料搬到平安里三号现社址。通过出版《星火燎原》季刊、双月刊和丛刊,一些未经使用的文章陆续被发表。

2006年11月底,解放军出版社抽调了20多位编辑和退休干部,对这些尘封多年的文稿重新整理编校。作为纪念建军80周年的献礼,7月21日,解放军出版社出版并首发了10卷本《星火燎原·未刊稿》。施雷说,该丛书大部分选自现存的当年编辑部反复选稿、但最后一轮被编余的1000多篇稿件;小部分选自曾在《星火燎原》丛刊中刊发的800多篇文稿。最后收入丛书的稿件是695篇,共400多万字。丛书还在每篇文章后添加了作者简介、相关链接及历史人物、事件的图片等。施雷说,这次出版的10卷本《星火燎原·未刊稿》丛书的亮点之一是收入了反映红一、二、四方面军,东北抗联艰苦卓绝的战斗生活和总结一些重大事件教训的文稿,并首次披露了一些重大史实。

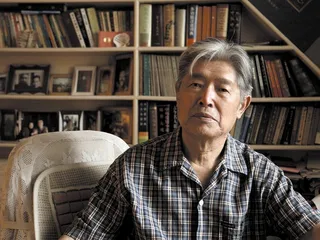

王梦炎

王梦炎

《星火燎原》的发起

1956年,为了在第二年纪念中国人民解放军建军30周年,中央军委决定总结军队战斗历程,编一部书。当时还没有一部正式的军史党史。总政很快在全军发起“人民解放军三十年”的征文活动,也广泛在中央、省、市一级报刊上发了征文启事,同时从总政文化部和宣传部共调来10人,成立了一个编辑部。黄涛当时是总政宣传部宣传处处长,被安排兼任“三十年征文”组两位组长之一,另一位是总政文化部文化处处长刘亮。

1960年,王愿坚夫妇在北京北海公园

1960年,王愿坚夫妇在北京北海公园

当时的困难主要是两条:第一,当时党史和军史几乎没有太多资料可查,要梳理澄清稿件中的许多细节必须依靠采访。第二,是对历史问题的判断,“因为党史、军史上有很多判断问题,谁也不愿意轻易表态”。当时全国解放不过7年,有利条件是当时全军一大批高级将领,年龄普遍都在30~50岁。1955年全军第一次授衔时,10名元帅平均年龄只有57.1岁,上将的平均年龄只有47.7岁,最年轻的萧华只有39岁,是当时的总政治部副主任,对征文尤其热心。黄涛拿出第一版《星火燎原》,那上面还有当年的征文要求:讲述个人经历。黄涛提到,那时候征文,“不但征集容易,各种报纸也都热衷刊登这类回忆文章”。

时任国务院副总理邓子恢就曾主动找到编辑部提出写文章,邓子恢甚至亲自在稿件上手绘了一幅地图,用以说明文中所述当时的作战态势。黄涛说,1956年7月发起征文,8月就收到第一篇应征稿——时任全国人大民委兼国务院民委副主任谢扶民写的《苗山一夜》。一年时间,解放军各大军区政治部就收到3万多篇征文,经各军区政治部征文小组筛选后,集中到编辑部的稿件也超过1万多篇。

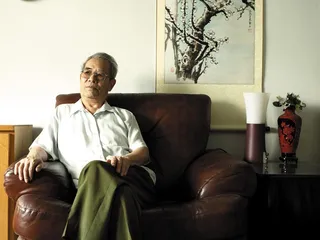

张麟

张麟

时任《星火燎原》编辑、后来的诗人丁芒回忆,《星火燎原》最初预定编成10册,先编辑前面红军时代的4本,同时采访上将以上级别的高级将领。当时由总政副主任兼宣传部长傅钟亲自挂帅,很多省军区司令员兼任军区征文组组长。

高级将领的支持

1947年12月,东线兵团发起莱阳战役

1947年12月,东线兵团发起莱阳战役

除了当时的高级将领们对于刚刚经历不久的战争年代记忆犹新,黄涛认为,一个有利条件是,有人愿说,有人愿帮。准确地说,《星火燎原》中许多高级将领的来稿其实是口述。红军时代和抗战时期的工农干部大多文化水平较低,而从解放战争时期开始,参军的知识青年越来越多,他们不但年轻,有文化,很多人也亲历了战争。用黄涛的话,代笔者不但要有文化,还要有亲身经历和感受,这样才能让口述的稿子生动丰富,“几乎百分之九十的文章都是这样出来的!”

黄涛和他的许多同事都是这样亲历战争的知识分子。1937年10月,黄涛就在老家汾阳加入八路军的外围组织山西省动员委员会,入伍后,从游击干部训练班到贺龙的120师,最后作为输送干部,1950年前往东北四野。编辑部另一位组长刘亮曾是新华社前线记者,也是《志愿军一日》的创作者。编辑张麟也是抗战干部,1944年在山东枣庄加入铁道游击队,从战士成长为华东军区《人民前线报》记者。编辑王梦岩1947年加入四野炮兵文工团,最出名的王愿坚父亲和伯父都是山东共产主义小组最早的成员,他本人也是华东军区《人民前线报》记者。

1964年,《星火燎原》编辑部人员在天安门广场合影

1964年,《星火燎原》编辑部人员在天安门广场合影

王梦岩记得,他当时和王愿坚经常到中南海和中央党校约稿,王梦岩印象深刻的是和陶铸、曾志曾谈过多次,曾志坦率地谈到她的两次婚姻,谈到在不知情的情况下,自己的孩子很小就被“极左”的领导人卖掉当党费的历史。这些高级干部坦诚地推心置腹,王梦岩说,虽然有些经历他们叮嘱编辑不要写出来,但这些口述更让他们面对历史的真实和残酷。

王梦岩说,当年国务院办公室主任张继春对编辑部进中南海大开绿灯。张继春自己写了一篇《向赣南闽西进军》,“张继春对我说,你们来中南海找个人不容易,进了这里又不能去那里。他每次都亲自出门等候迎接,带着我们直接找人。他告诉我,总理、彭真住哪里,朱德住哪里。有时候他会提示我,你会下象棋吗?如果会下棋最好,你可以一边下棋一边和朱老总谈”。

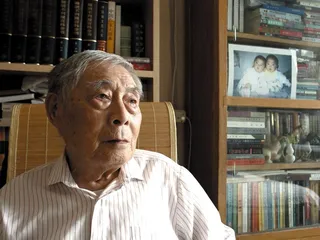

李大成

李大成

将帅的口述史

“一般找高级干部我会去了解他的经历,看看去找他谈什么。比如何长工,他当年受毛泽东委托,前往改造王佐部队,秋收起义时是毛主席的副官长,我们就让他写改造王佐部队的故事。”王梦岩提到,包括他自己,最初大家其实对军史了解很少。

“除了请教过党史和军史专家,很多题目是和首长们谈出来的。”丁芒说,《星火燎原》每册针对重大历史阶段都有一篇概论性文章,必须请某一方面军的领导亲自挂帅。“长征部队的前锋总指挥是刘伯承,当时他就是军委成员。于是回忆长征的文章就请刘帅口述。南昌起义、秋收起义和广州起义三大起义中,最重要的是秋收起义,由于罗荣桓当时是总政治部主任,在长征期间他是鄂南通城一带农民起义武装的连队党代表,从头到尾参加了秋收起义,又是十大元帅中唯一一个搞政工的,所以秋收起义就去找他。”

当时的罗荣桓住在东交民巷8号,同院还住着贺龙和张鼎丞。丁芒还记得罗帅夫人带着来到会客厅,墙上挂着大幅作战地图。罗荣桓询问了情况和意图。丁芒没想到看起来沉默寡言、公务繁忙的罗帅对《星火燎原》异常重视。1958年底中央政治局在成都金牛洞召开扩大会议,罗荣桓提前通知丁芒一同前往。“我从他家一同前往机场,和罗荣桓、萧劲光同机前往西安,几天后再和罗帅一家乘火车前往成都,住在成都军区招待所。”丁芒说,罗荣桓带他去为在路途详谈有关秋收起义的文章。这过程中,罗荣桓从秋收起义、南昌起义、广州起义谈起,一直谈到长征和解放战争攻打锦州。到成都后罗荣桓白天开会,丁芒见缝插针找成都二方面军的将领,对贺炳炎、黄新亭等人采访,与罗荣桓的详谈一直持续到会议后乘船前往武汉。丁芒说,记得当时是和毛主席等人分乘3条船从重庆过三峡,和罗帅同船的丁芒有一天突然被罗帅夫人林月琴叫去,原来罗荣桓突然想到三湾改编之后的一个历史细节——毛泽东在遂川方向展开游击活动,突然遭挨户团袭击而分散撤退的过程。部队在艰苦的行军中,有人灰心,有很多人开小差。一个战士发现逃跑的老百姓家有一锅糯米饭和剩菜。毛泽东和大家一起用手抓着吃完后,第一个站在打谷场上,请连长集合点名,重整士气。这个小小的细节最后被插入口述中。

高级将帅们不只热衷个人回忆。王梦岩印象更深的是贺龙元帅。1957年初在东交民巷贺龙的宅邸,贺老总组织原红军二、六军团高级干部20多人专门座谈,王梦岩作为编辑列席。在贺老总的招呼下,王震、萧克、王恩茂、余秋里、贺炳炎等很多高级将领从全国各地专程赶来,将帅们共同回忆军团当年许多逝去的人和已经模糊的历史。“我记得贺老总问,红三军团成立时谁在场?湘鄂两省委班子当时有哪些人?”当时许多人已经记不清那么多细节了,于是贺龙转头问曾在三兵团工作、时任内务部长的谢觉哉:“谢老啊,你要把我当时的省委书记找到,他可能在苏联。”贺龙说的那位省委书记的确在王明当总书记时被调到苏联,最后被送到北极地区劳改。后来,谢觉哉果真通过各种渠道,找到了这位在北极圈劳改的叫杨光华的前湘鄂省委书记。这位已经失去军衔的前红军高级干部因《星火燎原》的征稿改变了命运,最后在贺龙的关怀下得到保护。

有了高级将领的支持,许多问题迎刃而解。王梦岩回忆当年前往新疆军区组稿,那里是红二方面军的部队。“一开始找新疆军区司令员、原红二兵团师长郭鹏约稿,首长说没有时间。贺老总热心军史后,郭鹏从不愿见变为请编辑去。”王梦岩记得,郭鹏与他谈的是长征路上著名的“六甲之战”。1936年3月31日,红二、六军团撤离贵州盘县,4月1日再次入滇。4月8日,红军前往金沙江时,在普渡河一线面临被敌军围歼的险境。红二、六军团总指挥贺龙、任弼时命令六师师长郭鹏即刻率全师返回六甲,以运动防御阻击敌人。后来的总政治部主任余秋里和空军副政委成本新原来都是郭鹏部下,郭鹏自己也在指挥17团掩护部队撤出时负了伤。“他从白天谈到半夜。为了核实一个细节,抄起电话,半夜打到南京军事学院、把正在那里学习的成钧(成本新)从学员宿舍叫醒。”

新疆之行的收获不仅仅是郭鹏的“六甲之战”。南疆军区政委、独臂将军左其拿出日记和王梦岩整夜长谈。他的口述《八千里路云和月》讲六军团小长征的经历。

毛泽东的题词

原则上,重大事件的稿件最后都要经过亲历者审查。王梦岩曾经找刘志丹的弟弟、地质部副部长刘景范写《刘志丹太白收枪》等稿件。由于当时邓小平从苏联回国后曾担任西北军事学校政治部主任,和刘伯坚两人是党在西北地区的代表,于是文章最后要由他亲自审查。与邓小平见面的过程中,王梦岩通过中央办公厅主任曾三认识了杨尚昆。“曾三当时偷偷对我说,杨尚昆主任在屏风后面躲着你们,说着到屏风后面把他拉了出来。”于是杨尚昆最后谈到很多他自己的经历,包括斯诺当年在陕北采访时借阅了他的长征日记。这本日记对他的写作和采访有很大帮助,但他的书中却没有提到杨尚昆的名字。

王梦岩通过兼任中央档案馆馆长的曾三查到了秋收起义的准确时间,最后确定为1927年9月9日中秋节前一天。王梦岩说,杨尚昆帮助弄到了毛泽东对书名的亲笔题词。

“这是毛泽东一生唯一一次为一本书题字。”张麟说。那时候请毛泽东题词的请求多如牛毛,正常程序两年都未必能拿到。时任总政治部副主任的傅钟曾担任红四方面军总政治部秘书长和政治部主任,1920年留学法国时就和同去的杨尚昆很熟,于是把这事托付给杨尚昆。在确定征文书名时,编辑部开始试图给每本书单独起一个书名。比如红军长征起名《万水千山》,新四军时代起名《八省健儿》等。“傅钟的意见回复说题词要求太多,最后挑了几个标题送上去。”张麟记得,题字共两幅,同来的还有毛泽东给傅钟的一封信,请在两幅字中选一个使用。

张麟说,拿到题字后,编辑部决定干脆用《星火燎原》为书名,这时候的“三十年征文”编辑部才有了个正式的名称——《星火燎原》编辑部。

陷入时代的风暴

《星火燎原》编辑部也无法避免当时的政治风暴。曾是新华社前线记者、编辑部组长之一的刘亮在1957年被划为右派,从当时的“三十年征文”编辑部被扫地出门,同时开除党籍和军籍。丁芒和王愿坚也被戴了帽子,在压力下还要继续工作。张麟、王梦岩受冲击相对较小。一次王梦岩采访抗联了解到一个细节:一位女战士在撤退过河时被迫把孩子扔下。这篇文章后来被认为是宣扬“战争残酷论”。

《星火燎原》的第一辑在1958年完稿。书刚印刷完还没有发行,恰逢庐山会议召开。张麟说,第一辑中因为有钟期光上将写彭德怀平江起义的文章,最后只能暂不发行,编辑部检查整顿一年,重新对书修改。当时批判重点轮到已经出名的王愿坚头上,王愿坚的夫人翁亚妮说,王愿坚被定性为为彭德怀涂脂抹粉。

《星火燎原》开创了建国后写革命回忆录的先河。无论是刘伯承、聂荣臻还是徐向前、彭德怀,都曾专门参与讨论如何撰写战史,唯独在林彪那里没有回音。以当时林彪的地位,黄涛想不找他写不合适,于是通过当时总政治部主任萧华代为联络。“林办”最后的答复是,林总不写。林彪为什么在如此高涨的征文热潮中态度冷淡?“林办”那里自然没有说明原因。黄涛说,林彪既没有说编写出版《星火燎原》这套丛书好,也没有表示不好。唯一反对这套丛书的,是康生。

康生有一次看到朱德给《星火燎原》写的序后,在征文意见稿上写道:“我怀疑文章有发表的必要,我怀疑这本书有出版的必要。”康生当时是中央政治局候补委员、中宣部顾问。后来把他的意见送给了时任中央军委秘书长的罗瑞卿大将。罗瑞卿批示,《星火燎原》编辑部工作。由于康生的意见只在少数高层中传达,所以他反对这套书的意见鲜为人知。

“1959年是一个重要的分野。”黄涛说,“此前的来稿,说话都比较随便大胆,评价一个事情和人都比较直接。但是1959年后,包括一些高级将领在内,来稿的描写明显变得谨慎。”由于彭德怀在庐山会议上被批判,《星火燎原》的编辑出现了没有想到的困难。最主要问题是,文章中还要不要出现彭德怀的名字。

“如果不出现彭德怀的名字就太困难了。红军时期他是副总司令,抗日战争时期是前线总指挥,解放战争时期他是西北野战军司令员,很多著名战役都是他指挥。如果解放军的战史中不出现他的名字,那么那些战役战斗是由谁指挥?”黄涛说,最终《星火燎原》编辑部采用了尊重历史的态度。“当时编辑部对这个意见很一致,历史应该被还原成它本来的样子。”《星火燎原》编辑部当时曾为这个观点专门写过检讨,不过黄涛说,当时军委负责人张爱萍上将看到这个检讨后说了句,彭德怀的事情说不清楚,于是编辑部集体逃过一劫。 不为人知故事历史王愿坚中国近代史杨尚昆世界历史马克思主义星火燎原彭德怀毛泽东黄涛罗荣桓共产主义