记忆中的颂歌式 团体操

作者:朱文轶/

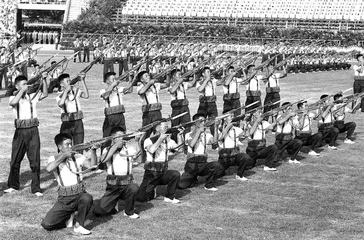

( 1965年第二届全运会开幕式《革命赞歌》第五场《紧握手中枪》 )

16360人

没有什么形式比团体操更适合1965年全运会的开幕式。方阵、沸腾的人群、富有象征意义的背景板,就像人们后来在时长67分52秒的电影《革命赞歌》里看到的。

影像帮助人们记忆这次盛况,更多人是通过这部后来广泛流行的电影参与历史,能在现场的人是极少数。很多人后来回忆,即使二运会开幕式前进行的最后一次彩排,也有超过9万人想挤入现场,这大大超过北京工人体育场的设计容量。为了满足人们在现场观看的要求,体委在开幕式后又举办了专门加演。1965年9月28日的《北京日报》上登了一则“消息”:《革命赞歌》将于10月2日在工人体育场演出,票价是3毛钱,优惠价2毛5分,每人限购两张。票飞快卖完了。

工人体育场历史上第二次被使用。这个号称可以“容纳8万人”的空间无疑是万人团体操最需要、也是当时国内所能找到的最好“广场元素”。作为建国后最大的群众体育广场,“工体”是国庆十周年的十大建筑之一,1959年9月13日,第一届全运会在这里开幕,7823人参加了名为“全民同庆”的大型团体操表演。

这并非团体操成为开幕式表演内容的首次亮相。1955年10月2日在北京先农坛体育场举行的第一届工人运动大会开幕式上,北京体院1300余人表演了宣传“第一个五年计划’的大型团体操,教练是当时刚从北京师范大学体育卫生系毕业的毛学信。毛学信的儿子毛振钢在北京体育大学家属楼的家中告诉记者,这一年初,毛学信带着北京体育学院师生为主体的代表团在捷克斯洛伐克第一届全国运动会上表演团体操,“当时我们自己设计的一套动作包括徒手操、棍棒操,在表演连续筋斗时,从空心体操棒中抽出‘平伞’道具,迅速组成中、捷两国国旗。我们演出的效果出人预料,捷克斯洛伐克是最早开展团体操运动的国家之一,他们也称赞不已。”团体操的表现力由此被高层注意和重视,时任国家体委主任的贺龙指示将表演的团体操改变并扩大。

( 1980年莫斯科奥运会开幕式人造奖杯 )

( 1980年莫斯科奥运会开幕式人造奖杯 )

20世纪50年代末,整个国家在乐观主义精神和严峻现实笼罩下进行一场略显盲目的自我改造试验。和国际奥委会的断交,使得中国无法参加国际上所有奥运项目的比赛,全运会和充满自我表达欲望的团体操本身就是这场试验的一部分。

显然,1955年的先农坛体育场太小了,1300人不足以传达国家希望表达的声势,7823人也不足以表达,于是,1959年能一次容纳16360位演员的北京工人体育场诞生了。

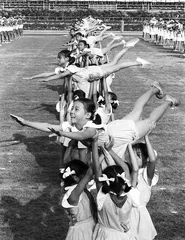

( 第二届全运会开幕式上的大型团体操《革命赞歌》第六场《红色接班人》 )

( 第二届全运会开幕式上的大型团体操《革命赞歌》第六场《红色接班人》 )

1959年

徐培文回忆,在他们对第一届全运会团体操的筹备工作快完的时候,上面突然没什么消息了。“我们都以为是上级‘没按中央精神办事’,没有认真搞这个,就给上面写信告状。”徐培文说,“后来我们才知道,是国家遇到困难了,没钱,饭都要吃不上了,连搞不搞“一运会”都是个问题。但当时老百姓还不知道这个情况。”1959年夏天,离开幕式就一两个月了,编委会全体成员十几个人被拉到北戴河休息了一个月,训练也停止了。到开幕前夕,编委会才再次得到确凿消息:国家终于下决心还是要搞,但是在规模和经费上都进行了压缩。

( 1949年在瑞典斯堪的纳维亚半岛举行的团体操表演 )

( 1949年在瑞典斯堪的纳维亚半岛举行的团体操表演 )

徐培文仍收藏着第一届全运会开幕式的节目单。团体操部分共有7823人参加,全长56分钟。1858个小学生先表演“加紧锻炼”(少年徒手操,叠罗汉)和“绿化运动”(植树劳动,小树操),然后就到了“游戏”(女孩跳皮筋,男孩做树林背景)。徐说,人数不是整数,是因为队形要变化,为了完整。

“跳皮筋”这样的部分也是在调整中添加的。它的创作者、当时任朝阳区芳草地小学体育教师的关槐秀说,参加首届全运会的孩子们训练“拔萝卜”操时,时任体委主任贺龙到训练场察看。“贺龙看到‘拔’了不少年的萝卜操,就对我说,‘孩子们的笔记本、铅笔盒上都是‘拔萝卜’,你能不能来点儿创新,我看大院里孩子们的跳皮筋就不错,你能不能编一个‘跳皮筋’的操?”关槐秀说,50年代,孩子们最常做的游戏“拔萝卜”,成为团体操儿童部分的一段——孩子们站成一排,后面的孩子抱着前面孩子的腰,装作在地里拔萝卜的样子,十几年没变化,确实没新意。

( 1984年洛杉矶奥运会开幕式 )

( 1984年洛杉矶奥运会开幕式 )

挑选出的表演者绝大部分是中小学生,因此,在13人的团体操编委会里,中小学体育教师的比重相对要大。杨瑞雪担任组长,毛学信是副组长。毛学信、陆奂奂、杨惠恩是中央体育学院的,关槐秀、钟毓麟、魏廷陛都是小学老师。

“贺龙‘亲自抓,直接听汇报’,开汇报会时编委会全体都在,不仅要汇报,而且要做给他看。”徐培文说,“当时我们都年轻,20多岁,组长杨瑞雪才36岁。”1958年8月,在北京市体育学校(首都体育学院前身)专门召开了全国团体操工作会议,北京、上海、广东、新疆等10个省市派出了体操方面的专业人员参加,并带来了各自团体操设计方案。会议期间,贺龙鼓励大家:“谁的方案好,我就用谁的。如果是你广东的方案好,我就调100个车皮,把你们所有参加表演的人员都拉到北京来。”

( 1938年男子体操排练 )

( 1938年男子体操排练 )

第一届全运会开幕式后,编委会成员中的一部分留下来编了一本书——《第一届全运会团体操》。这本1960年10月由人民体育出版社出版的书只署“集体创编”,没有署任何个人的名字。1960年1月,徐培文编完书做完总结,回到学校之后才知道,已经吃不上饭了。

“东方红”

36岁的魏廷陛1965年9月11日站在主席台后方的指挥台上,他和其他团体操编导穿统一的白色运动服。上场前,他对自己一再说“冷静”,等第一画面“大海”准确无误地出现后,才放心多了。魏廷陛是负责背景画面的。16360人动作的整齐划一是个精密运动,训练时间的急迫和最终效果的高度一致到现在也令魏廷陛觉得惊叹。

1959年的“全民同庆”给后来历届全运会团体操表演定下了基调。1964年给第二届全运会团体操筹备者们拿出的更重要的“样板戏”,是《东方红》。

徐培文说,周恩来当时亲自抓《东方红》,“由于领导重视,每次《东方红》在人民大会堂演出,团体操的编导们都有机会去观摩”。《东方红》的编曲者、音乐家协会主席李焕之后来也加入进来。徐说,在《革命赞歌》近70分钟的表演中,配了20多首革命歌曲和变奏曲。表演用了22种服装,使用的道具19种共计1.5万多件。

《东方红》成为一个坐标。第一场的“序幕”完全是《东方红》大歌舞影响下的产物——“葵花向太阳”的大场景,35名儿童跑上主席台给党和国家领导人献花。“《革命赞歌》主题是很早就定下来的,很明确,就是赞革命。”魏廷陛说,13人的编委会有了第一次合作的经验就很顺利,先讨论大方案,从主题、场次到队形,讨论完了上报北京市委,由他们把关,基本上几个月就能落实好。

魏廷陛说:“‘工农兵’这老三样不能改,接班人不能没有,体育也一定要有。”这样,在《革命赞歌》团体操的编排中,工、农、兵就按顺序排下来。第三场“自力更生奋发图强”的主题就是工人,经讨论分为“咱们工人有力量”、“钢水奔流、机轮转动”、“银锭飞转、彩绸飘舞”和“石油海浪”四节,涵盖了重工业、轻工业和男女工人,以及“工业学大庆”。在9月11日的正式演出中,背景台上就出现一幅井架高耸、油塔林立的“大庆”油田景象。第四场“人民公社好”的主题则是农民,主要是“展现农业战线上的一派大好形势和人民公社的无比优越性”,配乐是《学大寨,赶大寨》、郭兰英那首有名的《丰收歌》以及《社员都是向阳花》,背景中有毛体的“人民公社好”标语,也有大寨梯田的景象,拖拉机在田野奔驰,化肥厂的烟囱,分“你追我赶”、“丰收景象”、“收割忙”和“庆丰收”四节。第五场“紧握手中枪”则由军人真刀真枪地出场,配备了462支半自动步枪和1支冲锋枪作为道具,表演了“队列”、“射击”和“刺杀”三节。

魏说,“接班人”紧跟在工农兵三场之后。最后一场则是“将革命进行到底”,参加前六场表演民兵、火炬、农民、工人、儿童等操的7792名表演者均穿原表演服装,在《全世界无产者团结起来》、《团结战斗》和《解放南方》的歌声中陆续齐聚在工人体育场,以7米多高、象征着灯塔的“翻花台”为中心,“工农兵”形象的三个表演者则在红旗下并肩站立在“翻花台”的顶端,人们簇拥着他们,象征着“全国人民紧密地团结在党和毛主席周围,组成了一个强大的阵营”。背景台上出现“全世界无产者联合起来”、“全世界人民团结起来”的标语,出现“打倒美帝国主义”的标语,最后,出现“将革命战斗到底”的标语。

背景板

还有一个问题悬而未决。讨论方案中所有主题都要通过背景板来实现。场内表演的16360人中,最大一部分被用在背景台,按照最初计划,背景台上有8568个人,变换了33幅不同的图画和标语图案,平均每隔两分钟就要变换一次,每次变换只要一两秒钟,背景画面和场中央的7场表演相对应。魏廷陛说,没有谁有这个经验,“一运会”团体操没有使用过背景板。

1964年9月,距开幕式还有一年,国家体委副主任荣高棠组团到朝鲜访问一周,杨瑞雪、毛学信、魏廷陛都是随行成员。一个重要目的是观摩朝鲜国庆仪式上的团体操,学习背景板经验。

徐培文说,朝鲜的团体操比我国开始得要晚,它从60年代初期才开始搞,国家成立“团体操委员会”,这是一个与国家体育总局平行的机构,团体操被学校要求作为平时体育课的内容,“在朝鲜,一个学校800人,拉出来就能做团体操,做得非常漂亮”。“到了1963年,朝鲜团体操的背景表演已经有了很大的突破和创新。”

魏廷陛说,当时朝鲜方面的一个中年男编导会写而不会说中文,他们就在宾馆里用笔交流。但是,和朝鲜编导座谈时,他们并不透露背景是怎么弄的。“不说?那我们就自己看!他们彩排的时候,我就和毛学信下去看,一看,每人拿个本,在那翻。然后我们什么也没说,就回来了。”魏廷陛回忆。

回国后,杨瑞雪和毛学信负责抓团体操,魏廷陛分工背景画面设计。他找到中央美术学院周令钊和李化吉等人,根据已讨论的方案设计背景画面。先画小样,大家讨论,两三个月的讨论后,再按背景台的大小以1∶40的比例做出中图,画出格子,把每一页背景本的颜色用数字代码标出来,再将装订好的背景本发到各区,由各区组织老师和高年级学生画到背景本上去。

当时,背景本是用草板纸(也就是“马粪纸”)制作。“我直接到造纸场找纸,找了好几吨纸之后,专门找了好几个街道厂,用了将近一个月时间才把8000多个背景本做出来。”“颜料都是用桶装的,直接用卡车拉到区里去。”“背景本不难画,但就是不能出错。”

“不能出错”,也是对背景表演的最大要求。《革命赞歌》中完成背景表演的8568人是来自朝阳区、东城区、崇文区的中学生,编导们对学生提出了两个要求:一是视力好、不能是色盲;二是要老实,不能太调皮。然后由教委安排各个学校选拔,为了不影响升学,挑选的主要是初一、初二和高一、高二的学生。

为了不出错,每行都设一个组长,配备一名预备队员。“背景表演大概有100多个候补队员,他们虽然不能亲自表演,但他们可以看前面的演出。”魏廷陛说,候补队员是在有人晕倒或者实在不行的情况下才上,“如果仅仅是需要上厕所,那算了吧,就地解决”。

《革命赞歌》第一场上场前的背景分别是“海洋”、“旭日上升”和“毛主席像”。因为要变化30多个画面,每个表演者都要看指挥助手在1米长、0.8米宽的号码布架上给出的页码,这时,根据指挥台上指挥的旗语“全体注意”、“准备”、“开”、“合”做动作,在“准备”时飞快找到应该打开的那一页,把食指插在那一页,然后在指挥打出“开”时统一打开,此时每行的组长也要轻声喊一下“开”以做提醒。此外,为杜绝错误,还设有专门的指挥监督,在面前摆上话筒、背景表演顺序和出现时机表格以及表演单位与人员座位分布图表等,检查指挥助手翻动号码布所示的页数是否准确,通过装在背景台的低声小喇叭通知表演者,对翻错了的同学,及时指出其具体位置提醒其更正。魏廷陛回忆,开幕式前不久的一次大彩排,负责翻号码的男老师翻错了,底下乱作一团,一边的荣高棠看急了,大喊:“千万不能出错,出错要负法律责任!”

徐培文说,“二运会”时,因为背景板不是很大,每个人头都露在外面,所以不是很整齐。后来经过改良,加大了每一块背景板,然后在上面挖出洞来、孩子们可以透过孔来看指挥,这样一来不会看到露在外面的头,二来背景板大,组成的图不会太碎,比较整齐好看。

“尽管如此,第一次使用背景板,8000多人的协调还是难免出现纰漏,最后表演时的背景画面上,仍有许多不协调的斑点。”当年参加过团体操表演的学生端木大原回忆,“如果人们看到第二届全运会开幕式的电影,觉得还不至于那么差,那是因为电影做了处理,他们选择了开幕式和闭幕式中较好的背景画面。”

训练

袁振当时是北京体育大学体操专业大四学生,在编委会实习,常常扛个沉沉的大录音机去区里培训老师。他和关槐秀合作第六场“红色接班人”的动作设计。

开幕式前一个月,筹委员所有人都住到工体宾馆,住标准间,吃饭10人一桌。编操人员有专门的大办公室,大家可以一起讨论最后的动作编排和细节问题。袁振说,“编动作,在坐标纸上画出来,这个阶段挺长,基本到1964年年底才定下来。在这个漫长的过程中,北京市教委已经按照编导们提出的要求,在学校挑选学生训练基本功。有时,编导们也编些小动作去学校实验”。

徐培文说,当时按照各场操的要求,团体操编委们提出对演员的要求,然后由北京市教委将任务分派到各区,一般由一个区负责一场操。在每个区中,再由几个大一些或者学风好的学校来挑选队员,组织班主任、体育教师、音乐教师以及一些有特长的老师,统一到区里学习然后再训练学生。

动作编好后,编导们要赶在寒假前训练老师和学生干部。一个学校训三四个人,手把手地教,一次只教一段,让他们回去教学生,教完了回来再学一段,然后再回去教学生。“一方面是怕他们记不住,另一方面是防止后面如果有需要改的,还来得及。”

因为采用分段练习,大规模合练是很慎重的,也是出于经济的考虑,尽量节省开支。徐培文回忆,一个学校的学生学会后,在区里先由几个学校“片合”,合好了通过编委会派人看效果同意后,再扩大合的范围,把一个区的合成、衔接顺了之后,最后才大合练,有的到工体去,有的不去工体,因为工体的草坪不能踩坏了,要保护。大合小合5次左右,其中整体的大合练3次,另外再正式预演1次。合练的时候,3站以内的学校是不发交通费的,走着去。3站以上的发一部分,大部分是学校租“大通道”(旧式两节式公交车),一车能坐100多人的。一场操一般1000多人,光是一场的合练就要好几辆“大通道”。

徐培文说,参加团体操训练的学生得到的奖励是“每个人一本《毛主席语录》,这在当时是很荣耀的,大家都很高兴。还有每个人几尺布票,一双鞋。虽然看着很少,但1万多人,花费还是很高的”。

融不进的文艺

袁振认为,最早时候,团体操是一个政府行为。

徐培文们希望在过于严肃的团体操中加入一些文艺因素,但发现二者在很长时间里都显得格格不入。表面上看,没有文艺界的人愿意参加团体操,《革命赞歌》中配乐和作曲力量加入更多是政府的意愿。“大部分搞文艺的认为团体操是‘下里巴人’,档次不够。”徐培文说,“这边刚刚起步的团体操,编导基本都是体育专业的,别说文艺人才了,就是体育人才也都缺乏团体操编导经验,都是半路出家。”

徐培文回忆说,到“五运会”的时候,大家都讨论把文化概念引入全运会开幕式,主办方就有过考虑,并且付诸了行动。但当时文艺和体育没有结合好,整合不到一起去。结果最后搞成了一场文艺、一场体育,中间完全没有内在联系,四不像。那么多次运动会,只有这次,开幕式表演没有名字。

“六运会”上还是想搞文体结合,徐培文去了半年,当时,广州市委宣传部拿出了一套文艺表演方案,编委会拿出了一套体育表演方案,等于两套班子同时进行。一开始文艺表演方案很受欢迎,体育方案受到冷落。第二次汇报,体育的进一步细化了,文艺的没有丝毫进展。到第三次汇报,体育方案已经很具体了,怎么进场、哪些队形、哪些动作,但文艺的还是原来的样子。到最后,文艺方案自然就被抛弃了,用的还是团体操表演的方案。

1993年“七运会”被普遍看作是一个转折。商业开始介入,“文艺就把团体操接过去了”。 团体操记忆颂歌