兜售反对的人

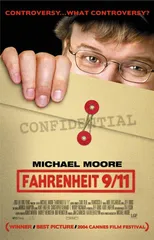

作者:于萍(困困) ( 《华氏911》 )

( 《华氏911》 )

老吉姆全名吉姆·凯纳菲克,Moorewatch.com的创始人,网站吸引了大批右翼知识分子,他们对代表工人阶级的左派纪录片导演、记者、政治斗士迈克·摩尔十分厌恶。站名中间是迈克·摩尔的滑稽画,页面广告是一本叫《迈克·摩尔是大肥蠢白人》的书。“守护天使”事件发生后,吉姆显得非常富贵不能淫,他在网站上声明:“这不能改变我对他的看法。他的电影是荒谬的、恶毒的、伪善的和欺诈的,败坏了纪录片的名声。我感谢他,但不妨碍依旧讨厌他电影的风格。”关于这种风格,吉姆此前总结过:撒点小谎,讲一半真话,用欺诈的剪辑技巧和饱含热情的花言巧语伪造成纪录片,所有电影的核心是:反对一切。

迈克·摩尔把老吉姆和他老婆的故事拍进了新电影《精神病人》(Sicko)里:一个受过教育有闲情逸致关心政治的小中产阶级,因为老婆的病不得不接受敌人的资助。电影里的其他例子比这还要悲惨:一个妈妈因为被急诊拒绝失去了自己的孩子;一个患肾癌的男人因为被多次拒绝配药而在最后时刻拒绝骨髓移植死了;一个被诊断为良性脑肿瘤的妇女因延误治疗死了……这些可怜的人共同成为迈克·摩尔的道具,以攻击美国残忍的医疗保障制度。胖导演还自费把10名因“9·11”抢救而伤残的工人送去古巴,他们得到了同志般的款待与治疗,与在美国的遭遇截然相反。迈克·摩尔说并不是有意选择古巴(像选择老吉姆一样),他的重点在于:一个加勒比海上的贫穷小国,不论意识形态如何,都能够救治所有的老百姓;可世界上最富有的国家却不能。像看他之前的《华氏911》一样,精心选择的事实与结论,还挺可信的。但因为病人隐私保护制度,电影里没有一个相关医生出来说话。也像《华氏911》一样,《精神病人》在刚结束的戛纳备受推崇。

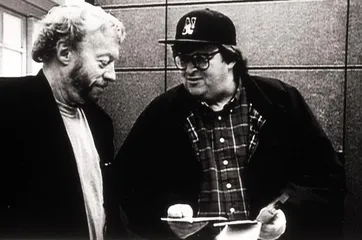

天生就是个政治家,而非艺术家。迈克·摩尔18岁就入选戴维斯中学的校董会,成为有史以来最年轻的成员。20岁出头又跑到加州办一本激进杂志——《琼斯妈妈》,被解聘后起诉杂志社,得到了200万美元赔偿金,以此开始了电影生涯。人们常说艺术家的处女作都有点自传的性质,1989年他的第一部电影《罗杰与我》是这样拉开序幕的:一群小孩在嬉戏,有一个是摩尔,话外音说:“从小我的父母就发现我有点不对劲。”镜头变为他坐在一个蛋糕前,上面插着一根蜡烛。“我妈妈没在我1岁生日时露面,我爸爸企图说服我吃下整个蛋糕。从此我明白了,生活将会有更多残忍的事。”1分钟之后,就发现迈克·摩尔果然不是艺术家。电影的重点转为抨击通用汽车公司了,他家乡大部分人都在这个公司工作过,他不是赞美通用的供养,而是谴责它桎梏了人们的思想,抛弃了年迈的工人。

虽然体重严重超标,迈克·摩尔非常善于把自己打扮成个渺小的人:永远穿着宽大的夹克,戴棒球帽,爱吃垃圾食品,每一部电影都向家乡的劳苦大众致敬。他将自己定位为无产阶级代言人,对一切当权派心怀愤怒,他攻击国际劳工输入,枪械管理制度,医疗保障体系,美国总统布什;他用电影使他们显得滑稽,用搞笑抵抗沮丧,他甚至大声宣布:“在我们时代的意识领域内进行一场革命!”可一些纪录片里没有的事实,使他像个狡猾的兜售反对的人。他不是工人阶级出身,他的父母能供养3个孩子上大学;他怎么就左派了,他与清教徒主旋律艺术家梅尔·吉布森是铁哥儿们;他还得到了奥斯卡的垂青,与评委会成员们一起,过着皇室一般的生活,却假装像切·格瓦拉一样思考。迈克·摩尔领袖般的疾呼引自诺曼·梅勒。恰好这位作家自称左翼保守派,又说过:“在经验与想象之间并无明显的界限。”这好像为迈克·摩尔“伪装叙述”的纪录片风格提供了理论依据。他们总被相提并论。我想引用作家既是历史又是小说的著作《夜幕下的大军》最后一段:

“她就是美国。昔日她曾美貌无双。如今她却长满天花。她怀着身孕,无人知道她是否偷了汉子。她身陷地牢,四周是无形的墙。只见她不断地憔悴下去。现在,可怕的分娩期到了。……可是会生产出什么来呢?是世界上迄今为止最可怕的极权主义政权吗?或者她,能够产下一个属于新世界的婴儿,一个智勇双全、既刚强又多情的孩子来?快去开锁吧。上帝正在枷锁下痉挛着。快去开锁吧,把我们从灾祸中拯救出来。我们必然会走向那神秘的世界——不管是勇气,死亡,还是爱情的幻想,都将会把我们引向那儿,在那儿安睡。”

( 《大家伙》 )

( 《大家伙》 )

不知道是文字比影像更有力量,还是作家有着某种诚意,而电影导演仅仅为了反对而反对。迈克·摩尔的电影像个玩笑:他的国家真是荒谬的国家;诺曼·梅勒的描述却使人感觉,他的国家就像我的国家。

( 《罗杰与我》 )

( 《罗杰与我》 )

资料:

( 《科伦拜恩的保龄》 )

( 《科伦拜恩的保龄》 )

迈克·摩尔已经反对过

通用汽车公司

( 《华氏911》 )

( 《华氏911》 )

GM不得不自认倒霉,与迈克·摩尔共享一个出生地:美国密歇根州的弗林特。他拍的第一部电影《罗杰与我》近水楼台地拿通用汽车公司开刀。标题中的罗杰指的是当时通用公司总裁罗杰·史密斯,他荣幸地成为迈克·摩尔的第一个攻击目标。

国际劳工输入

( 迈克·摩尔 )

( 迈克·摩尔 )

1997年拍摄的《大家伙》认为,从1991年开始,美国的跨国公司利润平均增长了250%,可美国工人的工资一点都没涨,原因是外国劳工太多了。电影最后的片段是迈克·摩尔与耐克总裁菲尔·耐特的针锋相对:迈克·摩尔要求总裁去印尼看看当地劳工的生存状态,提议撤回500个职位留给美国人;总裁冷酷地拒绝了。

枪械管理制度

2002年的《科伦拜恩的保龄》从科伦拜恩校园枪击案入手,质疑美国的枪械管理制度。有人必须把枪放到枕头下才能入睡,有人为了自我保护先发制人;有人因为枪感到不安全,有人因为没枪感到不安全。有讽刺意味的是,迈克·摩尔不仅有枪,还枪法不赖,曾经获得过“美国来复枪协会”授予的“神枪手”称号。电影得了当年奥斯卡最佳纪录片奖。

美国总统布什

布什上台后,迈克·摩尔几乎每一个作品都影射了这位总统,最出名的自然是《华氏911》。像你看到的那样,布什和本·拉登家族秘密勾结,像迈克·摩尔说的那样:“根本没什么恐怖主义。”

医疗保障制度

新片《精神病人》告诉我们,当个美国人很可怜的:断了食指能给公费医疗,断了中指就不行。电影将10名因“9·11”抢救而伤残的工人送去古巴接受治疗,这一细节让迈克·摩尔以违反“贸易禁运政策”为名被政府调查。