巴登夏日

作者:苌苌

( 中文版《巴登夏日》 )

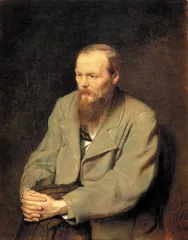

巴登巴登是位于德国西北部的一个温泉小镇。小城依山傍水,温泉不仅数量多,而且非常好,被公认是世界上最好的温泉之一。从19世纪开始,巴登巴登就成为欧洲的消夏之都,所有大人物都喜欢夏天在此小住几日,其中也包括俄罗斯作家陀思妥耶夫斯基。巴登巴登的赌博业十分发达,当地有被玛琳·黛德丽称为“世界最美的赌场”。陀思妥耶夫斯基每次来,都要在世界最美的赌场输得一塌糊涂。但他以此为素材写的小说《赌徒》,成了传世名作。

1867年,陀思妥耶夫斯基第二次来,带着他的新婚妻子安娜,安娜最早是陀思妥耶夫斯基的速记员,第一天给他工作,俩人就被对方深深吸引。在巴登巴登时的晚上,陀思妥耶夫斯基坐在桌前写他自己的东西,安娜就写她的日记,她用的是速记形式,以为她的日记不会有人看懂,记录了很多丈夫的真性情和他们生活中琐碎的口角与温情。

上世纪70年代的莫斯科,有个特别崇拜陀思妥耶夫斯基的人叫茨普金,他阅读过几乎所有关于陀氏的生平书籍——得以保留下来的陀氏作品,后人编写的文章,以及他妻子整理出来的日记和回忆录等。看过所有,他最喜欢的还是安娜的日记。安娜的日记有两个版本,一个是中年的安娜改写的自己日记,删掉了性情部分,粉饰了很多内容,和她撰写的回忆录一样,不可避免地走上了神化陀思妥耶夫斯基的道路。另一个版本,是有个叫波什曼斯卡娅的陀氏研究者,特意去学习了速记教程,研究了安娜的字体,经过和已出版的日记仔细对校,把她的原版日记整理了出来。茨普金喜欢的自然是后一种。相比“日记”,“回忆录”就是陀思妥耶夫斯基的故事集,而日记中的陀思妥耶夫斯基仅仅是个主人公,是年轻妻子眼中普通而重要的丈夫。

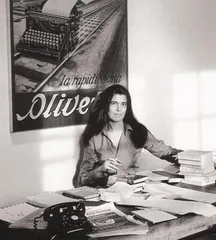

1977年,列昂尼德·茨普金以安娜的日记为素材,开始创作小说《巴登夏日》的时候,他的境遇非常糟糕,以为小说不会发表,就写得特别恣意。80年代,小说辗转在西方出版,又过了很长时间,苏珊·桑塔格在伦敦街头的地摊上发现了它,即惊为天人。一直以来,桑塔格在国际文学交流中扮演着俄罗斯文学大使的角色,她觉得这本小说仅仅被出版,被称为杰出是不够的,还应该确立它在文学史上的地位。她热情洋溢地为小说写了洋洋洒洒的序,所谓热情洋溢,不是指措辞,而是在苏珊·桑塔格留下的诸多文学评论中,不曾见她如此大篇幅谦虚地记录一个作家的生平。

曾有人说,一个作家的生平资料有着跟其作品一样伟大的意义。这话放在列昂尼德·茨普金身上过犹不及。1929年,列昂尼德·茨普金生于明斯克的一个犹太人家庭,父母均为医生,在他成长的年代,就是看着家中亲戚不断因为血统问题被迫害致死中长大的。他的父亲以莫须有的罪名被投进监狱,跳楼自杀未果,摔断了脊柱。茨普金从小喜欢文艺,长大后成为病理学专家,业余时间创作诗歌和小说。在整个上世纪70年代,他笔耕不辍,创作了一批题材多样、内容深刻的小说。但他没有把稿子寄给出版商,也不希望自己的作品以地下的形式流传,他害怕被找麻烦,害怕丢了饭碗。“写作而没有发表的希望,这其中是一种什么样的文学信念在支撑他呢?”桑塔格自言自语地问道。想必有一部分原因和那单调而机械的生活环境有关,包括波什曼斯卡娅这样的人,俄罗斯冬夜漫漫,还好有文学。

( 英文版《巴登夏日》

)

( 英文版《巴登夏日》

)

1977年,茨普金的儿子和儿媳决定申请去美国的签证,在他们申请前,茨普金的妻子辞去了在国家部门的工作,以免使签证官对他们产生偏见。茨普金的儿子一家去了美国,消息传到了茨普金在骨髓灰质炎和病毒性脑炎研究所的领导那里,报复就接踵而来。50年代,茨普金就在苏联的“反犹清洗”中遭遇过不公平的对待,这回他们似乎找到了更“正义”的理由,茨普金立刻被降为初级研究员,相当于20多年前他的起始级别,而这中间他都拿了博士学位。薪水——现在是他们夫妇的唯一收入——降了75%。没有同事愿意和“不受欢迎的人”有牵连,另谋生路也不可能,他申请任何工作都必须声明儿子已经移民美国。他们夫妇申请出境签证,但总是被拒签,《巴登夏日》基本上就是在这样一个阶段创作完成的。1982年春天,一名美国记者帮他把手稿给了一份纽约发行的俄罗斯报纸,报纸很快开始连载,刚发了一期,就传来了茨普金突发心脏病去世的消息。

《巴登夏日》是怎样一部作品呢?从开篇起,小说采用了双重叙事手法。时间是冬天,叙述者在开往圣彼得堡的火车上,翻开了安娜的《日记》。于是时间转到1867年的春天,新婚燕尔的陀思妥耶夫斯基夫妇正在离开圣彼得堡去往中欧的路上,在德国田园诗般的景色中旅行。两个部分交叠叙述。时而在“我”所乘坐的火车上,沿途都是苏联荒凉的景象,时而转到浪迹天涯的陀思妥耶夫斯基夫妇身上,这转换就发生在同一行字中:“两列火车遥相呼应地停在站台两边,远处无尽的黑暗里浮着一片白茫茫的雾气,若隐若现的灯光下零星散落着一些低矮的小房——陀思妥耶夫斯基流放一结束,就带着第一任妻子在这里出现。”

( 从19世纪开始,巴登巴登就成为欧洲的消夏之都 )

( 从19世纪开始,巴登巴登就成为欧洲的消夏之都 )

按照桑塔格的说法,“茨普金在去圣彼得堡的路上,也在陀氏夫妇的灵魂和躯体中穿行”。整个小说就是由几个超长的段落构成。茨普金的意识流流到“我”的回忆,构成小说的第三层时空,对陀氏的作品夹叙夹议,引用的陀氏小说是第四层时空。茨普金的叙述语气完全不像在写自己崇拜的一位偶像,小说中没有作家陀思妥耶夫斯基,只有主人公陀思妥耶夫斯基,他脾气暴躁、乖戾、嗜赌、囊中羞涩,和侍者为一厘一毫争得脸红脖粗,德国人不太喜欢他,或者直说吧,德国人根本就不喜欢俄国人,连服务员都怠慢他们。他把气撒在安娜身上,俩人的情感真实且跌宕。

一切是虚构的,一切又不是虚构的。在苏联漫长的夜里,茨普金沉浸在自己的幻象里自得其乐。小说不带一点幽怨气,还很诗意,反而加重人心中的痛。一个英国评论家用一个独一无二的词形容它——“幻想现实主义”。这让人想起电影《巴西》,这名字来自一首同名老歌,1939年的时候在巴西很流行,后来传到美国。电影和那个叫巴西的国家没什么关系,讲的是20世纪的世界某处。夸张的极权统治下,个人意志在巨大的漩涡中显得非常无助。男主人公的遭遇让人想起茨普金。结尾他被送上死刑椅,他的同志们从天而降,带着他冲破牢笼,他终于可以开着卡车和心爱的女人去旅行。然后镜头拉回来,还是在行刑室,他眼睛里神采消失,笑容已凝固在脸上。终究是一场梦幻,现实依旧是残酷的。而那首叫《巴西》的歌,在好人接头儿的时候、女主人公出场的时候,就会响起来:“巴登的6月里,心儿欢畅,我们站在琥珀色的月光下,轻声低语:‘那一天就快来到’,我们亲吻相拥在一起。明天,又会是新的一天,可清晨时分我已走远,还有好多事来不及讲。”

( 苏珊·桑塔格 )

( 苏珊·桑塔格 )

( 陀思妥耶夫斯基 ) 巴登夏日

( 陀思妥耶夫斯基 ) 巴登夏日