玻璃收藏

作者:曾焱 在中国收藏家眼里,玻璃不入流,形制再美也未成过门类。玻璃工艺12世纪即从西亚传入元朝,也作为新鲜玩意在王公贵族手中一度物以稀为贵,但这种材质在中国却始终不能进入士大夫们的收藏行列。比如说鼻烟壶,在西方本是玻璃彩绘,1582年意大利传教士利玛窦将它传入中国,博得士大夫们青睐后,材质到底被本土化了。如今在拍卖市场上高价成交的鼻烟壶精品,或玉或瓷或象牙制,玻璃的实在少见。但在西方,玻璃制品也是收藏的一个传统门类,就像瓷器于中国:有观赏器皿,也有日常餐具,既见贵重,又藏者众多。5月15日,克里斯蒂拍卖行在荷兰阿姆斯特丹举办了一个“欧洲玻璃工艺”专场,全部拍品分别来自荷兰和德国两个古老的玻璃收藏家族。他们的收藏从19世纪中期开始,历经三代,专家认为这批藏品颇能代表19世纪后期的欧洲玻璃制造风格。

在中国收藏家眼里,玻璃不入流,形制再美也未成过门类。玻璃工艺12世纪即从西亚传入元朝,也作为新鲜玩意在王公贵族手中一度物以稀为贵,但这种材质在中国却始终不能进入士大夫们的收藏行列。比如说鼻烟壶,在西方本是玻璃彩绘,1582年意大利传教士利玛窦将它传入中国,博得士大夫们青睐后,材质到底被本土化了。如今在拍卖市场上高价成交的鼻烟壶精品,或玉或瓷或象牙制,玻璃的实在少见。但在西方,玻璃制品也是收藏的一个传统门类,就像瓷器于中国:有观赏器皿,也有日常餐具,既见贵重,又藏者众多。5月15日,克里斯蒂拍卖行在荷兰阿姆斯特丹举办了一个“欧洲玻璃工艺”专场,全部拍品分别来自荷兰和德国两个古老的玻璃收藏家族。他们的收藏从19世纪中期开始,历经三代,专家认为这批藏品颇能代表19世纪后期的欧洲玻璃制造风格。

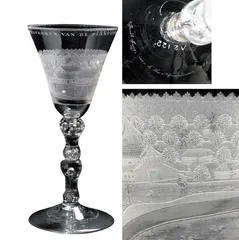

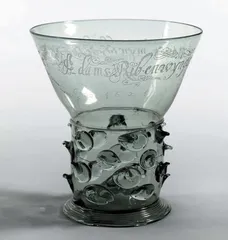

玻璃藏品的市场价值在最高位上无法和瓷器相比,没有过千万天价。不过同时代的制品,玻璃在欧洲的估价和瓷器差距不大。拍卖会上一件18世纪威尼斯产的玻璃高脚酒杯,估价2万~3万欧元。判断一件玻璃器皿的收藏价值,也和其他古董一致:年份,产地,品相。年份越老的越值钱。当然也并非完全如此,有时候得和产地互动:在欧洲,各国玻璃制造业的高峰期不同,此长彼消,比如同是17世纪制造的玻璃酒杯,威尼斯的肯定比捷克的贵重;如果同是18世纪后期的制品,恐怕就要相反了——藏家必须了解玻璃制造工艺的历史。

玻璃藏品的市场价值在最高位上无法和瓷器相比,没有过千万天价。不过同时代的制品,玻璃在欧洲的估价和瓷器差距不大。拍卖会上一件18世纪威尼斯产的玻璃高脚酒杯,估价2万~3万欧元。判断一件玻璃器皿的收藏价值,也和其他古董一致:年份,产地,品相。年份越老的越值钱。当然也并非完全如此,有时候得和产地互动:在欧洲,各国玻璃制造业的高峰期不同,此长彼消,比如同是17世纪制造的玻璃酒杯,威尼斯的肯定比捷克的贵重;如果同是18世纪后期的制品,恐怕就要相反了——藏家必须了解玻璃制造工艺的历史。

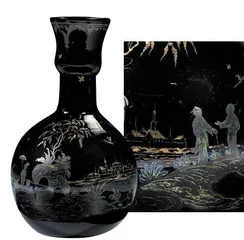

玻璃制造工艺源于何时何地,没有特别确切的记载,不过基本可以断定是在西亚一带:埃及或美索不达米亚。有记载,考古学家发现的第一本玻璃制造手册大约在公元前650年,刻印在亚述石板上。发明玻璃吹制术的是叙利亚工匠无疑,时间为公元初,距离现在2000年左右,然后这种工艺由四处征战的罗马人传播到整个西欧。13世纪前后是世界玻璃制造业重心转移的分界线:蒙古人西征,导致玻璃制造业在伊斯兰世界和俄罗斯地区急剧衰落。叙利亚玻璃陷入灭绝,罗马、威尼斯兴起,尤其是威尼斯,因为意大利将玻璃工匠强行迁移到穆尼诺岛上,这里的工艺和买卖都极昌盛,引领欧洲玻璃手工好几个世纪。拉丝、冰花都是威尼斯工匠的创造。直到18世纪末期,捷克的波西米亚玻璃才位居威尼斯之上,但这时候已经没有谁能像从前那样长久保持优势了,波西米亚玻璃到19世纪初就势衰了,英国、法国、荷兰、比利时等国各自有了独特的新技术。19世纪中期,英国和法国的玻璃制造流行“彼得麦式样”,这种五颜六色的装潢风格当时在欧洲很时髦。19世纪末到20世纪初,艺术玻璃在法国得到不断改进:先是用化学腐蚀方法在玻璃上做成了浮雕图案,随后又有了单色玻璃撒金箔的工艺。20世纪拉利克艺术玻璃风行全球,创始人是法国人雷内·拉利克(Rene Lalique)。1925年,拉利克完成他最负盛名的一种乳白玻璃,分透明和磨砂两种,他在烧制过程中溶入锑、砷以及钴,出来后有特殊的色效,远看近看,顺光逆光,颜色会在乳白、暗蓝和鲜红之间变幻。如今商店里售卖的都是拉利克后人的工艺品。他本人在20世纪上半期烧制的第一代拉利克只有拍卖会上见得到,价格数百、上万欧元不等。

收藏者熟知各个国家玻璃工艺的不同风格。意大利、法国的传统玻璃制品有美好华丽的手艺和对细节的重视,捷克波西米亚玻璃的最大特点在几何造型,比利时套色车刻玻璃线条简练、色度适中。西班牙玻璃业兴起晚于邻近的意大利、法国,名气没有那么大,但塞哥维亚的Granja、马德里的Cadalso以及巴塞罗那的Mataro,这几个产地的制品在收藏家们眼中也是上品。■

收藏者熟知各个国家玻璃工艺的不同风格。意大利、法国的传统玻璃制品有美好华丽的手艺和对细节的重视,捷克波西米亚玻璃的最大特点在几何造型,比利时套色车刻玻璃线条简练、色度适中。西班牙玻璃业兴起晚于邻近的意大利、法国,名气没有那么大,但塞哥维亚的Granja、马德里的Cadalso以及巴塞罗那的Mataro,这几个产地的制品在收藏家们眼中也是上品。■

又见《万山红遍》

又见《万山红遍》

李可染的一幅《万山红遍》5月底将在香港拍卖,估价达到4000万港元。李可染喜欢将一个意境、构图反复画,直到满意为止。有人考证过,1962至1964年画家以毛泽东《沁园春·长沙》中的名句“万山红遍,层林尽染”为主题一共创作过7幅水墨,尺寸、章法和景观各有差别,其中有几幅在内地拍卖市场上出现过。1999年中国嘉德以407万元人民币拍出一幅《万山红遍》,创造了当时画家个人作品拍卖的最高价位,也创造了中国画单平方尺最高价位。2000年荣宝拍卖公司又以501.6万元人民币拍出一幅《万山红遍》。从香港此次拍卖提供的图片看,这幅《万山红遍》题款在右上角。据资料,李可染7幅《万山红遍》中,题款右上角的只有3幅,1962年所作经嘉德拍卖藏于海外,1963年所作现收藏在中国美术馆,1964年那幅藏于李可染家中。■

《格尔尼卡》要不要“搬家”?

《格尔尼卡》要不要“搬家”?

多数人是从毕加索的巨幅名画《格尔尼卡》知道1937年西班牙格尔尼卡大轰炸的。2007年4月26日是这一历史事件的70周年纪念日,格尔尼卡的一批历史学家要求让这幅世界名画回归格尔尼卡,认为这样更有历史纪念意义。收藏这幅画的马德里普拉多美术馆坚决反对,他们认为巨幅画作在转移的过程中很有可能遭到损坏,加上格尔尼卡属于巴斯克自治地区,它和西班牙政府之间的微妙关系让名画归属附着了政治因素。1937年毕加索画这幅作品本来就是受西班牙共和国政府委托,陈列于巴黎国际博览会的西班牙馆。从美术馆功能的角度,还是收藏于马德里普拉多比较合理,更多的观众可以共享名作。■ 格尔尼卡收藏玻璃收藏《万山红遍》