金斯利·艾米斯其人

作者:三联生活周刊(文 / 小贝)

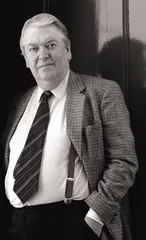

( 金斯利·艾米斯与《幸运的吉姆》 )

( 金斯利·艾米斯与《幸运的吉姆》 )

《卫报》的文章说,菲利普·拉金去世时他的很多读者都自认为很了解他,但拉金又被称为隐士,他虽然也对文学、政治和人生发表看法,但跟现实保持着距离,更多是在心中跟自己争论。他的朋友金斯利·艾米斯(Kingsley Amis)则不仅希望人们了解他的文学成就,也了解他本人。他给报纸写文章,每一次推出新作都接受采访,参加公开争论(比如教育问题),写了自传。

李德在他所著艾米斯传记中又进一步揭示他如何在小说中表现自己、自我反省。《幸运的吉姆》是他跟拉金的友谊的产物,《爱你这样的姑娘》和《露水情》表现了他对沉迷女色的忧虑,《我喜欢在这儿办》表现了对旅行的渴望,《翘辫子》(Ending Up)表现了对年老的恐惧,《杰依克的东西》记述找人治疗性能力下降的经历,《斯坦利和女人》表现了第二次婚姻失败引起的对女性的厌恶。

扎迦利·李德这本书有近900页,被认为内容详尽,不留情面又不失忠厚,唯一的缺点就是太长了,看完它要花的时间都能看完艾米斯最好的三部著作——《幸运的吉姆》、《爱你这样的姑娘》和《老混账》,再加上他跟拉斯金的通信集。

李德认为金斯利·艾米斯是“20世纪下半叶最杰出的喜剧作家,称雄文坛多年”。接着他概括了他所著艾米斯传记的六个主题:童年经历的影响,他性格和作品中的攻击性,他的高产,他对写作作为技艺和职业的认识,他对雅俗之分的敌视和他终其一生的自私自利。

艾米斯1922年出生于一个小职员家庭,1941年在牛津跟拉斯金是同学,艾米斯模仿别人的能力让拉斯金为之倾倒,他们都喜欢美国爵士乐。后来他们成了旧式英国好友:多年互不谋面,但热切地互相通信,跟自己的熟人聊天时说对方的坏话,但又明白如果自己真有什么最好的朋友的话,非对方莫属。

33岁时艾米斯出版了他的成名作《幸运的吉姆》。鄙视媚雅是该书的基本观点:不要装作喜欢你其实不喜欢的东西,没好气时不要假装和气,只是想满足肉欲时不要假装爱对方。《纽约客》的戈普尼克说这很容易矫枉过正,迈向低级趣味,倒洗澡水连孩子一起倒掉。“大脑里内置了一个扯谈侦测器是好事,但是倘若它把大脑中别的东西都挤了出去就不妙了,此即所谓目光短浅,凡有气魄者、深奥者、异己者皆被并入媚雅之列。做作和进取乃一体两面,反对做作很容易沦为苟安于偏狭,实则自大与你不远,正是你的写照。”

读者会赞同艾米斯的很多观点:蔑视大学课堂里的胡说八道,伦敦文学界的奸诈和敌意,愚蠢的政治正确,但艾米斯在推崇流行文化、躲避高雅文化时屡屡自相矛盾。比如他既拥抱流行文化,又反对大学扩招。他同列维纳斯一样认为,就读语言文学系是需要一定的能力的,他认为学生要有堪比蒲柏和约翰·德莱顿的语言能力,又认为研究他们的诗是浪费时间。

李德详细记述了艾米斯的风流韵事。喜利·巴德韦17岁时就嫁给了艾米斯。一次他躺在外国海滩上晒太阳时,喜利·巴德韦在他的裸背上用口红写上了“一个胖英国佬,无所不操”。喜利忍受了他15年,认识到他的人生信条就是“能走的,就上了她;不能走的,就喝了它”。艾米斯的放荡导致喜利的出墙。那么多异性的投怀送抱致使他鄙视女性,他的思维是,我自己并不出色,但仍有那么多女人朝我涌来,那一定是因为她们本来都很愚蠢。他的经历证明,好沾花惹草的人骨子里瞧不起女人。

但艾米斯又离不开女人的照顾,童年时他就会因为恐惧而失声尖叫。喜利就要生第三个孩子的时候,他不敢自己去打电话叫接生婆,要儿子马丁陪他一起去,那时马丁只有4岁大。他不敢乘坐空荡荡的地铁,要挑交通高峰时去他的佳里克俱乐部。

希钦斯为他辩护说:“帝国主义者、种族主义者、法西斯、男性至上主义者是不可能得到两位英国女权文学评论家珍妮特和罗西·波伊科特的敬佩和哀悼的。一个非常自私的人也不会得到众多家人和前情人的原谅。因此艾米斯绝不是一个不愿与人交往的人,而是一个寂寞、胆小、需要别人关心的人,只是他不愿承认罢了。”