一个研究型股民的15年

作者:王家耀

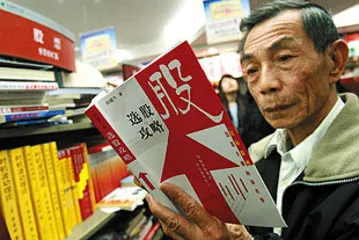

( 今年春节期间,股市和基金投资 的图书非常热销。图为在书店选 购投资理财类图书的读者 )

15年前的入市

开始炒股时,没想到会做到今天这个样子,但有一点是当时就想到的,那就是这是个有前途的行业。要想短时间内积聚大量财富,改善家庭生活,只有通过资本市场。

如今的尚雷,一部分资金放在香港股市,一小部分放在沪深股市,更多的资金用在风险投资方面。股民之外,尚雷的另一个身份是投资公司的分析师。15年前,尚雷的专业和资本毫无关联。尚雷的第一份工作是在上海一家医院做检验员,那是1991年,家里人对这份工作都很满意。尚雷解释说,1986年,高中毕业时候,班里大部分同学志愿都报了医学。当时大家都觉得医生是个很好的职业,而且家里有个人做医生,亲戚朋友看病都方便。加上尚雷数理化成绩相当好,他很自然地进了上海一家大学学生物工程。但尚雷并不喜欢这个专业,用他自己的话说,大学里专业课学得也不好。

在医院里,尚雷在检验科生化实验室,每月收入200多元,那是那个年代上海大学毕业生的大众化收入。对于谈了女朋友的尚雷,显然不够。坐一次出租车,短途都要10元,稍微远一点的地方,都要三四十元,那时候就怕堵车,一堵车心跳就加速。

相比于尚雷的大学同学,他的许多高中同学日子过得显然宽松多了。尚雷的高中同学老沈当时在一家香港人开的投资公司做投资顾问,那时候外汇市场还没有放开,投资公司主要业务就是英镑、美元,大多数工作都是晚上盯着汇率,白天在家睡觉。天生对数字敏感的尚雷显然对汇率更感兴趣,白天下了班,他经常过来找老沈玩,很快就对投资公司的工作有了一定了解。那时候老沈月收入3000多元,一个月赶得上尚雷一年的收入。实际上,老沈大学刚毕业时,在一家工厂上班,月收入也只有200多元。

( 号称“金融天才”的乔治·索罗斯 )

( 号称“金融天才”的乔治·索罗斯 )

一方面是不喜欢医院的工作,另一方面确实是物质利益的诱惑。就这样,尚雷决定辞去医院的工作。尚雷说服了父母。一个现实的例子是,尚雷的一个亲戚已经在股市赚了几十万元。那个时候股市兴起不久,即使老沈这样的投资顾问,也坦言并没有什么专业知识,甚至可以说是一窍不通。但是25岁的年龄,血气方刚,觉得什么东西都难不倒。

辞职后,尚雷做了很短时间的外贸生意,积攒了几万元现金,开始进股市。那个时候,可供选择的股票只有二三十只,而且全是上海本地股。尚雷花1万元购买了1000股金桥地产,选择金桥地产,尚雷并没有经过很多分析,一个浅显的理由是,浦东面临大开发,金桥地产和浦东关系紧密,这只股票应该会有前景。一周后,金桥地产翻了一倍,从10元涨到了20元,尚雷马上全部抛出。这样一周,他赚到了1万元。多年后,回忆第一笔投资,让尚雷记忆深刻的是这次投资成功给他的信心——一个没有任何专业知识和股市经验的外行,短时间内,原来也可以迅速积累财富。

从炒股到风险投资

尚雷刚入道,正赶上1992、1993年,许多公司纷纷开始发行股票。那时候上海、深圳很少一部分股民开始炒认购证,绝大部分股民还呆在二级市场。很多后来叱咤风云的企业,比如“青啤”、“哈药”等都是那时候准备上市。认购证都是在公司所在地发行,尚雷的目光开始由上海转向全国。认购证的供求紧缺,尚雷整天看报纸,看到哪里有公司将要上市,就跑去买认购证。尚雷的第一笔资金正是这时候积攒起来的。

1992年,柳州工程准备上市,当时柳州正在搞一个全国性的汽车配件会,机票、火车票相当紧张,很多人因为没票去不了。尚雷从上海出发坐了两天三夜的火车,到了柳州,以每股6元钱的价格买了3万股认购证,柳州工程一上市,价格就是20元。每股尚雷净赚14元,他的资产一下子从几万元变成了几十万元。那两年,与尚雷类似的很多股民财富增值相当快。

但购买认购证风险相当大,尚雷依靠认购证淘到了第一桶金,但这第一桶金很快又因为认购证输得精光。1994年初,海南一家企业发行全国最后一个认购证,有了此前两年经验,尚雷将积攒的150万元全部购买了认购证,每股3元。那时候沪指在600多点,深指在300多点,股市处于低迷期,这家企业想等股市好转再上市,没想到股市一路下跌。很快深指跌到100点,这时中央开始清理股市,企业匆忙上市,一上市就跌破发行价,很快跌到1元。150万元最后只剩了10万元,这是尚雷入股市输得最惨的一次。投入的150万元,有5万元是母亲和舅舅的。尚雷从剩下的10万元中拿出5万元还给了母亲和舅舅。由于要结婚没房子,他又拿出1万元租了一套房子,这样只剩了4万元。

炒了3年多股票,最终财富又回到了原点。1995年,尚雷离开了股票,开始进期货市场,将2万元投入期货市场。按照尚雷的说法,当时期货市场机会很多,两万元可以很轻易在短时间内升值到几十万元,但有了海南事件的教训,他不再轻易加仓。没多久又赚了一笔钱。这时候,尚雷人生的第二次机会开始出现。国内有90家股份制试点改革企业,早就确定要上市,但由于历史原因一直没上市。这时候要上市。经过一番选择,尚雷在其中两只股票上投入了30万元,这两只股票给尚雷带来了几十倍的回报。1997年,尚雷的资金超过了1000万元。

如果说之前,所有投资相对盲目,靠的更多是机会和运气。1997年后,尚雷开始研究股票了。按照尚雷自己的说法,之前只要是股票上市,看看差不多,就炒。但经过6年股市沉浮,早年的数学天赋开始有了用武之地,他开始分析行业和企业,对一个行业的发展趋势、世界形势、企业年报及各种关于企业的信息进行综合分析。年报之类的数字毕竟是纸上的东西,他开始通过各种关系,进入企业。通俗地说,就是找到企业内部人员,聊天,确切地知道一个企业的真实运作。此后,通过B股、H股的炒作,尚雷的资金再次增值几十倍。

在外人看来,好像很轻松地就赚到了几千万元。但实际上,这中间经历了很多痛苦,只是很多时候是心理上的磨难,很难对外人讲。在尚雷和老沈看来,最痛苦时候,不是股票大跌,而是选择。同时有几只股票摆在你面前,都有升值潜力但资金不足,怎么选。有时候甚至需要卖掉仍有很好前景的股票,筹足资金,去购买更有升值潜力的股票。这都需要眼光,需要抉择的果敢。

炒到这个程度,可以说股票的涨跌对现实的物质生活并没有影响。即使某一天输掉几百万,都不会降低生活质量。但就像是一场几十个人参加的比赛,他一定要跑前三名,跑到后面,虽然没什么损失,但就觉得没什么意义。老沈举例说,从小学三年级到六年级,尚雷的数学成绩一直保持长宁区第一名,到初中大多数时候也是这个状态。这得益于良好的家教,尚雷的父母都是力学教师,晚上父母在家备课,尚雷没事就演算数学题。但到了高中,有一个人超越了尚雷,尚雷的数学成绩只能是第二名,这样,不久他就对数学失去了兴趣。这些早年的性格后来在炒股中全部体现出来了。

老沈自嘲他的炒股完全是粗线条的,大多数都是长线投资,也会分析股票,但不会花很多时间做案头。一旦选了股票,剩下的大多数时间都是打高尔夫球,或者度假。尚雷则完全不同,他每天都要看行业资料、公司资料,根本没空闲时间。圈子里炒股的朋友,空闲时间很多,大多数都是周一到周五空闲,周末陪孩子。只有尚雷周一到周日,忙得团团转。

在股票市场沉浮多年后,尚雷转向了风险投资,这个40岁的中年人早年为了全心全意炒股放弃了要孩子的机会,等到了中年事业有成的时候,又发现错过了最佳的机会。总是喜欢投资新的行业,这逼得尚雷要做大量的调研。接受记者采访的那个周六,尚雷又奔赴杭州,考察一家企业。“确实太累了,或许等到45岁我就会退休。” 基金认购股票股市投资研究型股民风投