沿着偶然之线

作者:曾焱

( 《巴士底恋人》(1957年) )

55年前,纽约现代艺术博物馆(Moma)举办过一次法国摄影四人联展,策展人选择了卡蒂埃·布列松、罗伯特·杜瓦诺(Robert Doineau)、维利·罗尼(Willy Ronis)和伊齐(Izis)。这份带有学术意味的四人名单和摄影界通常所说的法国“人道主义摄影派”四位代表人物略有不同:在后面这份名单上,因拍摄夜巴黎成名的布拉塞(Brassai)替代了服务《巴黎竞赛画报》的立陶宛裔摄影家伊齐。维利·罗尼是两份名单上都没有争议的人选,在中国的知名度却不如其他几位,关于他的介绍也不太多。

在北京首都博物馆观看“维利·罗尼眼中的巴黎75年”展览时,摄影评论家鲍昆说,维利·罗尼其实是20世纪法国现实主义摄影师里最纯粹的一位,他的记录从来没有被巴黎城市生活之外的东西分散过,前后75年始终很坚定,他不追求冲击力,更希望通过摄影传达真正的社会关怀。鲍昆比较几位大师的风格,“巴黎一直是摄影家们炫技的场合,布列松、布拉塞都拍过无数的巴黎照片,但他们的巴黎绝没有像维利·罗尼这样的春光荡漾”。在他看来,布列松眼中的巴黎,大部分是他寻找“决定性瞬间”的艺术材料,布拉塞眼中的巴黎是黑暗中人性的消沉,而维利·罗尼,温暖、自信,却绝不张扬。法国策展人文内华女士和维利·罗尼很熟悉,曾经多次和他深谈,她说维利·罗尼认为75年来他没有一张作品违背过自己的表现初衷:记录普通人和他们的生活,“我在巴黎的漫步不是为了那些建筑……是那些人,大大小小的人”。正因为过于坚持,他曾经被圈子里的一些人排斥,20世纪70年代决定和职业摄影师职业拉开距离,他带妻子到南部普罗旺斯的村庄里生活了好几年,每周到当地大学讲授一次摄影课。巴黎摄影界一度淡忘了维利·罗尼,直到80年代后期,人们才再次关注这位大师的作品。2004年,他95岁,在巴黎市政府展厅举办了个人回顾展,巴黎人惊喜地发现他们找到了一个世纪的参与者和见证人。

维利·罗尼算第二代犹太移民。他父亲是乌克兰的敖德萨人,二十几岁到巴黎谋生,在照相馆做底片修整工。那个照相馆常给上流社会人士拍摄肖像,他父亲的技艺就是遮掩瑕疵,让这些人在照片上看起来更光鲜。为了养家,他父亲下班后还会在家里接活。维利·罗尼在多次接受采访时都提到,小时候家里住的公寓极小,连客厅也没有,而他一辈子记忆最深刻的场景是父亲疲惫的睡态。每天他被母亲从床上拉起来去吃早餐的时候,都会在餐厅看到父亲倒在桌子上、头枕着交叉的胳膊睡觉。因为通宵都在家里的修整台上工作,他只能抓紧时间在去照相馆上班之前睡几个小时。身为犹太移民,又从小生活在困窘的底层小资产阶级家庭,维利·罗尼因此对小人物的艰苦境遇很早就有意识,这也是为什么他说自己不太去巴黎的高尚社区拍摄,那不是他的爱好。15岁多的时候,他父亲已经自己经营一家社区人像照相馆,送了他一台相机。维利·罗尼那个时候痴迷音乐,想当作曲家,照相在他看来是乏味的工作。22岁那年他父亲病重,为了赚钱照顾家人,维利·罗尼被迫接管了照相馆。4年后父亲去世,他立刻将生意转让,并且确定世界上还存在另一种摄影,那种乐于在其中表达自己的摄影。

尽管同被归属在“人道主义摄影”派别,都以拍摄巴黎这座城市闻名,这样的生活经历日后自然就让维利·罗尼和布列松的视角有了细微却敏感的区分。布列松出身大资产阶级家庭,父亲是大纱厂厂主,如果没有迷上艺术,他本该是巴黎上层实业界的继承人。20世纪30年代是法国工人运动勃发的时期,维利·罗尼本能地认同了社会主义世界观,他觉得独立摄影师的工作可以作为证人,“作为同情进步思想的证人”。那时候法国知识分子和艺术家多以左派自居。维利·罗尼自己觉得,他一生最满意的照片就是1938年3月在雪铁龙公司罢工期间拍摄的那张女工会主义者罗丝·泽纳(Rose Zehner)。当时因为车间光线太弱,照片严重曝光不足,维利·罗尼没有对比度足够高的相纸印出这张照片,于是没有把它交给约稿的《关注》杂志发表。30年后,一个年轻出版商准备为他出版摄影集《沿着偶然之线》,维利·罗尼在挑选照片的时候发现了底片袋,里面就是这张他特别满意、当年却无法印出的片子。现在罗丝·泽纳演讲的这张照片成为他、也成为法国那个时代的标志性作品。

维利·罗尼从不拍名人,这也是他和布列松、布拉塞不同的地方。后两位都是年轻时混过艺术圈的人,对绘画、雕刻的热爱始终大过摄影。布拉塞从匈牙利到巴黎后,就住在艺术家聚居的一带,认识很多画家、雕塑家和美术评论人,他30年代的成名作《夜之巴黎》其实就是用镜头在写亨利·米勒似的小说,第二部影集《在我生活中的艺术家》则是为这些名人朋友做的记录,一共21位,拍摄集中在1932到1940年这几年,之后的20年里断断续续也拍过一些,里面有毕加索、马蒂斯、达利等人,这也帮他维持了在世界摄影界和艺术界的高知名度。布列松在“二战”后也拍过不少名流,除毕加索等人,还有作家、政治家。维利·罗尼这段时间却把兴趣放在了巴黎一个贫民居住的地方——贝尔维尔(Belleville):面包坊的快乐女工,小咖啡馆柜台前的男人,清晨巷道间的玻璃商人,广场上的老人和孩子,都是日常生活片断。他总是抓拍,自述平生唯一的摆拍照片是一个抱着法国长棍面包的小男孩,当时某家杂志订购一张这样的照片,他于是守在面包店前,看中这个小孩后,请他在门前走了好几遍终于拍下令人满意的片子。维利·罗尼的工作方式一般是在城市的某个角落闲逛,找到合适的位置后,就不动了,“像渔夫和猎人那样,等待”。他说这些照片并不仅仅为了记录而拍,也不光是为了回忆录作者拍的,其中大部分为我们生存环境的各种变化做着见证。他9万多张照片里面,战地摄影记者罗伯特·卡帕可能是唯一的名人。他是维利·罗尼最亲密的朋友,有次在拍摄现场相遇,两人抓起相机,互拍了一张精彩的肖像。在同行里,他还亲近伊齐、大卫·西摩,以及和他自己一样喜欢关注小人物的杜瓦诺。

( 《从特罗卡代罗望出去的埃菲 尔铁塔》(1966年) )

( 《从特罗卡代罗望出去的埃菲 尔铁塔》(1966年) )

有意思的是,几位人道主义派的摄影大师都差不多活了一个世纪。布拉塞在几个人里最年长,1899年出生,1984年去世,85岁。杜瓦诺82岁去世。布列松2004年病逝的时候95岁。维利·罗尼是唯一还健在的一位,今年97岁,住在巴黎20区,那里有他曾经最喜欢拍的美丽城故事。

( 《玻利瓦尔大街》(1950年) )

( 《玻利瓦尔大街》(1950年) )

( 《维兰街上的孩子》(1957年) )

( 《维兰街上的孩子》(1957年) )

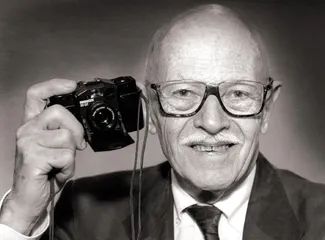

( 维利·罗尼

) 偶然巴黎布列松艺术沿着摄影

( 维利·罗尼

) 偶然巴黎布列松艺术沿着摄影