钢铁奇想

作者:三联生活周刊(文 / 小贝)

兰登书屋的创始人贝内特·瑟夫在回忆录中写道:“辛克莱尔·刘易斯在《吉迪恩·普兰尼什》出版时提出一种有趣的写作理论。他觉得他的写作在30年代不大振作,是因为他和多萝西·汤普森结婚后,听从了她的劝告,请专业打字员打他书稿的终稿。现在他后悔当初不该听她的劝,因为如果作家不是由他本人打出作品的清样——一边打字一边润色——他就会对作品丧失部分控制力。也许他说的有道理,因为福克纳和约翰·奥克拉都是自己打字的。”

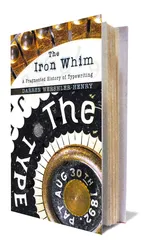

打字机刚诞生时可不是这样,那时很少有作家愿意亲自打字。加拿大作家达伦·威尔士-亨利在《钢铁奇想:打字机的历史》(The Iron Whim,标题借自“打字机:进入钢铁奇想的时代”)一书中说:“工业革命带来了大量的文书、账单和发票,既有的职员已经无力应付。女性开始成为劳动力。打字跟妇女职业化、独立自主紧密相连,但是另一方面,打字机被视为陌生、冰冷的机器,或者男性职员一种新的性玩具。最初出售打字机的公司卖打字机时会为之搭配一名女打字员,她是套件的一部分,这种颠倒的搭售导致女性宁愿做速记而非打字。起初人们认为使用打字机的人应该是笔记员,也就是秘书,别人口述她记录。”精明的促销者在打字机上印上花朵图案的贴纸,他们宣称外观上很像缝纫机的打字机是专为女性灵巧的手指而设计的。到1910年,81%的职业打字员都是女性。

卫道士们说这样发展下去会造成不良后果——女性会失去性特征,美国的家庭会分崩离析。他们的担心部分是正确的。伴随着其他的社会变迁,打字工作的出现确实降低了家庭对女性的束缚。至于让女性失去性特征,事实刚好相反。2003年,好莱坞根据陀思妥耶夫斯基的故事拍了一部电影《亚历克斯与爱玛》:1865年,陀思妥耶夫斯基的出版商逼迫他在一个月内完成《赌徒》,他只好雇了刚毕业的女速记员帮他一起写。后来他们不仅在截稿日期前写好了,还相爱了。英国作家芭芭拉·卡德兰723部小说中的大部分都是她躺在浴缸中口述的。“我很想雇一个男的,但我能在浴室里向一个男的口述么?”但小说家和速记员之间的故事往往都不是浪漫的,而是辛酸的。弥尔顿口述给他女儿,因为他中年失明;《战争与和平》的大部分都是托尔斯泰在摔断了胳膊之后口述给他小姨子的。20世纪前20年的流行小说和电影中占很多主角的都是性感的打字员。这并不奇怪,打字员的职位不但要求会打字,还要漂亮、有悟性、勤勉、忠实。

达伦注意到,虽然打字机已经死掉了,但它的幽灵仍在我们身边出没;虽然台式机和笔记本电脑已经占据了作家的书桌,打字机的图片仍然经常被用作书的封面和各种广告上。

达伦搜集了很多跟打字机有关的名人轶事。为了抵挡偏头痛和梅毒造成的视力下降,尼采买了一台打字机。亨利·詹姆斯也有一台打字机,和一位听他口述的女秘书。詹姆斯习惯了它的雷明顿牌打字机的声音,以至于当它被拿去修理时,他受不了代用的那一台发出的不同的声音。他去世多年之后,他的打字员说仍能听到他的口述。

( 《钢铁奇想:打字机的历史》 )

( 《钢铁奇想:打字机的历史》 )

凯鲁亚克打字时大量服用药物。他会买很多鼻用喷雾剂,打开之后吃掉里面用苯丙安浸泡过的纸。《纽约客》的文章说:“看到这儿你也别立刻就要去药店了,因为他们已经换了配方了。”

哲学史上有个著名的思想试验:一只猴子用很多时间能不能用打字机打出一句莎士比亚戏剧中的句子来?据说托马斯·曼的女儿贝佳斯曾经训练一只塞特种猎犬用它的鼻子打字。训练了差不多一年、用掉了很多生牛肉之后,它能打20个词。贝佳斯把这只狗打的手稿寄给了一位诗歌评论家,他回信说这只狗的作品跟巴西、苏格兰和德国的具体诗派很相近。

琼·阿克塞拉说:“用打字机打字跟用电脑写作有很大的差别。打出来的手稿记录了作者写作的艰苦。电脑就不同了,因为电脑写的东西可以很容易地、不留痕迹地删除、修改,定稿中看不出挣扎的证据,好像写下的就是最初所想的。但现在看一些文章,很明显地能感觉到作者做过段落调整,因为这样做很容易,复制粘贴一下就行了,无须动用剪刀。” 作家打字员钢铁打字机