张天福:“泰斗”和“茶人”之间

作者:王恺

( 2006年4月12日,张天福在福州展示他收藏的世界名茶 迟到被惩罚没茶喝,他奉行先来先喝的原则,“闻到香气,而不能喝上茶,那是最大的惩罚”。 )

茶的功劳

97岁的他看上去神清气爽,据说是喝茶和青年时代练武术的结果,他的日程安排异常紧张,以至于没有机动时间来做自己的事情,“每一个小时接待一批客人,每天至少有四五批”,写文章只能安排在夜间。坐在他家类似茶馆的小客厅里,每批如约而至的客人都能喝到他新得到的好茶。喝茶之前,是漫长的准备工作,烧水,选茶,准备茶具。试泡几种茶的时候,准备的茶具多达几套;而客人的数目,一定要在电话里说清楚,他是按照人数准备杯子的。客人来到10分钟前,就把一切准备好了,这是他多年来的习惯。

另一习惯是,客人来了,他一定穿戴整洁站在门旁接人,他的助手赖碧榕说:“无论是省政府官员,还是从乡下来的茶农,他都是一样的接待方式。”

他的客厅狭小,醒目的是一个装满茶叶的柜子,按照茶叶界的传闻,这柜里的茶叶价值足有百万元,一些拍卖价几十万元一斤的“茶王”出现在他这里并不稀奇,种植“茶王”的茶农出于感激,常会送他一些茶叶。赖碧榕笑着说:“他不会去算茶的价格,常说的是‘黄金有价茶无价’。”柜里的茶,来得快散得也快,把好茶分送客人是常事,“他不像一些人,有点好茶就藏着”。他多年的朋友周玉蟠就看见他把上万元一斤的茶叶送给两个年轻编辑,因为他们帮他编了论文集,很辛苦。

他喜欢放“福建茶人之家”的歌曲给客人听,告诉人,“4分半钟”,一边放一边跟着唱,最后一句“天下茶人是一家”唱得声音尤其大。

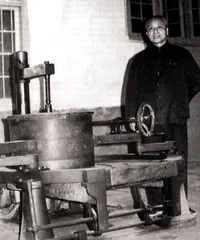

( 张天福的早年经历

1910年出生于上海的张天福,第二年就随当医生的父母亲回到了福州,长在福建的他,对福建茶农的穷困深有感触,很年轻的时候就确定要把“一生许茶”。1932年他毕业于金陵大学农学院后,回到了福建,从此没有和茶分开。1934年,他去日本考察后,引进了揉茶机,这是中国历史上首次出现的茶叶机械,目前已收藏在中国农业博物馆;1940年代,他又制造了中国第一台揉茶机,结束了中国茶农用脚揉茶的历史,为了增强民族自尊心,他给其起名为“九一八揉茶机”;1935年开始,他担任福建福安农业学校的校长,这也是中国最早的茶叶专科学校之一——张天福早年在福建的这些努力,使福建日后的茶叶产业发展有了坚实基础。

)

( 张天福的早年经历

1910年出生于上海的张天福,第二年就随当医生的父母亲回到了福州,长在福建的他,对福建茶农的穷困深有感触,很年轻的时候就确定要把“一生许茶”。1932年他毕业于金陵大学农学院后,回到了福建,从此没有和茶分开。1934年,他去日本考察后,引进了揉茶机,这是中国历史上首次出现的茶叶机械,目前已收藏在中国农业博物馆;1940年代,他又制造了中国第一台揉茶机,结束了中国茶农用脚揉茶的历史,为了增强民族自尊心,他给其起名为“九一八揉茶机”;1935年开始,他担任福建福安农业学校的校长,这也是中国最早的茶叶专科学校之一——张天福早年在福建的这些努力,使福建日后的茶叶产业发展有了坚实基础。

)

1932年,张天福毕业于金陵大学农学院,此后,他的人生就没有和茶分离:他制造了中国第一台“揉茶机”;是中国最早三所茶叶学校之一的“福安农校”的创办人。退休后,他又是“乌龙茶做青”课题的带头人,解决了乌龙茶质量不稳定的难题。97岁的他每天喝100盅茶,“你看我到现在还能到处出差,就是茶的功劳”。

“茶王赛”上的绝对权威

( 2005年10月6日,福建安溪的女工正在挑选刚上市的秋茶 )

( 2005年10月6日,福建安溪的女工正在挑选刚上市的秋茶 )

茶界流传最广的关于张天福在“茶王赛”的传奇是:张天福在某次评比中,把参选的编号不同的两种茶叶判别为同一种,后来大家才知道,这确实是同一种茶,是茶农为了能选上“茶王”而故意分开参赛的。

福建当地把茶王赛又称为“茗战”、“斗香”,民间一直有这种竞赛传统。即使在计划经济时代,也有在“全省茶叶评比”名目之下进行的比赛。历次茶王赛均有数百种精选出来的茶叶参加评选,茶农非常看重这荣誉,许多茶农一辈子种茶做茶,就是渴望得到茶王的称号。

( 张天福的饮茶常识

喜欢喝的茶,就是最好的茶。这要因人因习惯而异,现在常常有人说这种茶最好或者那种茶最好,都不够科学。从地理讲,各省都有自己的好茶,很难用这种去代替另外一种,乌龙茶、茉莉花茶和绿茶各有各的好处。

过夜的茶也可以喝,只要是没有馊的茶就可以喝,主要在于泡茶的工具要干净,要用开水煮过,另外,泡茶的壶、杯要分开,最好要倒入杯中另饮。 )

( 张天福的饮茶常识

喜欢喝的茶,就是最好的茶。这要因人因习惯而异,现在常常有人说这种茶最好或者那种茶最好,都不够科学。从地理讲,各省都有自己的好茶,很难用这种去代替另外一种,乌龙茶、茉莉花茶和绿茶各有各的好处。

过夜的茶也可以喝,只要是没有馊的茶就可以喝,主要在于泡茶的工具要干净,要用开水煮过,另外,泡茶的壶、杯要分开,最好要倒入杯中另饮。 )

每次茶王赛设三到五名评委,因为阅历和见识,张天福一直担任福建各次茶王赛的评委会主任。福建茶叶质量检测中心的老主任陈玉农说:这不是一个容易干的活,虽然现在对茶叶“能说会道的人多”,但是做茶叶评比很专业,光是“扦茶”就不是一般业余爱好者能学会的。要从每个参赛者提供的大量茶叶中随意挑选出5克,既不能挑最好的也不能挑坏的,就要代表平均质量的5克,“这是个活到老学到老的活,也需要大量体力劳动”。1995年茶王赛恢复时候,张天福已经85岁,但他还是奉行亲力亲为的“扦茶”,“大家开始都觉得85岁的老人,不能亲自出马了,可是他手脚比年轻人还快”。熟悉他的《福建日报》记者林光华说:“其实一点不奇怪,这是他早年练习武术的结果。”张天福的武术功底很深,70多岁时和老朋友吃饭,他伸出筷子,随手就夹住了一只苍蝇。青年张天福和福州的武术名家王鼎、万籁声等学习国术,当时别的学生迷的是跳舞,刚19岁的他给自己定的座右铭是“利己利人,强国强种”。练功从那时候开始,一直到现在,每天还在做健身操,林光华说,“你没看见他床头的板子,都被他磨打得光滑了”。10多年前,他在福建山区做茶叶研究,一时高兴,冷天还跑到溪水里去游泳,“当地人都看稀奇”。

而评委的另一需要就是“天赋”,“眼睛、嘴巴、鼻子”的敏感度,张天福在这方面的长处是早为人知的。1981年,福建茶科所请张天福去试尝新茶,当时茶样用密码评选,每轮10盅,经3天评100多种,有一轮在10盅中的1盅,第一泡后张天福说有“黄旦”香,第二泡他说有“奇兰”香,有人觉得他在胡说,因为这是两种完全不同的香型,不可能出现在同一种茶中。只有在场的育种专家郭元超在微笑,他是知道谜底的,答案揭晓,人们才知道张天福是对的,在培植园时,两种茶是两行并列种植,这批茶树形成了特殊香气,后来人们按照张的品鉴,把这种杂交茶称为“奇黄”。

有这些长处,还不能保证你就是权威的评委,必须做到的还有“绝对的公正”。张天福的学生郑乃非对他那次把参选的编号不同的两种茶叶判别为同一种的传奇印象深刻,她觉得,那件事与其说显示了张天福的灵敏感官,不如说显示了他的原则性。

那个茶农为了自己的茶叶能选上茶王,把自己的一种茶分送两次,当作两个品种,因为是匿名评选,大家也不知道这茶是同一个人送的。“他的茶确实不错,到了最后关头,众多的茶淘汰了,这两种茶还在候选之列。”最后评委们都觉得这两种茶可以当选那次比赛的第3名和第4名,只有张天福不同意,他的理由是,这两种茶太相似了,几乎是一种,无论是色香味均没有高低之分,应该并列第3。别的评委们不同意,因为从来没有并列得奖的先例,可是他很倔,坚决认定这两种茶就得并列——争执到最后,等不及的农民才说明了真相,大家一片哗然。“那时候才相信张老的坚持有道理。”郑乃非说,“他是坚信自己的判断结果的,哪怕得罪人也不肯屈服。”

赖碧榕印象最深的是,张天福参加评比时,总是带一根防水的油性笔,“他喜欢在杯底做记号,因为每轮评比有10盅,要是倒茶者弄混了,就会完全打乱整个评比”。因为茶叶香味并不是一成不变,所以光靠印象不行。一般评委总觉得自己是大家,不喜欢做记号,觉得太笨拙,“可是张老不管别人,他始终老老实实做记号”。他总觉得,要是弄错了,就太对不起辛苦种茶的茶农了。

多次和他一起评茶的陈玉农说,张天福是个脾气很“四方”的人,“四方”是福建话,指的是做事认真,脾气不好。陈玉农看见他发脾气,常觉得那是没必要的事情,“比如泡茶工具没准备好,他也会发脾气”。可是郑乃非却了解,这是张的性格,“他不是那种乱发脾气的人,他的性格决定了他不能容忍这样的疏忽”。80年代和张天福一起工作的郑乃非发现,张身上有一种旧中国知识分子的正直和真诚,“不像周围的人那么圆滑”。她知道张天福早年的故事,30年代张天福被省建设厅派到乡下建实验场,有大量资金,不少人觉得这是个空子,有个亲戚来找他,张天福二话不说,拿出自己的几块光洋,说:我这里是不养闲人的,你还是自己谋别的路子吧。“他那种脾气一直保留下来,现在的人总觉得,他有点格格不入。”

但是张天福也有特别谦和的一面,尽管他是评委会主任,“但是评茶时,他绝对不会第一个发言,他觉得他的发言会影响别人的观察,那样对参加比赛的人不公正”。多次和他一起评茶的陈玉农说:“等我们说完意见后,有时他和我们相视一笑,那时候知道结果完全一致,心里很轻松。”

“茶礼”实践者:守矩和逾矩

来张天福家里做客的人,不少是巨贾和高官,他们知道,在他这里能喝到福建最好的茶叶,张天福来者不拒,周玉蟠说,“他是逢人就要宣传茶文化的,那些官员来,他觉得是推广茶文化的大好机会”。但是来他家的人,都要遵守他定下的规矩:不能抽烟,不能迟到。品茶时肯定要闻茶香,而香烟的味道很容易干扰这一过程,张天福在这点上绝对不通融。有一次一位省政府的官员来张老这里喝茶,刚点上烟,张就说,请你出去抽烟,在场的人都觉得不好意思,赖碧榕说:“他甚至连客气地解释都没有,就那么硬邦邦的一句。”

迟到更是一个忌讳,郑乃非说:“从前在一起开会时候,谁迟到3分钟都不行,就像犯了大错一样。”现在因为迟到,无数人被惩罚没茶喝,他奉行先来先喝的原则。也是一位省政府官员,在预约时间没到,张天福把香港拍卖会上价格为60万元一斤的铁观音拿出来,泡给先到的几位年轻人喝,教他们如何闻香,并且用舌头的几个部位来分别尝出茶的不同味道。林光华见过迟到的茶客没喝上茶的窘迫,站在一边的茶客,“闻到香气,而不能喝上张老的茶,那是最大的惩罚”。“他奉行的是自己的‘茶礼’,俭、清、和、静。”尽管他有无数机会喝到好茶,可是他对于100元一斤的茶也是认真冲泡,在他眼中,茶叶的价格不是决定因素。他常说:“100元一斤的茶叶,取5克只要1元钱,可以泡给几个人喝,是最节俭、最有品味的交友方式。”

宠辱不惊,和他的经历有关。张天福出生于名医之家,因为福建是茶叶大省而立志学茶,22岁毕业于农大后回到福建,他看见日本报纸刊登的中国人用脚揉茶的照片后,发奋发明了中国第一台揉茶机,他自己解释道:“全部用木制,很方便农村取材。”他被当时的政府所重用,迅速成为闻名的茶叶专家,不仅在福建,还被派往全国各地指导茶叶工作,“他那时候的照片全是西装革履”。1957年,他被打成右派,30多年一直在福建基层农场,最艰苦的时候,把自己的36元工资全部寄回家,自己在农场吃地瓜为生。“可是那段时间,在他回忆中和解放前同样重要,因为他可以在茶叶第一线工作,掌握了很多经验。”在他的人生里,和茶有关就是好日子,他说:“当右派又没使我脱离茶叶。”

另一方面,他又是一个超越规矩的人,一次福建周宁县委书记唐颐和他聊天,唐颐也是爱茶之人,两人从上午开始谈起,谈当地的茶叶发展,茶叶的养身之道,茶叶的好坏,一直聊到晚上,十分高兴,结果唐颐突然想到晚上还要去宁德参加市里的会议,正要告退,张天福说,你就陪我吧,不要管他们。唐颐一时间无话应对。

参加当地的茶文化节时,唐颐注意到,张天福推开来搀扶他的主持人的手,直接把手伸向两个漂亮的礼仪小姐,主持人开自己的玩笑:“张老还是喜欢年轻漂亮的女孩子啊。”张天福和大家一起哈哈大笑。“张老已经到了随心所欲而不逾矩的状态了。”

但是他对自己的基本原则一直把握很牢固,从不说大话,一般人也很难利用他,林光华觉得,他是个典型的明白人,“有茶人的清悦风范”。92岁时,他去参加安溪的铁观音茶王赛,主持人问他:“健康长寿的秘诀是什么?”“喝茶。”“是不是喝铁观音?”“喝茶。”“是不是常喝铁观音?”“喝茶,还是喝茶。”在铁观音的主产地,他就是没有给人家这个面子。常有人问他什么茶好,他一向回答,什么茶都好,你喜欢喝什么茶,什么茶就适合你。事实上,他自己也是什么茶都喝,在他看来,长寿肯定不是光靠一种茶,所以他不能厚此薄彼。

90岁后,他的最大愿望是创办“福建茶人之家”协会,“他虽然是许多协会的名誉会长,但是很多地方都把他当花瓶”。特级茶艺师吴雅真说,她被张天福请到家中详谈过一次,就是谈如何发展一个真正爱茶人的组织,没有任何职位、贫富、观念的限制,也不受任何势力影响,最基层的茶人可以在一起评茶,可以交流自己的爱茶观、喝茶经验,“能说真话。但是福建本地找不到社团挂靠,一直没户口”。

“他是个有智慧的老人。”林光华谈及这件事情,觉得张天福的茶人智慧在此展露无疑,2006年,摆脱了各种束缚,张天福直接找到了北京的中国茶人联谊会,交上了自己的申请报告,让“福建茶人之家”挂靠在这个团体下面,终于给协会找到了户口。据说他当夜兴奋得没有睡觉,这也是他近年来最高兴的一件事情。 张天福泰斗