王朔后传

作者:王小峰

事实上,在王朔今年复出之前,公众对他的了解大都停留在他的文学作品层面上。对王朔这个人,从过去的媒体访谈或描述中,差不多也就是个说话无所顾忌、嬉笑怒骂的人,而有关他性格特征的分析,又恰恰建立在他那些不着调的言论上。至于王朔内心世界的东西,人们总爱把他跟他小说、影视作品中的人物和语言联系在一起,以文如其人的思维方式去判断他。因此拼贴出的王朔性格形象,恰恰中了王朔的圈套,因为不管是他的言论还是他的作品中虚构的形象,都是虚晃一枪,而真正的王朔,在他用强势的语言把媒体带到一个方向后,自己却躲在一边看热闹去了。人们多年来狂欢的、评论的、津津乐道的、无法忍受的那个王朔,不过是他的一个影子而已。而人们由此产生的激赏、误会和不解,其实都是堂吉诃德战风车。

1995年以后,王朔渐渐淡出媒体和公众视线,2000年出版了《看上去很美》,这本书的出版也没有让王朔在媒体间形成轰动效应,他以隐居者的姿态度过了6年时间。就在人们习惯了没有王朔的世界时,他高调复出了,没有任何策划,没有任何人协助,他单凭着一张嘴,就把整个社会说得鸡飞狗跳,人仰马翻。在此之前,没有任何一个明星、名人能引起如此剧烈的媒体震荡——哪怕是在事先预谋好的宣传、策划和不择手段的炒作。这就是王朔,艺人也好,作家也罢,还有谁能让公众这么多年心里一直惦记的呢?人们想念他,是因为他过去作品和人格的魅力。而当他如此大方、坦诚、零距离地与媒体接触,放肆地高谈阔论,从前那个人们熟悉、喜爱的王朔突然变得陌生和疏远了,这还是我们从前认识的王朔吗?“痞子”、“流氓”这样当年用在他身上最贴切的词汇突然也罩不住这个人了,他是谁?这个家伙回来了,人们兴奋了;这个家伙说话了,人们疑惑了;这个家伙说起来没完没了了,人们就懵了。于是人们断定,王朔脑子出毛病了,他说不定疯掉了。

从前的那个影子王朔跟今天的活灵活现的王朔,到底哪个是真正的王朔?或者哪个更接近真实的王朔?真正的王朔又是什么样子?而当他的新书《我的千岁寒》出版后,人们从这本书里再看不到当年的那个王朔风格,他在这本书里谈论的是佛、宗教、能量守恒、宇宙……这些人类面临的终极话题,一个作家,怎么突然对这些东西发生了兴趣?这又给公众的眼睛蒙上一层新的迷雾,这些年王朔到底在干什么?

事情还要从上世纪90年代初期说起。当王朔的小说接二连三被改编成电影,王朔也发现了一个新空间——电视剧创作。之后,由他参与策划和创作的电视剧又接二连三地搬上银屏。1994年,姜文导演的《阳光灿烂的日子》是当时王朔作品最后一部改自他小说后公映的电影。随后,他和冯小刚合作的电影《我是你爸爸》以及跟冯小刚合作开的公司也都因种种原因无疾而终,他与叶大鹰先后开的公司和网站也都因种种原因倒闭。一个可以呼风唤雨的人,突然有些玩不转了,这对王朔来说是很苦闷的。曾经跟王朔做过编剧的魏人说,大量的影视创作快速耗尽了王朔的写作才华,当他想通过开公司等方式寻求突破又屡遭不顺,他的创作进入了一段停滞期。

1996年,王朔等一些作家去四川拍摄一个电视片,这期间,一个上海女作家告诉王朔用了某种毒品之后的感受,说用了这东西以后什么感觉全出来了,你在现实生活中不会有的感觉全部都有了,就是灵感。王朔当时苦于找不到灵感,她这么一说,王朔非常容易就沾上了,这对王朔的命运是一个重大改变。此时的王朔,希望借助药物的力量寻找到新的突破,所以就有了《看上去很美》。

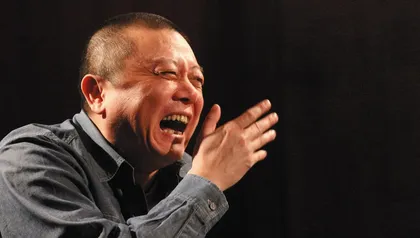

( 1994年的王朔 )

( 1994年的王朔 )

出版商金丽红女士在90年代初期就跟王朔接触,并且给王朔出版过文集,这在当时引起很大争议,当时王朔还是个“问题作家”。之后,金丽红一直与王朔保持联系,在出版《看上去很美》之前,金丽红曾与王朔有过一个出版计划,她说:“他原来做了一个很长时间写作的准备,准备写很长的东西。我们当时书上的那行字叫做‘从现在开始回忆’,从小时候起,他准备写4本,5年写一本,把整个经历记述下来。但是书出版之后,虽然卖掉了40万册,但是反响并不好,他马上就收了。一般人会稍微调整再继续做下去,他不做。我觉得他其实挺软弱的,因为我们好多人说你这个其实写得不错,你接着往下写,到后面跟这个读者现实情况接得比较近的时候就好看了,他不写。所以我觉得王朔在这些事儿上没什么太大主见,但有些事儿上他真是很较劲。这里面反映出他很大的自卑,他从来不是一个很自信的人。原来我们在大院里,他属于在孩子中间不带他玩的,经常跟着屁股后面屁颠儿屁颠儿跑的人。所以他从小就有点自卑,这种自卑表现在后面就是那么大腕儿了,也没有觉得特自信。别人的评价是他没有预想到,更多女性读者很喜欢这部作品,大量男性读者喜欢他调侃的东西。我觉得这不是一个猛然间的转变,是一个铺垫,怎么办?往下怎么走。他不是突然出来骂金庸吗?那时候他就一直在积累,觉得自己找不到方向。”

其实对王朔打击最大的倒不是人们对《看上去很美》的负面评价,而是在2001年左右亲人和朋友的先后离去,他在接受孙甘露的采访时说:“前辈梁左的去世、哥哥的去世、爸爸的去世,就像‘迎面给了我三大耳贴子’,基本把他给抽颓了,让他陷入生死的思考:‘进城走机场高速,特别是冬天的傍晚,就觉得那一片灰树林子后面藏着另一个世界,就觉得看到了自己这一生的尽头。’”《看上去很美》让王朔思考的还仅仅是文学层面上的事情,而亲人离去触动了王朔的内心,他开始思考人最终极要面对的问题——生死。王朔的朋友、歌手苏小明说:“小时候不懂,大了之后,亲人走了,朋友走了,这时候思考问题跟从前不一样了,都是这几年发生的事情,他开始面对生死问题。王朔的可能是想了解自己是谁,对生活有个反思,他希望对世界有个看法,很多宗教的书他都看了。”

( 1994年以后,王朔陷入苦闷状态 )

( 1994年以后,王朔陷入苦闷状态 )

这时,滥用药物成了王朔生存下去的支柱,他最近在对媒体谈到吸毒问题时说:“我心理崩溃、价值观崩溃时,谁来关心过我?我就靠吸K粉、冰毒过着呢!”药物给他崩溃的精神世界暂时带来了一个平衡,当他再次思考死生问题时,药物作用让他的意识层次提高了,而生死问题的答案最容易在宗教中找到。所以王朔很自然地走进宗教世界,寻找、突破、醒悟,宗教缓解了他的痛苦。这时的王朔,开始在自我、药物与宗教之间构筑了一个新的世界。他深居简出,媒体上不再有关于他的消息,甚至当《看上去很美》拍成电影,王朔也没有露过面。他潜心研究宗教,以及一些人类思考的终极问题,与此同时,他在创作上与过去的王朔决裂。

如果没有药物的作用,可能王朔一样去思考生死问题,只是药物的辅助作用让王朔更高、更快、更强地从宗教中悟出真理。事实上,药物的致幻作用跟佛教修行到的境界十分相似。60年代,一美国致幻药物的鼓吹者理查德·阿尔伯特在印度遇到一位高僧,为了考验这个高僧,阿尔伯特偷偷给他服用了高出常用剂量几十倍的LSD,结果这位高僧居然一点特殊感觉都没有。阿尔珀特认为这位高僧一直处在“高”的状态,药物对他来说根本不起作用。这个例子说明了一点,某种能引起人们兴奋的物品(酒精、麻醉品、致幻剂甚至音乐)都能不同程度让人达到一种“高”的状态,而精神类致幻剂达到的效果跟佛教里修行达到的各境界最相似。王朔用药物轻而易举打通了人与佛之间的屏障,他可以自由穿行于两个世界之间。

( 4月1日,王朔在上海举行新书发布媒体见面会 )

( 4月1日,王朔在上海举行新书发布媒体见面会 )

所以,当王朔拿出他的新作,有很多人对此感到非常困惑,甚至连出版这本书的书商路金波在接受记者采访的时候也说“看不懂”,他说,“看书稿相当于炒股,不关心细节。我看不懂他的状态和他写的什么事儿。他特兴奋,写的不连续,所以很不好读。但是他最大的商业价值就是第一他是王朔,第二是看不懂。有调查说《狼图腾》有97%的人看不懂,但是卖掉了100万册,所以我们给文化虚荣分子看”。谈到王朔的生活状态,路金波说:“我们去年4月份开始接触,以后每一两个月见一次面,平时很正常,主要跟他谈出版文集和新书。他说,你想出文集就出,但是他这次突然复出是我没想到的。”

金丽红说:“我主观判断,一个是他确实是憋得时间太长了,太寂寞了。还有一个特重要的原因,经过这段时间后,他觉得自己修行成了,觉得自己全看到了,生前事全看明白了。你们看不明白,我跟你们说白说,但白说我也得出来跟你们讲,我现在看成什么样了,觉得自己已经各方面差不多了,他自己不认为是拿药顶上去的。很多认识他的人都会说他现在疯了,我觉得不是,因为整个过程他一直在寻找一个出路,无论是用药还是什么,其实是为了一个目的:怎么走出来。他认为他自己终于走出来了,虽然很多人认为不是那么回事儿。我觉得‘枯竭’的说法在他身上不存在,像他如果按照《看上去很美》这么走下去的话,非常不错,因为他脑子里面积累的东西挺多的。”

路金波说:“他真觉得世间的事情他都弄明白了,他真觉得用佛和药物把世界打通了,但他有时候很自信,有时候又很不自信。他总是介于高兴和沮丧之间,这个比例就像51%与49%之间的差别。”

《我的千岁寒》里面收录的《能断金刚般若波罗蜜经》(北京话版)和小说《千岁寒》,非常明显地能看出王朔灵魂出窍的过程。作家刘索拉在看完《能断金刚般若波罗蜜经》后对记者说:“‘飞’的状态一种可以靠修行得到,一种是靠药物,可以靠任何东西,其实是让你的细胞打开,这都是把自己的神经放松,让它接受更多信号,因为有很多信号在我们周围,肉眼看不到的。王朔是一个非常真诚的人,他不是假去修行,假懂,他真的到了用生命感觉的时候,用身体去撞另外世界的信号,不管用什么方法。我看他的书,我知道,他用身体去接收到这个信号,才意识到从自己的角度去理解《金刚经》。而且他对《金刚经》的理解是非常透彻的,这是一个非常好的作品,用嬉笑怒骂最痞的北京话给说清楚了。我看了之后,捧腹大笑,笑了之后都不知道是笑他还是笑《金刚经》怎么会是这样。他是看明白了,然后再创作一遍。这是很了不起的创作,而且我觉得这个作品是他脑子‘飞’了之后,再清楚之后写的,不是在‘飞’之间写的。他‘飞’完明白这事以后,又坐下来冷静地把这个过程总结出来,变成文字。而且你能看出他的文字工夫有多深,文字特点有多强。这个作品跟过去相比是一次非常大的飞跃,将来是个传世作品,不是笑话。它不是直接翻译,它就是文学作品。他胆子很大,他拿经文去创作,真的理解宗教必须用身体去理解。第一个宗教大师都是拿身体和另一个世界联系的,然后才能写出真正有价值的对另外世界的理解和对秘密真理的理解。如果你从表面去读《圣经》、佛经,其实跟读《共产党宣言》一样,第一代共产党是拿身体拼出来的,如果你是读《共产党宣言》就参加革命,就得到各种好的职务、房子、待遇,那不叫真正信仰共产主义。所以,第一代人不都是拿身体去拼吗?拿身体拼的就是真正明白那件事的人,拿灵魂去理解信仰的人。不是王朔一个人在做,有很多艺术家、作家在这个世界上做这样的事情。那么王朔在中国这个状态中做这样的事情,我觉得这是一件非常好的事情,中国作家非常无畏地将这件事展示出来,而不是虚伪地说这东西就是为了卖钱。”

谈及对《我的千岁寒》的看法,刘索拉说她没有很完整看完,“《我的千岁寒》我能看出来他是在一边‘飞’一边写,他并不在意语言是在‘飞’的时候写的还是正常状态写的,他想把这种感觉记录下来,把介乎两个世界之间的状态记录下来,那可能不太容易让人读懂。他在写的时候进去出来,朦胧中他也在说一些真理,他不是没有意义的疯话,他每句话都有所指,在说什么事儿,是他这么多年感悟的一些事儿,很多时候他说话嬉笑怒骂。想攻击他的人特别容易,其实很多话是我们现在很多人不敢面对的现实,尤其是知识界不敢面对的现实,特别是真理问题,有些话说出来会伤害很多人根底下一些东西的,非常伤害他们灵魂的东西”。

对于多数人可能会看不懂王朔的新书,刘索拉认为:“大家都希望一个作家保持在最初他流行时被人接受的那个状态上,但是作为一个作家不可能,他要往上走,再往上走就容易失去很多东西。作家要继续往前,要反省他一生的人生过程,那状态自然就跟塞林格一样,他后来的东西也没法让人看,其实这是他的人生过程,没什么可责怪的。王朔作为一个有才能的作家,他这么做非常正常。没有才华的作家只能重复前面的那点风格,那也没有意思。王朔没有这种虚伪,他胆大,他往前走了。作家成功给他带来的人生经历肯定跟读者是不一样的,他之所以写出成功的作品,是因为他有一种敏锐,如果这种敏锐继续保持下去,肯定会伤害自己。所以,一个好的作家首先肯定要受到自己的伤害,敏锐的伤害。如果他能战胜他因为自己敏锐带来的伤害,他就能再往前走一大步。如果他再往前走的时候,前面的读者可能就跟不上了,因为你没有他那样的经历。有时候不是社会在伤害你,而是由于自己的敏感受到伤害。很多艺术家都很容易受伤害,他们的作品之所以那么好,就是因为人特别容易受伤害,很多作品你觉得跟石头一样整齐,创作者就不容易受伤害,能把那东西做得四平八稳的,没什么光彩。他们如果还想保持自己的诚实,就会走到用身体去体验一个东西的阶段,其实就是在体验自己的灵魂。凡是在年轻时特别成功的人,特别容易被媒体伤害,媒体的捧也是一种伤害。”其实这也很容易理解为什么很多人面对生死问题都会受到伤害,但是王朔受到的伤害会更大,这也是他进而会去思考这个人类终极问题的原因。

诗人尹丽川在看了王朔的小说后说:“他现在不这么写才不正常呢。他的文字虽然还带着他的腔调,但是已经完全自由了。每个人的生活都是分阶段的,他现在有足够的能力去思考生死问题了。”

整个采访过程中,人们谈论王朔最多的就是“他是个善良的人”。王朔给公众留下的印象是一个逮谁咬谁的人,他用极其不正经的语言调侃、谩骂他看不惯的事儿,刘索拉说:“他像个孩子,这样的人会有漏洞的,他有很多毛病,这是他可爱之处,甚至他的毛病比很多人都多,他要没毛病挺没劲的。一个人的经历、缺点、毛病、聪明组成了这么一个有意思的人,再给我们写一些有意思的作品,让我们去看,我们应该感到很幸运有这么一个作家这么真实的东西。他有诚实的语言和童心,他也有特别痞的一面。但是由于他极端的敏感,伤害到自己,有些话他藏着不说,然后他说些别的。因为他太敏感了,他有既简单又复杂的人格,他又特别聪明,这个社会发生点什么事,他先感觉到了,他先受伤害。”

苏小明说:“王朔是一个非常善良的人,他对孩子非常好,他是个讲亲情友情的人,他在街上看到要饭的也会停下来给钱,觉得他们活得挺不容易的,他是个很乐于帮助人的人。”

金丽红也说:“你别看他骂这骂那,但这个人特善良忠厚,现在依然是这样。我跟他说你一上来就要人家三四百万元的稿费,他说你信吗,我不会拿这么多,他只要卖不动我就不要这么多钱。他历来是这么个人,一个很率真,自己怎么想就怎么做的人,一点都没有世故油滑。他做人方面没有任何恶意,他真恨的那些人也就是骂骂。”金丽红讲了一个很有细节的事情,“有一次我去他家,物业的人给他修东西,他特客气,因为我们也接触过很多所谓的腕儿,都不知道自己是老几,王朔在这点上都很清楚的,但是他看不上的人他随时都骂。王蒙曾经说过一句话,说王朔坏,最多就是拿粉笔头拽一下老师,伤害人的事儿他做不出来,他本是心就很善良的人。”金丽红还讲了一个故事:“王朔和凤凰卫视的副台长刘春,都十分喜欢曾子墨,这两个人就公开地争风吃醋,短信打架。后来曾子墨说都不知道怎么回事。就这么一件小事,说明别看王朔快50岁的人了,其实就像个大男孩,完全不掩饰。”

但是公众很难去了解到他的这一面,人们更喜欢放大王朔“恶”的一面,并从这个“恶”中去分析王朔的性格与人格,而王朔倒也很愿意配合,你不是愿意看到我“恶”的一面吗,那我就撒欢给你看,这么多年下来,王朔已经把这个“恶”变成了保护他脆弱心灵的挡箭牌。不幸的是,公众与媒体在对王朔“性本恶”进行狂欢的同时,也彻底忘记了那个真实的王朔该是什么样的人,把对王朔的所有判断都建立在这个“恶”上面。当王朔骂人的时候,人们说他疯了;当王朔自暴其短的时候,人们说他疯了;当王朔道歉的时候,人们说他疯了。没有人去想过他真诚的一面。 文学作家王朔金刚经我的千岁寒看上去很美王朔后