谁赚了大钱

作者:邢海洋

过了3000点,股市奇迹不断,杭萧钢构的奇迹已经算不得什么,因为有了一天涨10倍的股票。

3月29日,两市有4只完成股改的股票复牌,其中3只大幅飙升,ST仁和最高涨幅更接近1000%,收盘涨幅为917.39%,创下了股改复牌股首日涨幅之最。ST仁和前身是九江化纤,主营为粘胶纤维的生产、销售,由于经营不善导致公司连续3年亏损,其股票于2006年4月29日起被停牌。在经过了11个月的漫长等待之后,仁和集团对九江化纤实施了重大资产重组,使之得以复牌。重组内容包括剥离九江化纤原有化纤类相关资产和负债;将仁和集团医药类相关资产通过上市公司购买的方式重组进入公司。通过重组,仁和集团也实现了借壳上市,公司主营由化纤变为医药。

重组可谓皆大欢喜,上市公司获得了优质资产;股价上涨,原股东身价暴涨;仁和集团获得了壳资源,转变成上市公司。这些毋庸多言,但如果投资者看到也就是在3个月前的2006年12月28日,仁和集团是以每股0.224元受让九江化学纤维总厂所持有的公司股份的时候,定会哑口无言——ST仁和的开盘价就是10.11元,全天最高价是14.99元,收盘是14.04元,也就是说,0.224元的投资陡然升值60余倍。当然,仁和集团的成本显然不止这些,为了使公司赚钱,“妇炎洁”、“仁和可立克”、“优卡丹”和“闪亮滴眼露”等大众耳熟能详的医药品种被注入上市公司,乌鸦之所以变成凤凰是因为大把金钱花了进去。

九江化纤的重组中,谁赚得最多?表面上是九江化纤的流通股股东,一年的苦苦等待,没有付出任何代价就有人肯抬轿子,1.38元的股票变成14.04元。但仁和集团一次就收购了公司67.16%的股票,余下的留给坐轿子的人的股份之少可想而知。自然,即使10%人中了彩也值得大书特书,毕竟这个证券市场提供了投资者一夜暴富的机会。

谁在这个10年不遇的大行情里大赚其钱,不妨看看财富的另一个样本杭萧钢构。这家年营业额15亿元、产能30万吨的公司,竟然从一家信用并不好的私人公司手中转包了总价高达344亿元人民币的合同,将在两年内为一个非洲国家建造费用高达该国GDP10%的安居工程。甚至拿到我国,如此多的钢结构也足以让全国建筑业用上一年。于是,原本股价只有4.14元的杭萧钢构,股价在10个交易日内连拉10个涨停板,涨幅159%。对杭萧钢构的追问除了近乎痴人说梦的天量合同的可能性,还集中在消息披露前后股票的巨量交易上。

从2月12日到3月16日,杭萧钢构的股票价格相继出现了10个涨停,其间公司先后发布了三份公告。从“证实”市场传闻到正式公告到提醒投资者“合同尚未有实质性的履行”,挤牙膏般地不断抛出兴奋点来刺激市场。而10个涨停板中,究竟是什么人坐上了火箭更是议论的焦点,上交所的信息显示,在行情启动第一天,长江证券上海东方路营业部以1207万元的成交额名列当日买进席位第一,而排名买入金额二到五位的营业部的成交额仅在270多万到22万元之间。第二天还是长江证券,只不过换了杭州的一间营业部买入了3563万的股份。之后该股无量涨停,每天的换手率不超过2%,直到放出天量的3月16日,成交量高达3614.5万股,换手率34%,成交金额3.88亿元,创出该股上市以来的天量。看了杭萧钢构的交易量记录,稍有常识的投资者都会相信,这里绝少散户的影子,散户绝不会只集中在长江证券的两个营业部,更没有胆量在涨停中“火中取栗”。

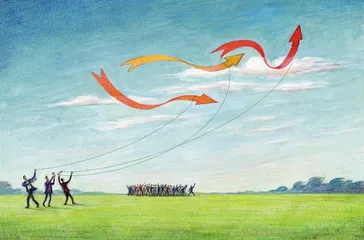

经常看到投资者几十万乃至几百万赚钱的报道,但与仁和集团乃至杭萧钢构的大庄家比一定是“小巫见大巫”。杭萧钢构已经被证监会停牌,天价合同正在调查中。而仁和的大赚其钱并无违规之处,只不过是市场提供了机会,或者也可以解释为仁和集团“财技惊人”。但问题是,天下百姓有几个可以轻易地使自己的财富如此轻松地坐上火箭,市场里的散户乃至大户技艺再高超,也无非“刀口舔血”,而财富金字塔顶尖的人物却可以如此安全地获利。这难道不是市场制度的缺陷?

股市3000点,每日里几十万的新股民排队入市,全国1/10的人口成了股民,但真正狂欢的绝不是散户。今年将有9000亿市值的大小非解禁流通,人家的持股成本不过一两元,几乎是毫无风险地获得上10倍的利润。而排着队入市的新股民们,却要为10%的盈利冒着损失50%的风险。 股票仁和杭萧钢构