身份的焦虑

作者:三联生活周刊(文 / 小贝)

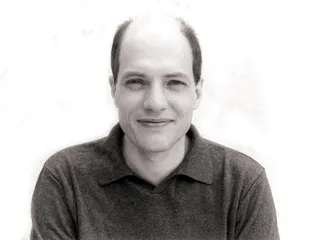

( 德波顿

)

( 德波顿

)

曾经有人问罗斯福,如果要让苏联人知道美国人生活的舒适和优越,他会向苏联人推荐一本什么书?罗斯福的答案是:西尔斯公司的广告宣传册。1959年7月,美国副总统尼克松到苏联访问,在苏联电视台发表演讲时,趁机宣扬美国生活的优越性,他对苏联观众说,美国人拥有5600万台电视机,有3100万美国家庭购置了自己的住房,他们每年能添置9套正装和14双鞋子。在美国,供人们选购的房子可以有近千种不同的建筑风格,而且这些房子多数都比电视演播室还要宽敞。

德波顿在《身份的焦虑》一书中说:“物质的进步是如此令人炫目,然而同时出现的还有一种不太明显的、令人困惑的现象,那就是西方各国普通民众对自己身份的焦虑不断加剧,他们越来越在意自身的重要性、成就和收入,对此,尼克松在对苏联人演说时却只字未提。”他的解释是,在现代社会,人们仰仗着外界对自己的看法以达到自我感觉良好,这是一种心理需要,但是对这一需要大家都秘而不宣,以免被视作庸俗、势利之徒。在传统社会,地位是由出身决定的,一旦获得就不易丧失。现代社会的身份主要取决于经济成就,身份的得失非常不确定,致使人们经常处于焦虑状态。

18、19世纪政治和物质生产的进步带来一种全新的理想:每个人都深信人生而平等,每个人都觉得自己能改变自己的命运。而在西方历史上长期存在的主导观念其实是,人与人之间的不平等才是正常的。柏拉图在《理想国》中说:“老天在铸造人的时候,在有些人身上加入了黄金,这些人因而是最可宝贵的,是统治者。在军人的身上加入了白银,在农民以及其他技工身上加入了铁和铜。”他的学生亚里士多德在《政治学》一书中说:“显然,一些人天生是自由的,而另一些人天生就适合做奴隶。对这些天生适合做奴隶的人而言,奴隶制度不只是可行,也是无可厚非的。”到了17世纪中叶,欧洲思想家才开始思考平等的理念。

从公元30年到1890年,流行着这样三种观念:穷人的地位并不卑微,穷人生活贫穷,这并非是他们之过,不同的阶层是相互依存的,人们从未忘记他们的主耶稣也是一位木匠。身份低下并不表明道德低下,基督教教义认为,人的善恶取决于他在多大程度上认为自己是依赖上帝的,金钱让富人觉得他可以不需要上帝就过上心满意足的生活。富人腐朽堕落,恶贯满盈,他们的财富来自对穷人的掠夺。

到18世纪中叶公众舆论开始挑战前面三种观点,认为:富人而不是穷人才是对社会有用的人;财富是一个人良好秉性的象征;穷人是有罪的、堕落的,他们之所以失败是因为他们又懒又蠢。工业巨头卡内基资助的慈善活动不计其数,但骨子里他对慈善活动的意义相当悲观,他在自传中说:“慈善捐款中,每千元至少有950元更佳的去处是丢进大海。施舍和救济不可能改变一个人的境遇,更不能促进社会的进步。真正需要他人援手的人很少主动要求援助。”

( 《身份的焦虑》 )

( 《身份的焦虑》 )

德波顿借“地位”这一松散的主题触及了经济学、艺术、意识形态理论、他最喜欢的书、“势利”一词的来源等多个主题——19世纪20年代,牛津和剑桥在考试名册上有意识地将普通学生和贵族子弟分开,在普通学生姓名中用拉丁文旁注上“无高贵血统”,后变形为英语中的“势利”。

德波顿用五大法宝来应对为人忽视所引起的身份焦虑。首先是“希望越低失望越少”的哲学信条,他以救世主的口吻说:大家都是苦命的人,但是只要按照他的教导转变人生观,日子就会甜美起来。人生在世,不只是为了比别人更有钱,更重要的是获得他们的尊敬和爱戴,地位的焦虑可以激发人的斗志和创意。100多年前莱特兄弟发明飞机就不是为了钱,而是为了成为首位上天翱翔的人——如果是为了挣钱,他们该投身于自行车制造业才对。

其次是活着是为了获得拯救而不是为了钱的基督教人生观,还有视所有中产阶级的图腾为虚妄的波希米亚式道路;还有艺术,观看一场《奥德赛》,能激发对被放逐者的同情;阅读《包法利夫人》,促使我们原谅通奸和欠债;聆听巴赫的B小调协奏曲,可以意识到生命的有限和虚无。最后,还有政治,要建立一个“各尽所能,按焦虑分配”的社会。 焦虑身份