男旦的边缘年代

作者:马戎戎

李玉刚是2006年在央视选秀节目“星光大道”上以穿女装表演歌舞而走红的艺人,本来两者井水不犯河水,但偏有一个“前有梅兰芳,后有李玉刚”的说法流传,李玉刚本人也有意无意宣称,他是胡文阁的弟子。在各地演出时,各地媒体都打出了“梅派男旦”的标题。然而在梅葆玖看来,李玉刚的表演只是“一个男人戴假胸,全身涂得白白的唱《贵妃醉酒》”,谈不上是梅派,也谈不上是京剧。胡文阁甚至认为这是个“陷阱”:“有人到后台来找你,让你指点几句,可能还以崇拜者身份和梅葆玖先生合过影,然后他就说你是他师傅。”更让他意外的是大众对“男旦”和“梅派”的理解:“男旦,只属于戏曲范畴,梅派艺术也不仅仅是男扮女。”

“男旦正在边缘化。”中国京剧院演员刘铮对自己所属的这个行当显然不乐观。刘铮是中国京剧院目前唯一的男旦演员,也是新中国成立后唯一通过正规高考进入戏曲学校学习、分配到中国京剧院的男旦演员。刘铮甚至不愿意用“男旦”来称呼自己的工作,因为他觉得旦角就是旦角,前面专门加个“男”,就有了猎奇的感觉。

事实上,“男旦这个说法,新中国成立前是没有的,那时候只有‘坤旦’的说法”。中国艺术研究院研究员、《梅兰芳三部曲》作者徐城北说。

男旦与男色

男旦最鼎盛的时代,在徐城北看来就是梅兰芳的青年时代。1927年《顺天时报》举办中国旦角名伶竞选,经投票选出了梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生“四大名旦”。那当时四大名旦的师傅,被称为“通天教主”的一代名旦王瑶卿对他们的点评是:“梅兰芳的相、程砚秋的唱、尚小云的棒、荀慧生的浪。”1946年底,梅兰芳和程砚秋在上海唱对台,那次对台的盛景60年来一直在梨园行流传。据说程砚秋连演5场《锁麟囊》,演出完毕,程砚秋的弟子赵荣琛一次就替师父将28根金条存入了银行。

( 梅葆玖的关门 弟子胡文阁 )

( 梅葆玖的关门 弟子胡文阁 )

男旦是怎样兴起的,研究者有各自说法。元杂剧中已有不少专业女演员出现,有研究者认为元代后,朝代更迭,女班比男班更不容易适应颠沛流离生活,日渐减少,而宋以后随着理学日盛,演员逐渐只能由男子担任。京剧男旦一直存在于舞台上,从清同、光“十三绝”中的梅巧玲算起,就有余紫云、梅竹芬、朱莲芬、陈德霖、路三宝、王瑶卿、阎岚秋、冯子和、赵君玉、徐碧云、朱琴心、时小福、赵桐栅、于连泉,黄桂秋、欧阳予倩等。其中梅巧玲是梅兰芳的祖父,梅竹芬是梅兰芳的父亲。

上世纪二三十年代前,男旦在京剧中不占主体地位。梅兰芳回忆录《舞台生活四十年》中这样看待男旦兴起:“以前的北京,不但禁演夜戏,还不让女人出来听戏……民国以后,大批的女看客涌进了戏馆,引起了整个戏剧界急遽的变化。过去是老生武生占着优势,因为男看客听戏的经验,已经有悠久的历史,对于老生武生的艺术,很普遍地能够加以欣赏和批判。女看客刚刚看戏,比较外行,无非来看个热闹,那就是一定要拣漂亮的看。”那时候说起旦,一定是男的,女演员上台,水牌上一定会写明是“坤旦”。

( 梅兰芳先生(中)和他的儿子梅葆玖(左)合演《白蛇传》 )

( 梅兰芳先生(中)和他的儿子梅葆玖(左)合演《白蛇传》 )

男旦自然要漂亮。清末民初名士易顺鼎的一首诗中同时称赞过梅兰芳和另一位男旦贾璧云的美貌,称他们为“尤物”:“京师我见梅兰芳,娇嫩真如好女郎。……谁知艳质争娇宠,贾郎似蜀梅郎陇。尤物同销万古魂,天公不断多情种。”徐城北介绍说,过去戏班子里挑孩子,长得虎头虎脑的就培养他演花脸;长得端正,脸庞宽的,就培养他演小生;刀条儿脸,容貌清秀的,就培养他演旦角。梅兰芳虽然出身梨园世家,但小时候容貌并不清秀。《舞台生活四十年》里,梅兰芳的姑妈对他小时候长相的描述是:“一个小圆脸,两只眼睛,因为眼皮总是下垂,眼神当然不能外露,见了人又不会说话。”梅兰芳后来的相貌,是他“一天天水磨功夫”做出来的,其中就有人所共知的“养鸽子”的故事。梅兰芳在服装上也下过许多功夫。1924年,程砚秋的好友罗瘿公就写信给朋友劝程砚秋不要同梅兰芳比服装:“玉霜(程砚秋字玉霜)将来产业能至7万金否尚不可知,今已为服装费至万金矣,与梅竞服装断断不能及,惟藉唱以胜之耳。”

男旦争议最大的,也就在这个“相”字。采访时对刘铮提起过《金粉世家》里的男旦形象,刘铮说,他对那些形象非常反感。刘铮自己也曾演出过许多影视剧里的男旦,他非常不理解,为什么那些形象都那样概念化。胡文阁说:“我们平时唱旦角的,穿戴、言谈举止要很注意。不能让人找了漏洞来进行人身攻击。”在拜梅葆玖为师之前,从80年代中期到90年代中期,是以“女声男唱”而闻名的流行歌手,用他的话说,今日李玉刚穿女装演歌舞的路线,都是“我20年前玩剩下的”。“即使那时,我的表演也很健康。”胡文阁强调。当流行歌手时胡文阁还留着长发,但拜了梅葆玖后,他把长发也剪掉了。

( 2007年2月7日,李玉刚在山东潍坊电视台表演 《贵妃醉酒》

)

( 2007年2月7日,李玉刚在山东潍坊电视台表演 《贵妃醉酒》

)

历史上,男旦的兴起,与男色确实有很大关系。“很容易就堕落了。”是徐城北对新中国成立前男旦群体的概括。由明至清,男旦中以色事人多,以艺事人少。清时有“好角多出于相公堂子”一说。潘光旦考证,“相公”的称呼原先只适用于男伶而演旦角的人,后来则成为男伶而同时又是同性恋者的称呼。男旦这个群体因此备受歧视。

男旦作为艺人,命运大多悲惨,小说《品花宝鉴》书中第18回《狎客楼中散篾片,妖娼门口唱杨枝》中写男旦四变,认为男旦一生逃不脱从兔到狐再到虎,最后变为狗的命运:“少年时丰姿美秀……人说是兔;20岁后,相貌已蠢笨了,尚要搔首弄姿,华冠丽服……则名为狐;到30岁后,嗓子哑了,胡须出了,便唱不成戏……买些孩子,教了一年半载,便教他出去赚钱……此等凶徒恶棍,比猛虎还要胜几分;到时运退了,只好在班子里打旗儿,去杂角,那时只得比做狗了。”所以很多男旦唱戏之余,不得不与权贵周旋。近人荣孟枚《延春室诗话》中描述梅兰芳少年生涯:“梅兰芳年17岁,方在云和小班为子弟,……兰芳演戏于第一楼,余等往观剧,下装后必来温座。”梅兰芳后来“蜚声中外”,算是幸运的。易顺鼎诗中同时记录的那位贾璧云,早已不知所终。

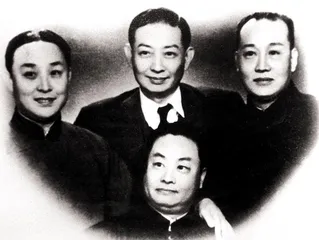

( 京剧四大名旦:梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生

)

( 京剧四大名旦:梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生

)

为了摆脱男旦的负面印象,很多男旦对自己和家人的要求甚至超过常人。《齐如山回忆录》里对梅家的描述是:“妇人女子全都幽娴贞静,永远声不出户。”这个规矩,一直延伸到现在。胡文阁说,梅葆玖收徒,先要看这人的道德和做人,他拜梅葆玖为师时,梅葆玖考验他人品考验了两年。徐城北回忆说,有一年天津盛会,四大名旦的传人弟子全部到齐,会前各派门人吹拉弹唱,好不喧闹。唯独走到梅家这屋,笙歌不起,大家全在规规矩矩坐着说话。

男旦的功夫

( 京剧名角荀慧生在《赵玉娘》中饰 赵五娘 )

( 京剧名角荀慧生在《赵玉娘》中饰 赵五娘 )

与女演员比起来,男演员是有一定优势的。北京京剧院的温如华已经60岁,《霸王别姬》里张国荣所有唱段都是他配唱的。温如华的老师张君秋一直主张男人来演旦角,因为男人嗓音沉郁饱满,女演员的嗓音尖而薄,胸腔共鸣不如男演员,有些唱腔唱不了。而且男演员40岁前体形不容易变形发胖,艺术寿命比较长;而女演员生了孩子后体形改变,就会走下坡路。更重要的是,女人演女人,本色演出就可以;男人演女人,他必须细心观察女人的一举一动,再经过艺术加工后表现出来,因此,男旦往往比女人更像女人。

梅兰芳访美时候,美国戏剧艺术评论家司徒克·扬说:“梅兰芳没有企图模仿女子,他旨在发现和再创造妇女的动作,情感的节奏,优雅、意志的力量,魅力、活泼或温柔的某些本质上的特征。”京剧本来就是门讲求假定性的艺术。“京剧里旦角的衣服大多是直线条的,也没有假胸,露在外面的只有一张脸;手露出来的时候是兰花指,不露出来的时候是水袖。演员只能靠这些来说服观众。”徐城北说。

所以从古至今,男旦学戏都相当苦。胡文阁说,京剧界对李玉刚最大的不满在于:“穿个女装就叫男旦,哪有那么容易。”2000年以后,胡文阁推掉一切外面的演出,每天都去各位老师那里学戏。一出《霸王别姬》,学了半年。三九天在院子里练剑,手都冻僵了。学完戏,从梅家老宅的院子走到和平门,边走边记诵台词,记不住,再走回去,再问老师。仅仅学习京剧的碎步,就走得他的膝盖都肿了。他用“不堪回首”来形容那几年的生活。

梅兰芳练习台步的时候,踩上跷,在冬天的院子里踩跷跑,练到地面上泼了冰,能够不滑倒、不摔跤的程度,在台上才能有行动时“如风行水上”的优雅效果。一般演员的水袖功夫只有8种,而程砚秋会16种。程砚秋的师父荣蝶仙对程砚秋相当严苛,那时荣穿的是布袜,清晨起来,程砚秋要把袜子捧到他面前。因为自己的手不干净,沾着煤渣或灰土,冬天还有冻裂的血痕,不敢直接用手递袜子,就在手掌上放一块白布,把袜子搁在白布上,再捧给荣蝶仙。为了练腰功,程砚秋每天苦练下腰,中午饭都不敢吃。因为一下腰就会全吐出来。

新中国成立前学唱男旦的孩子都是苦出身,吃这么大苦,为的是将来出人头地。现在学唱男旦的人,初衷也是为了给自己找条出路。刘铮说,当年他投考戏曲学校,是因为学校当时承诺的“免学费、包分配”对他和他母亲来说有太大的吸引力。投考戏曲学校之前,他去过电视台,做过安利直销,也演过影视剧。胡文阁从小学习秦腔,离开秦腔剧团去走穴是因为剧团的“按资排辈”总也轮不到他。然而梅兰芳和程砚秋的时代,成“角儿”后的生活足以安慰过去的付出。当年风光,至今还是刘铮这样后辈们眼中的传奇:“据说当年梅老板演出,后台现大洋堆满了一桌子。”这样的日子现在的男旦演员根本就不敢想。即使是梅葆玖本人,演出一场也超不过2万元。刘铮这样的后辈,每月工资全部加起来不过1000多元。有时候刘铮会去“老舍茶馆”演出,一场报酬不过90元。

“男旦”的身份对刘铮没起到任何帮助。据说解放初期,周恩来曾对张君秋说,男旦到此为止。从那时起,中国的戏曲学校不再培养男孩学旦角。一直到现在,不培养男孩学旦还是各戏曲学校不成文的默契。在剧团里,男旦的地位也比不上女旦。刘铮进入中国京剧院后基本排不上戏。而对于在90年代初就能一首歌拿到2000港币的胡文阁:“现在支撑我的就是成就感。不是每个人都能先唱流行歌曲再回来唱戏,而且还能成为主演的。”

整个京剧环境都在变化。“京剧自身向哪里走都很难说。”在中国京剧院待过15年的徐城北感叹,“现在的京剧演员都没有以前的人用功了。”徐城北说,他记得当年马连良和袁世海合演《甘露寺》,演出前,袁世海会特别谦虚地和马连良琢磨对手戏:“同在舞台上,你有些独特的东西给我说说,对对。”而现在“咱们中国京剧院里,演老生的也有,花脸的也有。他们也演《甘露寺》,是不是也有这么详细对戏的?没有?能把单个的继承下来就不错了。人物和人物之间的交流没有了,这台上能好看么?”

说起来,李玉刚也是苦出身,他生在辽宁公主岭,17岁时因家里供不起他上大学,不得已离家闯荡,在西安一家歌舞厅里打杂,偶尔才能作为替补上台,直到他“男扮女”了,才开始在歌舞厅走红。李玉刚为了能红,也的确下了一番工夫。为了符合现在观众的审美趋向,他的妆是照着时尚杂志学的,衣服是自己设计、亲自绘画和亲自染色的。然而当日梅兰芳、程砚秋初有名气后,重视的并不是这些,而是积极寻求齐如山、罗瘿公等文人的建议,研究新唱腔、新剧本。梅兰芳本来号称会300出戏,到晚年精雕细琢到“梅八出”。胡文阁在90年代中期后,也逐渐认识到了自己的局限性:“虽然很红,但主流还是不承认你。年纪也越来越大。” 李玉刚梅兰芳刘铮年代程砚秋京剧边缘京剧演出戏剧爱情电影智利电影男旦胡文阁梅葆玖