生活圆桌(426)

作者:三联生活周刊(文 / 古十九,周水欣,布丁,李开周)

樊先生的四位厨娘

◎古十九 图◎谢峰

樊先生坚持“公司虽小,福利俱全”,招人谈价格时要费番口舌。比如当对方报出一个价,而他只愿出那个价的75%时,他会说:“我们公司办‘三险四金’,再加上车贴、午餐,其实你获取的远远不止你想要的那个数字。”最终令对方就范。

公司位于城市新区,餐饮业仍属蛮荒。樊先生原本在隔壁大厦大企业的食堂购买餐券,但是人家统统身着藏青制服挂着胸牌,樊先生及其属下一看便是闲杂人等,惹人侧目。樊先生还嘴硬,说:“吃食堂有什么意思,我们请个阿姨专门做饭送来。”

从此每每临近中午,人们都不住地向玻璃门张望,“嗷嗷待哺”。但不是每一次期待都有美好结局。这天厨娘一揭开主菜的盖子,所有人都倒吸一口凉气,菜盒表面是一个个的白方格子——一满层丰腴的猪白肉形成的美术效果,其他几道蔬菜则无精打采。樊先生惊诧于此菜脂肪的高度聚集,看员工忍气吞声地拿汤泡饭,便拍案说:“我们吃饭的钱就是靠这吃饭的人挣出来的,你竟然做这样的菜!”谁知这个厨娘在家做饭对家人的要求是“做啥吃啥,吃啥夸啥”,不允许有人质疑她的成果。双方开始对吵,并分别敲打筷子、汤勺以加重言语的力度。厨娘的丈夫本来在楼下等她,也被召上楼来助战,最后将餐桌掀翻。樊先生气得发抖说:“从明天起,你不要干了!”厨娘夫妇立即扬长而去。这些餐具都是樊先生公司资产,只得自己收拾残局。

第二位厨娘相安无事了一段时间,樊先生对菜金也没有什么特别概念,就是觉得大米消耗得太快。一次他外出,开车恰好路过厨娘家,已近中午,心想可以顺路把饭菜带到公司,免得她再跑。忽见厨娘拎出数十个沉甸甸的纸餐盒,进入巷口快餐店。等她走了,樊先生进店一打听才明白,这位厨娘将樊先生公司的大米煮了,以1元1盒的价格卖给快餐店。

她的继任者倒是守规矩,态度也谦卑。可一个员工吃了酸菜鱼后一下午都不是滋味,回想起来好像有一块鱼肉其实是肥皂,此时正在腹中冒着泡泡替他洗胃浣肠。再有一次,公司会计吃饭被卡了,忍到晚上去医院,发现不是鱼刺、鸡骨而是一根铁丝。

接下来的这位厨娘注重食品的清洁与安全,但她做菜爱合并同类项,经常在一餐中既有韭菜,又有韭黄;既煮大排又炒肉丝,屡教不改,直到有一天亮出了这样的菜单:洋葱、大蒜、蒜薹、韭菜,以冲天的干劲将同类属性的蔬菜来了个集大成。

樊先生目前筹划以现金的形式解决午饭,既省却了与厨娘们的交涉,又可将他许诺给员工的收入数字完全落在实处。

晒

◎周水欣

是在一些人气网站上认识的泱泱。那时候看了她发的一个旅行帖子,不讲山川大河,而是把去旅游地买的奇奇怪怪东西发上来共赏。于是我看到那些眼熟的银簪子、老绣片和民族披肩——那些地方,我也去过啊!而且泱泱发的图片都编辑得美丽、养眼,激发了我也写点我的宝贝的兴趣。于是我跟帖,一来二去,就相熟了。网上对我们的显摆有个术语,叫“晒”。互相晒自己的物质生活,是我们俩对话的主要内容之一,俗气吗?不觉得。

我们还会在“豆瓣”上斗法。原因是都喜欢书。看来看去,发现喜欢的书都类似。常常会互相问,最近买什么书了?书单发上来啊。贴上书单,发现80%的重叠,两人“哈哈”做会心状。又有时候问:“那本《超级嗜书狂》买了吗?”“没有,哪里便宜?你推荐的一定要买。”于是一串网址发来,图文并茂。咱们买书也在网上进行,折扣好,不用浪费时间去跑。虽然心里对相熟的实体书店很抱歉,但架不住网络的攻势强大。自从成了“豆瓣”一员,书友也增加了不少。有网友把她买的书逐本发上来展示,对比台湾版本、香港版本和大陆版本的种种,我对他们买书的渠道羡慕不已。发了帖子感慨,然后就收到留言有朋友愿意代购。

很多网络上认识的朋友都喜欢“晒”自己生活:年终时候晒晒奖金拿了多少,平时晒晒自己买了什么好东西,还有女的专门晒自己在世界各地买的奢侈品,在网上引来骚动,跟人家掐架掐得昏天黑地。有人说她显摆,她说我就是显摆了怎么样,你可以不来看啊。网友接着骂干吗不捐希望工程,她说捐啊我当然捐了,马上拍张照片上来,捐了30万元,希望工程给的证书。然后她掐道:“那谁谁,你也拍张证书上来啊……”掐架掐到最后,有点娱乐大众。

晒物质、晒情感、晒隐私、晒所有在现实世界里能晒不能晒的一切。反正对着的是无言的屏幕,可抒发、可发泄、可疏解、可意淫。满足了暴露癖、妄想症和偷窥狂的欲望,又可在现实生活里保持原有风度不失态。也算功德无量了。网络倒真像个无声的大太阳,可以将一切暴露于众,但又冷暖自知,所有嘈杂不过来自手下键盘的敲击声。

逍遥音乐会

◎布丁

我在中央电视台音乐频道看过一次“逍遥音乐会”的录像,这个音乐会是BBC举办的,历史悠久,演出形式活泼,观众也不那么拘谨。我看的那场录像是在伦敦、曼彻斯特等地同时举行的,有音乐厅里的演出,有露天演出,印象最深的是一首叫《耶路撒冷》的合唱,歌声响起,观众们就挥舞国旗,同声高唱。

后来查了一番,这首歌是帕里爵士谱曲,歌词来自诗人布莱克,其中有几句“给我欲望的弓箭,给我长矛,给我火的战车”。很像我们卡拉OK里总唱的,你是光,你是电,你是永远的神话。当然,伟大诗人的水平不会这么差,最后几句非常好,有翻译道:“思想涤荡于心不止,工具武器乃手不释,直至圣城建成人间。”相传,英王乔治五世听了这歌很是激动,想用这首歌取代《天佑吾王》当国歌。

英国国王一听歌就激动。很多年前,有个合唱团到我们学校演出,唱到《阿里路亚》的时候,报幕员解说,这是亨德尔的《弥赛亚》选曲,当年英国国王乔治二世听到这首歌的时候,激动得站了起来,从此之后,每当演出这首歌曲,观众都会站起来欣赏。她说完了,有几个同学站了起来,更多的同学哈哈大笑,歌声响起来,听着听着,越来越多的人站了起来,这大概就是伟大艺术的感染力。如果我们当时知道《阿里路亚》的歌词,一定会跟着一起合唱。

后来很少有机会听到演唱会了。直到我搬家到了北京朝阳区的望京小区。楼下,隔着条马路,有个带喷泉的广场,有两个回廊,还竖了个埃及方尖碑,这广场一看就是群众活动的好地方,每天晚上都有人在那里跳集体舞,晚上22点,“友谊地久天长”的曲子响起,舞会就散。街道组织个活动就在这个广场上举行,有老年秧歌舞比赛、有太极拳表演,偶尔还有商家弄个草台班子在那儿唱歌跳舞搞促销,观众或席地而坐,或蹲或站,很像逍遥音乐会。夏天时候,每周都有朝阳区文化馆组织的演出,最常听到的合唱曲目就是《歌唱祖国》,这首歌在我们这里的地位,大概和《耶路撒冷》在英国的地位差不多,据说在英国还有一首曲子也类似于“第二国歌”,那就是《威风堂堂进行曲》。

“奥运500天倒计时”来临的某天早上,我又被广场上调试音响的动静吵醒,起床往楼下看去,不得了,大横幅上的红字是“北京社区文化精英会”,铺上了红地毯,摆上了一溜儿钢琴,刷牙洗脸的当口,外面的歌声已经响起,是《欢乐颂》!赶紧奔到窗口,下一个却换成了一首美国歌,《啊,苏珊娜!》于是又回到洗手间,忽然,一段熟悉的旋律响起,是《纳布科》,——“飞吧,我的思想,展开金色的翅膀!”坐在马桶上,我都为我们北京拥有的文化氛围骄傲地站了起来。

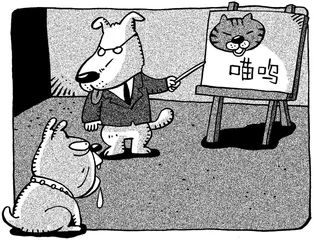

通过《九阴真经》学外语

◎李开周 图◎谢峰

《射雕英雄传》里有一部《九阴真经》,后半部全是咒语一样的天书,谁也读不懂,连最有学问的黄药师看了都挠头。幸亏后来一灯大师解开谜底,指出那些天书不过是用汉字记的梵文,当下“要郭靖将经文梵语一句句缓缓背诵,他将之译成汉语,写在纸上,授了郭靖、黄蓉二人”。

用汉字记外语,这招儿其实毫不出奇。还记得当年读初中,老师教我们学英语,有的同学就喜欢在单词旁边注上汉字,表示该单词的读音,比如说big,就注上“比哥”,toothbrush,就注上“兔子不拉稀”。这种方法当然很笨,因为汉字毕竟不是国际音标,不可能一点儿不打折地体现原声。

可是古代没有音标,古人免不了要用上《九阴真经》那一套。例如公元60年前后,南方白狼国的国王唐Qd向汉显宗献歌,这唐Qd是老外,献的自然是外语歌,乌里哇啦唱一通,满朝文武谁也听不懂,只好用汉字记下来歌词,歌曰:

偻让皮尼,且交陵悟。

绳动随旅,路旦拣雒。

我们看这汉字注音的歌词,就仿佛黄药师看到了《九阴真经》,想不晕菜都不行,只有懂得白狼国语言的高手,才能像一灯大师那样,根据汉字注音写出译文来。同理,我们也可以让古人晕菜一回,比如说,用汉字记下来那首欧美经典《Big World》,仅开头一句“比哥比哥我呕得”(Big big world),就能把秦汉唐宋元明清以来历代的语言大师折腾到脑神经衰弱。

古人用汉字给外语注音,可不只是记一首外语歌就完了,他们还用这种方法教外语,甚至编外语辞典。早在东周,中原人学四夷方言,就把楚音的“老虎”注成“於菟”,把吴音的“稻子”注成“缓”。想象一下,周朝皇族的外语课上,老师讲道:於菟,楚音之“老虎”也;缓,吴音之“稻子”也,请同学们跟我读,於菟——老虎,缓——稻子。这样教学,跟我们某些落后山区那最原始的外语课也挺像的。宋朝后期,蒙古人入主中原,为蒙古军队当翻译成为一桩好差使,于是各地私塾纷纷加开外语课,教学生蒙古话,其具体讲课方式,估计也是在小黑板上写上四个汉字“怯里马赤”,然后告诉学生,这就是蒙古话里“翻译”的意思。至于外语辞典,拿出明代的官修辞典《华夷译语》来,里面却见不到外语,只有那些古里古怪的汉字注音俯拾皆是,用这样的辞典学外语,不知道能把外语学成什么样子。

虽然不必再靠汉字注音学外语了,我们却没有理由庆幸,把一古人拉到今天的英语课上,让他读那难得一变的教材,做那曲里拐弯的试题,等十来年的时光匆匆溜走,他的英文水平未必会有多少长进,正如参不透《九阴真经》那样,他肯定也参不透我们的外语教学。 生活