伯希和:窃贼与汉学泰斗之间

作者:王星

( 伯希和 )

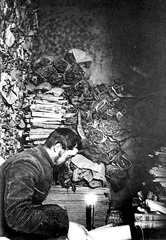

“当我置身于一个在各个方向都只有约2.5米、三侧均布满了一人多高、两层和有时是三层厚的卷子的龛中时,您可以想象我的惊讶。数量庞大的一批用绳子紧扎在两块小木板之间的藏文写经堆积在一个角落里。在其他地方,汉文和藏文字也从扎捆的一端露了出来。我解开了几捆。写本多是残卷,或首尾残缺,或中间腰断,有时仅剩下一个标题了。但我解读出的几个,时间却都早于11世纪。从这种初步探测开始,我便遇到了一部婆罗谜文的贝叶经装式经文,还有另一部回鹘文经文的几页文字。我于是迅速做出决定,必须至少是简单地研究一下全部藏书。我应该在此完成这项工作。从头至尾地展开收藏于此的1.5万~2万卷文书,这是无法想象的,我即使用6个月的时间也无法完成它。”

伯希和这样记载他置身敦煌藏经洞时的激动心情。

尽管是来到这一区域的第一支法国考古探险队,伯希和一行原本动身就“太晚”了些。虽然组织这次探险的“中亚和远东历史、考古、语言与民族国际考察委员会”早在1902年就已正式成立,但探险团真正启程却在4年之后。据伯希和本人日记记载,他们最初的考察计划也不过是赶去看看别国同行还剩下了什么。

带着典型慢条斯理的法国作风,伯希和带着两个探险团成员——军医路易·瓦扬(Louis Vaillant)博士和专业摄影师夏尔·努埃特(Charles Nouette)于1906年6月15日离开巴黎。瓦扬负责探险过程中地理测绘、天文观察和自然史方面的工作,而努埃特负责照片、图片资料拍摄和档案整理。10天后探险团到达当时俄属突厥斯坦的首府塔什干,但为等待从圣彼得堡运送大批行李物品的船只又停留了一个多月。8月10日,探险团到达安集延附近的奥希并在此组织了马队。沙俄当局给予他们种种方便并提供2名哥萨克人作为护卫,条件是探险团必须将马达汉(Emil Mannerheim)带入中国。到达喀什后,马达汉与考察团分道扬镳。

马达汉实际身负替俄国刺探军情以及为芬兰搜集文物的秘密使命,随伯希和探险团进入中国自然有他特别的考虑。新疆维吾尔自治区档案馆现存35件与伯希和探险团相关的档案,包括当时外务部就伯希和赴新疆游历事给地方政府机关的照会、札文,各地州县给上级官署的申文、奏章以及省府下发各地的批文、信函等。其中《1906年12月12日姚文林为报伯希和等人在温宿行踪给荣霈的电文》中提到:法国亚洲协会委托当时中国一位刘姓驻法大使出面,给与伯希和“通晓汉文,积学好古,雅负时望,请转行保护”的褒奖推崇,因而使伯希和一行在新疆期间得到特别礼遇与款待。并无此等“保书”的斯坦因在新疆探险期间曾得到当地政府“代雇驮马,遴派干役,沿途妥为护送,并饬经过地方头目人等宽备粮料、马匹、驮只,悉听购用”的照顾。伯希和一行所能得到的款待恐怕远远不止于此。

( 伯希和在藏经洞中挑选文献 )

( 伯希和在藏经洞中挑选文献 )

伯希和探险团沿途勘察各处遗址,虽然这些遗址大多已被发掘过,但探险团仍获得不少有价值的文物,尤其令探险团精神一振的是在图木舒克发现的大型佛教遗址群。离开图木舒克,又在库车进行了长达8个月的考古发掘工作后,1907年10月9日,伯希和一行到达乌鲁木齐。此时,斯坦因在哈密,他已经心满意得地掠夺过敦煌了。而到中国前伯希和并非对敦煌一无所知,但只限于那里的石窟造像;知道藏经洞的存在并获得第一部敦煌写本却是缘于他在乌鲁木齐与一位北京老相识的重逢。

载澜,字定甫,亲王奕恺第三子。1900年义和团运动兴起时力主“招抚”义和团。同年5月,载勋等受命统率京津义和团,载澜署右翼总兵,会同办理。八国联军侵占北平后,载澜被裁定为“祸首”之一,充军新疆永远监禁,当地人称“澜公爷”。

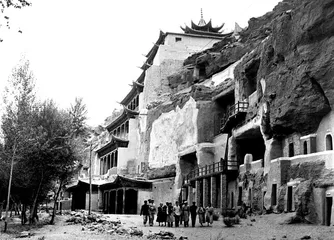

( 敦煌莫高窟近景 )

( 敦煌莫高窟近景 )

1900年,伯希和正在北京法国驻华使馆任职。据说使馆被围时伯希和曾对义和团发动了两次突袭:一次夺取了义和团的旗帜,另一次为被围困的馆员抢到一些新鲜水果。伯希和因此获得法国一枚荣誉勋章。

原本敌对的两人在乌鲁木齐重逢并握手言欢。酒酣之余,载澜赠给伯希和一部得自敦煌藏经洞的写本。敦煌写本会出现在载澜手中并不稀奇,王圆箓道士发现藏经洞后曾多次以写本馈赠当地官员,这些官员又大多拿来以礼物形式转送上级官员或要好朋友。有关这段历史的记述中还常见到一种说法:伯希和从曾任伊犁将军的陕甘总督长庚那里也得到敦煌写本一卷。不过,伯希和本人在1910年的一次讲演中说:“我在乌鲁木齐就听人讲到,1900年在敦煌千佛洞发现了写本。那位清朝将军只向我讲过只言片语。至于澜公爷,他却送给我一卷出自那里的写本。该卷至少可以上溯到公元8世纪。”

( 敦煌莫高窟壁画 《狩猎图》 )

( 敦煌莫高窟壁画 《狩猎图》 )

尽管敦煌写本的出现令伯希和眼前一亮,他并没有急于前往敦煌,而是继续按计划考察罗布泊中的“大海道”。1908年2月25日,伯希和来到敦煌千佛洞,而努埃特和瓦扬作为先遣已提前到达。伯希和安排努埃特按部就班地对千佛洞石窟进行拍摄、记录,自己前往敦煌县城找来王道士。王道士来到千佛洞,却推说藏经洞钥匙落在敦煌县城,又暗示伯希和,斯坦因曾给过一笔相当可观的钱。伯希和会意照办,终于在3月3日进入被他称为“至圣所”的藏经洞,并被允许在洞内阅读。先前斯坦因只能站在洞外查看王道士和蒋孝琬二人搬出的写本,与此相比,伯希和得到的待遇可谓优厚。

“从头至尾地展开收藏于此的1.5万~2万卷文书,这是无法想象的,我即使用6个月的时间也无法完成它。”伯希和这样回忆,“但我必须至少是全部打开它们,辨认每种文献的性质,看一下在何种程度上能有幸为我们提供新文献。然后将它们分成两部分,其一是精华和高级部分,也就是要不惜一切代价让他们出让的部分;另一部分是尽量争取获得、然而在无奈时也只能放弃的部分……尽管我非常勤奋地用功,这种分堆还是用了我3个星期的时间。前10天,我每天要拆开近1000捆卷子,这应该是创下一种纪录了:每小时打开100卷,跪在一个小龛中,用赛车一样的速度工作。我后来放慢了速度。这首先是由于我有点累了,文书捆包中的灰尘呛喉咙;其次是由于我那购买文书的谈判也激励我去赢得时间,否则就只会失去它们了。一项如此仓促的工作,当然是带有某种侥幸地进行。我可能会漏掉某几件文书,或者经过深思熟虑之后,我会把它们占为己有的。然而,我仍不认为忽略掉了任何最重要的东西,不仅仅对于一份卷子如此,而且对于一页破烂纸也如此,上帝才知道这堆破纸片中是否会有什么东西,只要它们未经过我的手,我就不能排除有我需要的东西的可能性。”

( 敦煌328窟唐代彩塑坐佛

)

( 敦煌328窟唐代彩塑坐佛

)

最后伯希和的筛选原则定为:选取背面有非汉文的卷子、带有写经题记的卷子、估计未入佛藏的卷子和非佛教的典籍与文书。筛选工作完成后,伯希和与王道士交涉,希望获取这里所有的藏品。已经与斯坦因打过交道的王道士似乎看出了此中利害,不肯应允。最后,伯希和以500两银子换取了他所挑选出来的精华。后世统计,伯希和所获敦煌文献共7000余卷,其中包括汉文2747件、藏文3175件、梵文13件、焉耆-龟兹语近1000件、于阗文75件、粟特文30件、回鹘文393件、西夏文211件、希伯来文1件。此外还有200多幅唐代绘画与幡幢、织物、木制品、木制活字印刷字模和其他法器。

从3月27日起,伯希和结束了在藏经洞的工作,重新开始对敦煌石窟的考察,这项工作又进行了整整两个月。5月28日,伯希和在敦煌城内度过了生日,并写了一天的信。

1908年6月8日,伯希和探险团满载文物自敦煌启程,经安西、张掖、兰州于8月22日到达西安。当年能携带如此数量的文物在西域畅通无阻并非伯希和一行的特权。直至1914年斯坦因再次入境时,吐鲁番县知事虎文炳在给当时的新疆外交特派员张绍伯的函文里还只是模糊记载:“惟查该游历(指斯坦因探险队)需用车辆、驼只、马匹甚多,询悉每考察一处,举凡一草一木、石块片瓦之属莫不装载而归,是以需用如此其多。”1915年9月3日,时任新疆省主管的杨增新明知斯坦因出境所携带的装有文物的“箱子一百玖拾口,计重一万七千斤,雇车十六辆”,仍然置若罔闻,“亦于七月二十五日另派人护解由莎车克里阳出境回国”。甚至当斯坦因将发现的文书交给地方官员审验时,该官员依然自信:“查此等字体不解其书法者模仿终属无用。”

伯希和探险团在西安又停留了一个月,一方面整理自西域所获文物,一方面在当地继续搜集文物、图书,其中包括自碑林府学巷段氏翰墨堂购得的清代著名学者张澍不少著作与未刊稿本。1908年10月2日,探险团到达郑州火车站。10月5日,伯希和一行随大批敦煌文物到达北京。

此后或许是伯希和与这批敦煌文物最耐人寻味的一段故事。

多年以后,胡适在一次讲演中说:“伯希和很天真,他从甘肃路过北京时,把在敦煌所得的材料,向中国学者请教。中国的学者知道这件事,就报告政府。那时候的学部——教育部的前身——并没有禁止,任伯希和把他所得材料运往法国了,只是打电报给甘肃,叫他们把所有石室里剩余的经卷都运到北京。”

傅斯年在《论伯希和教授》中也说:“王力先生等宣言之第三点,所说显与事实不合,一查伯君或斯坦因博士之著作,或一询当时学部经管员司便可知之……先是敦煌千佛岩寺之道士已于若干时前发现石窟,但未识其重要,伯君行经此地见而大诧异之,犹未取之去也。离敦煌后,路遇斯坦因,告以此事。斯坦因急忙一人独向千佛岩寺中贿买道士,约以‘暂借’作第一次之选择,捆载而去,此印度及伦敦所藏此项卷子之由来。及伯君再至,选三千五百余卷载之东来,将此事告之学部。当时中国政府一面许其出境,一面派人攫取其数倍之存余,此一提取乃更成浩劫。”

傅斯年文中提到:伯希和先于斯坦因知道藏经洞“犹未取之去也”、此后“再至,选三千五百余卷”,这种说法明显与伯希和本人所著《敦煌石室访书记》中记载以及伯希和、斯坦因在新疆等地出入档案记录不符。胡适的演讲中虽未提到伯希和与斯坦因“互通有无”,但与傅斯年一文相通处在于都认为伯希和自甘肃东至北京后便将自己的收获告知了中方。

关于1908年伯希和到北京时究竟对自己在敦煌的发现到底透露了多少,可查的记载似乎只有当时在京师图书馆任职的缪荃孙所著《艺风堂老人日记》。其中戊申(1908)十月廿五日条记:“伯希和到图书馆,言敦煌千佛洞藏有唐人写经七千余卷,渠挑出乙千余卷函,有唐人《沙州志》,又有西夏人书,回纥人书,宋及五代刊板,奇闻也。”

1908年北京学术界对伯希和自敦煌收获的评论,留在书面上的大概也只有这“奇闻”两字。几天后,瓦扬带着大批自然史搜集品乘船经广州回国,伯希和与努埃特前往南京、无锡,拍摄两江总督端方收藏的金石书画。1908年12月,努埃特乘船护送80多箱得自西域的雕刻品、绘画和写本返回法国。伯希和前往越南河内,到设于此地的法国远东学院述职。

1909年5月11日,伯希和由河内再度向北京进发,目的是为法国国立图书馆购买普通汉籍。6月初,伯希和首先到达南京,再次拜会了即将调任直隶总督兼北洋大臣的端方,并在端方所获吐鲁番出土的《且渠安周造寺碑》上题了字。8月中旬,伯希和抵达北京。

此次返回北京,伯希和是否主动向中国学者出示自己在敦煌的收获,这还是个争论不清的问题。当年留下的记载大多是:“敦煌得宝之风声藉藉传播”,伯希和不得不公开自己的发现。与这种说法略有矛盾的是,在河内时伯希和已经确认努埃特押送的文物抵达法国,如果再度前往北京时不愿公开自己的发现,伯希和没有必要随身携带部分敦煌写本,何况这部分写本还是伯希和依据他所了解的中国文人的口味精心挑选过的。

无论伯希和本人是否有意,北京的学者是通过端方这个渠道逐渐获知伯希和所发现的宝藏的。端方善诗文,好金石书画,当时与荣庆、那桐并称北京旗下三才子,幕下招纳了不少文人学士。端方得知秘闻当与裴景福有关。裴景福本人在谪戍新疆期间曾亲见来自藏经洞的画轴,而且在乌鲁木齐曾与尚未赶赴敦煌的伯希和会面。北京学者中首先知道这一秘闻的是与端方、缪荃孙等关系甚密的董康,经他介绍,罗振玉与王国维等人当即赶赴伯希和下榻处拜访参观。

1909年9月4日,北京学者在六国饭店设宴招待伯希和,出席者有学部侍郎宝熙、京师大学堂总监督刘廷琛、大学堂经科监督柯劭、侍读学士恽毓鼎、学部参事兼大学堂毛诗教习江瀚、大学堂尔雅说文教习王仁俊、国子丞徐枋、大学堂音韵教习蒋黼,还有董康、吴寅臣等。罗振玉因病未能出席。招待会上,恽毓鼎在致词中正式提出影印伯希和所获敦煌写本中精华文献的要求,伯希和表示“自可照办”。会后罗振玉又请端方协助,敦请伯希和出售随身所携和已运回国的敦煌写本照片,伯希和同意,回法国后将照片陆续寄出。

从伯希和处罗振玉还得知敦煌藏经洞内尚有写本约八千卷。罗振玉随即与大学堂总监督刘廷琛商议,提请学部电令陕甘总督将藏经洞所余八千卷写本收购运至北京。然而,运送车队一路东行,写本一路流散。沿途官吏层层劫夺,为了充数,一些写本被一拆为二、一拆为三。最终由京师图书馆接收时,所余写本仅六七千卷。

1909年9月那次著名的招待会后,罗振玉曾经在书信中感慨:“极可喜可恨可悲之事,所恨者国宝遭劫,此书为法人伯希和所得,已大半运回法国;所喜者已影印部分,并可尽照其余;所悲者不知是否尚有劫余。”但当时伯希和还未被中国学术界公开冠以“窃贼”之名,多年后还有中国学者这样称赞:伯希和来华购书,来此时即将此事告于中国人,临行时所购普通书及最近刊物之检查及放行事托之于古物保管会主持人马衡先生,以明其未曾携一古籍善本出境;比较日本人多通过使馆直运,不啻天壤之别。

伯希和真正被冠以“窃贼”之名始于1931年出版的陈垣所编《敦煌劫余录》。陈垣在序中直陈:“匈人斯坦因法人伯希和相继至敦煌,载遗书遗器而西。”1935年初,当时的政府决定次年将故宫博物院等公私方面收藏的文物运往英国伦敦,举办中国艺术国际展览会。为此专门成立了一个选择出展文物的委员会,伯希和也被推举为委员。1935年1月20日,《北平晨报》刊登一批学者联名发表的《我国学术界反对古物运英展览》的公开信。公开信不仅反对将文物运至英国展览,而且涉及到担任选择委员的伯希和。公开信中说:伯希和“向与英人斯坦因至甘肃敦煌,行贿当地道士,发掘古室,盗取无数唐代以前之古物,至今犹封存巴黎国家图书馆与英伦博物馆中,不知凡几。前岁斯坦因卷土重来,举国上下监视其行动,一时彼竟无所措其手足。今若欢迎伯希和参加此项挑选工作,不免前后歧视,自贬其尊严。英国之推此人来华,或有用意”。这一公开信发表后,傅斯年撰文代伯希和辩解,也即前文所提《论伯希和教授》。如今看来傅斯年的辩解未免有些捉襟见肘,但当时北京学术界倒似乎接受了这一申辩,在第二次发表声明时不再提及伯希和。

1909年后伯希和又多次来到中国,却再未进行考古探险。1916~1919年再度任职法国驻华使馆期间,伯希和曾有过新的遗址发掘计划,甚至提议与美国的华尔纳(L.Warner)合作,但终因经费困难作罢。中国不少学者都曾经伯希和推荐、安排前往法国查阅敦煌写本。据胡适回忆,对于前来查阅敦煌写本的中国学者,伯希和不仅予以引荐,还往往负责关照影印等事宜,其态度“和蔼可亲,饶有学者风范”。

虽然曾被斥为“窃贼”,晚年的伯希和却在中国学术界占据了至高地位。1945年,伯希和去世。翁独健在他为伯希和撰写的传记中对其推崇备至:“先生之学精湛渊博,几若无涯岸之可望,辙迹之可寻。举凡我国之目录版本、语言文字、考古艺术、宗教文化、东西交通以及边疆史地等,先生几皆有深刻之研究与精粹之论著。然详绎先生之著作,其所以能超越前人,决疑制胜,盖得力于先生之精通亚洲各种语文,注意版本校勘,与新史料之搜求应用。”

与此形成对照的是伯希和在法国学术界的地位。伯希和1909年10月24日回到巴黎时意外地受到了法国同行激烈的指责,认为探险团带回的不过是伪造的写本。此后法国学术界更有人怀疑伯希和在莫高窟所写关于敦煌写本的按语和评论是否属实,理由是:在荒野上和远离图书馆的地方,他怎么能详细地回忆起某些论据和原文。“赝品”一说经由多方证据澄清后,晚年的伯希和又被法国同行指责为著述缺乏系统。出面为伯希和辩解的倒是中国学者,翁独健这样申辩:“其实先生之治学精神,求精确不求广阔,求专门不求闳通,宁失之狭细,不宁失之广泛,此正先生之长处,悉足为先生病。”

伯希和是当时欧洲汉学家中为数不多强调要亲身前往中国、体验中国文化的学者之一。当时如英国的维列(Arthur Waley)这样著名的汉学家甚至都从未到过中国,而且坦言不愿前往,因为恐怕去后将打破他对中国的想象。早年前往敦煌探险应该算是伯希和身体力行自己原则的行动之一。能进入敦煌藏经洞是伯希和出发探险前没想到的,能凭借这些敦煌写本在汉学界一举成名或许也是伯希和当时没想到的,以至于与敦煌联系在一起的或好或坏的声名掩过了他在中亚考古及汉学领域的其他成就,这大概也是伯希和始料不及的。 罗振玉汉学泰斗窃贼傅斯年中国法国伯希和敦煌博物馆户外运动