吉美式的东方

作者:王星

( 埃米尔·吉美 )

慕名前去吉美博物馆的参观者常常忽略这样一个事实:吉美博物馆与至今仍与它隔河相望的埃菲尔铁塔其实落成于同一年,也即1889年。关于吉美博物馆,常见的另一种误解是:博物馆自创建起就以收藏东方艺术为目标。事实上,博物馆创建人埃米尔·吉美(Emile Guimet)的本意是要建成一座“宗教博物馆”。

吉美1836年出生于法国里昂一个富有的工业世家,年轻时便对宗教史产生了强烈兴趣。他热衷旅行探险,1865年的埃及之行使他将注意力转至古埃及的宗教信仰,并决定进一步研究亚洲宗教。1867年前往日本、中国与印度旅行期间,吉美收购了几百件相关图书、绘画与其他工艺品,这次收获构成了未来吉美博物馆最初的藏品。

自东方回来后,在巴黎距吉美博物馆现址不远处特罗加德罗(Trocadero)广场的一个展厅里,吉美组织了一场主题为“远东宗教”的展览,随后又在里昂组织了法国历史上第一次东方学者研讨会。1879年,吉美请建筑师在里昂专门建造了一座新艺术风格的大楼,作为自己梦想中的博物馆所在。然而,吉美的故乡对他的梦想并未给予积极的反应,在里昂建立的第一家博物馆惨遭失败,巴黎似乎成为唯一能实现他的梦想的城市。于是吉美将自己的收藏捐赠给法国政府。吉美博物馆的建造经费一半由吉美自筹,另一半由法国政府担负,而吉美本人获得终身馆长荣誉。在巴黎当局提供的场地上,对新艺术风格情有独钟的吉美再次请建筑师建起同一风格的大楼,这就是如今的巴黎吉美博物馆。

后来一位意大利传记作者对埃米尔·吉美这样评价:精明的商人,属于19世纪中产阶级,一方面梦想提升自身社会地位,一方面幻想将宗教与科学统一为一体。巴黎吉美博物馆的开馆仪式也多少带有类似的混杂味道。当时的一张照片记录了这样的场景:大厅内四处装点着花束,地板上也铺满花瓣,雕像与艺术品充塞整个大厅。一座11世纪的印度湿婆神雕像前是一位长裙及踝、遍身珠宝的女士。她年轻、漂亮,以20世纪初期的审美标准论颇为摩登。她正在为观众表演“向湿婆祈愿”、“公主与魔花”等舞蹈。十几年后,她由于一个完全不同的原因闻名于世:1917年,这位名叫玛塔·哈莉的女士作为德国间谍被处死。

按照吉美的理想,这座所谓的“宗教博物馆”甚至不应只是一座博物馆,而更多地作为一间“思想实验室(laboratory d'ideas)”,重点在于进行专项研究、培养学者与出版学术著作。基于这一宗旨,当时馆内的收藏完全依照宗教学脉络陈列,来自日本与中国的瓷器只作为可供参考的同时期艺术与工业代表产物另行陈列。1918年吉美去世,博物馆的收藏方向才发生根本转变,开始集中收藏亚洲艺术品。1927年,吉美博物馆划归法国博物馆总部,保罗·伯希和等人从中亚及中国带回的艺术品从此由卢浮宫转入吉美博物馆。不过,直至1945年卢浮宫将所藏亚洲部展品与吉美所藏埃及展品交换后,吉美博物馆才真正以“法国国立亚洲艺术博物馆”的名望为世人所知。

( 吉美博物馆馆藏绢画“千手千眼观音菩萨” )

( 吉美博物馆馆藏绢画“千手千眼观音菩萨” )

1996~2001年,吉美博物馆暂时关闭,进行彻底的内部翻新改造,加增地下两层,这是法国博物馆历史上仅次于卢浮宫改建的第二大博物馆改建工程。翻新后的博物馆里,原先依据宗教主题陈列的方式被更强调艺术风格与年代、地理脉络的陈列方式取代。能隐约看出原先博物馆陈列方式影子的是以“佛教”为主线贯穿的一、二两层陈列,来自敦煌的展品就位于博物馆第二层。

不过,从博物馆提供给参观者的游览图上并不能找到专门的“敦煌”字样。改建后的吉美博物馆在空间布局上讲求各分区间彼此掩映贯通,中亚及中国佛教艺术部的布局也是如此。该分部主管雅克·吉斯(Jacques Gies)颇为自豪地宣称:“这恐怕是目前世界上唯一以丝绸之路为线索布展的展厅。站在四面开通的展厅中央,参观者可以同时参照欣赏同一年代不同地区的艺术品。”然而,“敦煌艺术太过独特,所以单独陈列”。

( 吉美博物馆外景 )

( 吉美博物馆外景 )

在“丝绸之路”旁一间相对封闭的展厅里,来自敦煌的展品占据了半个展厅。色泽艳丽如新的几幅巨型绢画高高悬挂,确实令人震撼,但在数量上似乎与听闻中的吉美敦煌藏品数目相比少了许多。1927年最初进入吉美博物馆时,来自敦煌的展品曾被集中陈列在“伯希和画廊”。既是“画廊”,似乎应是整间展厅。关于这一问题,吉斯的解释是:改建前展厅相对狭小,展品的陈列也较拥挤,在质量与效果上并不及如今。在吉美从事过30多年修复工作的吉斯显然更乐于解说藏品的修复与保存。由于经费与技术原因,这些藏品不可避免地要分为“保存性收藏”与“修复性收藏”两类,每年能修复的不过三四件,个别藏品甚至要花费两年以上时间。选择性修复藏品并选择性展出,本身也是出于对藏品保存的考虑。至于吉美博物馆敦煌藏品的总量,吉斯介绍说共计有画卷250幅左右,其他艺术品100多件。“当然,”吉斯不无谨慎地补充道,“所有藏品都已编目公开,可以随时查询。”

“伯希和画廊”的名称改建后已不复存在,只在展厅内保留了一块不大的展牌简略说明“伯希和探险”的经过。指点展出画卷的修复细部过程中,吉斯有意无意地避开了那块展牌,同时提示说吉美的宝藏并不只在敦煌。

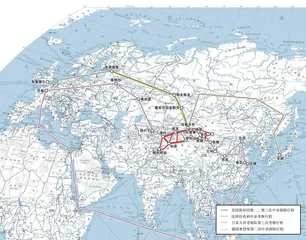

( 绘图◎陈凌 )

( 绘图◎陈凌 )

类似的谨慎与敏感几乎渗透在改建后的整个吉美博物馆内。现任吉美博物馆馆长让-弗朗索瓦·亚力格(Jean-Francois Jarrige)本人就曾反复强调要充分考虑亚洲参观者的特殊敏感性,同时表示这一观念并非缘自其他方面的考虑,而是发自一种贯穿他毕生的对亚洲文化与文明的兴趣与尊重。

亚力格的看法是:要吸引亚洲观众也就意味着避免以欧洲式的眼光诠释亚洲艺术与文化,也即避免猎奇式的“异国情调”(exoticism)眼光。过去3个世纪里,法国在中国与南亚的存在以及活动无论是文化、宗教还是商业方面都涉及广泛,对双方都具有特殊意义,而且在法国历史上占据重要地位。不幸的是,这段悠长而丰富的历史太经常地被降解为某些片断的印象或闲适时的情趣爱好。改建后的吉美博物馆应该力求避免重蹈覆辙。虽然对于亚洲与法国交流较少的地区(例如韩国、巴基斯坦、印度等),这种新的诠释方法有可能令当今法国观众疑惑;而对于南亚这样的地区,这一做法又多少有风险使法国观众觉得屈尊。

无论缘由与效果如何,改建后的博物馆陈列乃至新建的博物馆网站在一些细节上的考虑确实用心良苦。博物馆中大部分展品与宗教有关,而这些物品原本供奉在寺庙等宗教设施内,供人膜拜或在宗教庆典中使用,馆方相信:“保持相对宽敞的冥想空间”对于展现展品原貌有着至关紧要的作用,因此在1996年的改建中对空间分割与展台材料使用经过特别考虑,尽量使这类展品不与其他展品混淆,同时展台本身也避免分散观众注意力。

网站的细节考虑集中在网站配色和展品索引两处。在配色方面,最初设计采用了大量不同饱和度的红色作为背景与标志色,此后发现除部分艺术品外红色在亚洲艺术中并不常见,因而否决了这一过于法国式的“中国中心”思路,转而使用暗绿、深蓝与灰色。这种配色一方面与南亚、东南亚以及东亚的多种地貌相合,另一方面也呼应改建后博物馆本身使用的以木材、石料等天然材料为主的展台。以地图做展品索引则是因为这样一种考虑:依据国家与地区分别展示而不是将展品只按年代一概论之分类,这种方式更能迎合亚洲观众,使他们更清晰地看到并点选自己区域的艺术成就。为解决由此可能产生的一些敏感问题,网站上竭尽谨慎地对鼠标激活点做了繁琐设置。

除了门厅,真正保留了当年吉美博物馆原貌的大概只有一间现在已名不副实的“图书馆”。圆形大厅内密密麻麻上下两层书架,但都已圈围起来不供阅览。唯有这里仍沿用了20世纪60~70年代在博物馆内占主流地位的昏暗式照明,一层可供参观处陈列着浮世绘,踩着“吱哑”作响的地板一路看去,偶尔能感觉出当年风靡的所谓“异国情调”,虽然这些展品也许当时并不在此地陈列。

与“伯希和”相比,更适合与吉美博物馆联系在一起的名字应该是安德烈·马尔罗(Andre Malraux)。这倒不仅是因为来自高棉的藏品占据了馆藏相当规模的比例。如果也算是大盗的话,马尔罗的偷盗动机应该起于吉美博物馆的图书馆。就是在吉美博物馆的图书馆里,当年20岁的马尔罗读到了当时法国远东学院院长撰写的有关高棉文化的论文,由此开始把目光投向东方。马克西姆·普罗德罗米德(Maxime Prodromid s)根据部分法国远东学院未正式公开的档案撰写的著作中记载了高棉殖民政府与马尔罗之间的猫鼠游戏。马尔罗尽一切可能利用前者,将自己置于当局的保护羽翼下,伪称拥有一笔考古研究基金,信誓旦旦保证不取走任何发现,实际上却带全了各种工具、掠走了一切可搬运之物。高棉方面当初仓促批准马尔罗的申请,据说是被他的人格魅力、他的言谈乃至他的慷慨打动。仅一个月后,高棉方面终于发现这位年轻的考古家事实上一文不名。此后便是一系列闹剧:并未觉察自己已被监视的马尔罗仍试图将那批雕像偷运出境,当他与他那船600多公斤的赃物被截获时马尔罗不过23岁。

终究摆脱牢狱之灾的马尔罗后来以他的小说及其参加的种种抵抗活动出名。1960年起,马尔罗成为法兰西第三共和国首任文化部部长。在此任间,他提出了“无墙博物馆”(Museum Without Walls)的概念;也是在此任间,经过一番争吵,马尔罗终于进入吉美博物馆管理委员会。马尔罗的一位传记作者说:曾目睹一位大盗诞生的吉美如今反而得到这位大盗的庇护,轮回圆满了。

吉美博物馆在1996年的改建彻底改变了当年埃米尔·吉美设计的博物馆内部。以前的展厅或许是太富有“异国情调”,站在其中太容易令人想到不远处航海博物馆所代表的那个年代的探险精神,甚至有风险让人隐约嗅到门外法国经社理事会隐藏的冷冰冰的商业味道。馆方自信,如今的改建真正实现了埃米尔·吉美的东方梦想。其实,对于所谓“东方博物馆”,体察最细致入微的还是与吉美摆脱不清干系的马尔罗。马尔罗在他的《想象的博物馆》中曾这样写道:“如果说亚洲只是在欧洲的影响之下很晚近才认识什么是博物馆,那是因为在亚洲、特别是远东地区,艺术的凝视沉思与博物馆是无法调和的。在中国,除了宗教艺术之外,艺术品的愉悦首先跟拥有作品连在一起,尤其是跟外界的隔绝状态有关。绘画,不是被展示,而是在一个饶富雅致的业余爱好者手中一点一点被展开,每一幅画都对修整或是深化与世界的合一做出贡献。同时与很多幅画的相遇是一种智识的运作,完全与自然放松所引致的艺术性凝视沉思相对立。在亚洲之眼中,博物馆如果不是一个教育场所的话,就仅仅只能是一场荒谬的音乐会,其中连接与混合了各式各样矛盾的旋律,没有中场休息,也没有结束。” 博物馆美式艺术文化东方