“堑山堙谷”的秦直道

作者:王鸿谅地图上的直线

关于秦直道的最早记述源于《史记》。《秦始皇本纪》载有“三十五年,除道,道九原,抵云阳,堑山堙谷,直通之”。《蒙恬列传》中的记载稍微详细,“始皇欲游天下,道九原,直抵甘泉,乃使蒙恬通道,自九原抵甘泉,堑山堙谷,千八百里。道未就”。《蒙恬列传》中提到的“道未就”,研究者们从《史记》中找到了相应的否定解释,《秦始皇本纪》明确记载,直道修筑两年后,秦始皇死于东巡途中,胡亥与赵高等就是取途直道,率巡行队伍返回都城咸阳。

对于直道的工程量,《秦汉交通史稿》的作者、北京师范大学教授王子今有一个计算:“据粗略估算,以最保守的数字大略长度600公里,平均宽度50米,夯土路基厚50厘米计,秦直道的夯土土方量大约1500万立方米,按照汉代算术书《九章算术》中的比率,取土工程量大约2000万立方米。就是说,秦直道工程取用和移动的土方,如果堆筑成高1米、宽1米的土墙,可以绕地球半圈。”

根据史籍和考古发现推断出来的秦直道南北端点,现在基本有了统一的看法,南端始于秦林光宫,遗址位于现陕西淳化县西北梁武帝村境内,只残留土堆和石刻。北端终于秦九原郡治所,现在的内蒙古包头市西南部,同样也有土堆残留。因为现存的直道只是断续相连的段落,目前能考证出来的也只是大致走向,接林光宫北门,沿陕西旬邑、黄陵、子午岭向北,经富县、甘泉、志丹、安塞、榆林进入内蒙古,全长700公里。在地图上标出这几个关键地点,用笔连接起来,陕西省考古研究所秦直道考古调查工作队队长张在明强调,“基本是一条直线”,恰和了《史记》中“直通之”的记述。呈现在地图上的这条南北直道,基本平行于现在陕西境内的南北交通干线,只是相对偏西,最西处至甘陕边界。看起来简单的线路,复原起来相当复杂,即使现在,张在明说,“还有很多具体走向,其实并不清楚,比如从榆林究竟沿什么路线进入内蒙古”。

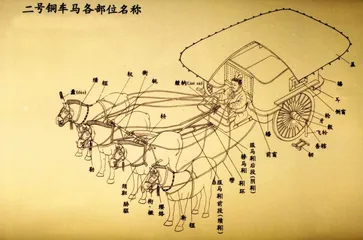

马是秦代的重要交通工具。公元前212年,秦始皇下令蒙恬修筑直道,对秦王朝的统治、物资的交流、交通的便利,都有积极作用

1975年,著名历史地理学者史念海在《文物》第10期上,发表《秦始皇直道遗迹的探索》一文,试图复原秦直道的具体行经路线,“为秦史研究开拓了一个新的领域”,也被视为现代秦直道学术研究的起点。现在能见到的最早明确记述直道经行地点的文献,已经迟至唐代,且只有两条,一条见于贞观年间编纂的《括地志》,一条见于元和年间撰著的《元和郡县志》,这也是史念海在复原直道的走向时,得以利用的直接史料。《括地志》原书已佚,这条记述见于唐张守节《史记正义》征引。张守节在疏释《史记·匈奴列传》所记秦始皇修筑直道一事时释云:《括地志》……云:“秦故道在庆州华池县西四十五里子午山上。自九原至云阳,千八百里。”《元和郡县志》在宁州襄乐县下记曰:“秦故道,在县东八十里子午山。始皇三十(五)年,向九原抵云阳,即此道也。”

不过史念海复原的秦直道,和张在明在地图上勾勒出的直道走向并不完全一致。他认为秦直道从林光宫北出后,即循子午岭北去,到合水县间水坡梁和黄草崾岘以后,却没有继续向东北延伸,“而是由黄草崾岘北随着子午岭主脉转向西北行,一直到达定边县南”。而后由定边县南再折向东北行,进入鄂尔多斯高原。张在明解释说,史念海复原的直道,沿子午岭主脉进入甘肃境内,而现在考古学界更倾向于统一的观点,是直道沿子午岭支脉北行,只经过甘陕边界,此后再没进入甘肃内部,两者的差别体现在地图上,形成了一个弓形,一个“绕了弓背的形状”,一个“走的是弓弦的直线”。

两条路线的差异,源于从80年代以来的实地考察发现。其中值得一提的是陕西铜川市宜君县文化馆孙相武个人的徒步考察。他也被张在明称赞为“徒步行走秦直道全程的第一人”。1980年延安地区搞大规模的文物普查,孙相武是南边14个县普查队队长,普查到黄陵县上畛子的时候,发现了很多秦汉墓,到上畛子农场的一个砖厂取土调查时,上到山上“突然就发现了山下有一条近60米宽的路”。孙相武回忆,从山上看下来,路上虽然长了杂草,农场甚至把部分地段开垦成了耕地,但路的形状非常清晰。他判断这就是秦直道。回到延安,孙相武把自己的发现告诉了画家靳之林,1984年,两人结伴同行,按照史念海复原的路线,徒步行走了安善到内蒙古的路段。对于直道的行经路线,产生了观点分歧。1986年冬,孙相武继续徒步之旅,一个人背着包从咸阳出发行至内蒙古,历时两个多月。1988年他发表《秦直道调查记》,并附上《秦直道考察路线图》,把考察路线和秦直道路线绘为一图,标以“完整秦直道”和“不完整秦直道”。这个路线和现在张在明提供的路线,基本一致。

从第一次徒步考察开始,迄今20多年,反复徒步勘查秦直道成为孙相武的个人爱好和研究方向,虽然学美术出身的他并不具备专业的考古训练,但20多年来从不间断行走,也让他自信对于秦直道的认知和感触,并不输给专业人员。这种徒步考察的艰辛,外人难以想象,孙相武回忆,“都是在荒无人烟的地方行走,拿着地图指南针和两个照相机,基本都是住在山上”。保存下来的秦直道,只是一段一段的,那些断开的地方,地貌因水土流失发生改变,或者是无法通行的密林深谷,或者是寻不着古道踪迹的河滩和平地。这种考察也变得特别耗费精力,沿古道徒步之外,不得不间或绕回公路,寻找可通行的路线,然后再离开公路,进入古道。史籍中“千八百里”的路线,落实在脚上,往往是倍数。孙相武还特别执拗,对于行走中存有疑惑的路段,他还会反复抽时间分段勘查,甚至“去个七八次”。

秦直道的考古猜想

作为考古队队长的张在明自己在90年代初也曾经徒步考察过秦直道部分路段,但是从严谨的专业角度,他更愿意强调,只有实地考古发掘,才能还秦直道最真实的面貌。不过关于秦直道,最具说服力的实地考古勘查,2006年11月才是起点。冬天并不是合适的考古时机,这个时间是由经费决定的,张在明笑称,“秦直道项目的经费2006年11月正式下达”,考古队于是选择陕西富县境内坡根底段的直道开始,因为这里“保存状况最好”、“最方便勘查”。如果不是诸多外因,张在明更希望能从直道起点淳化梁武帝村开始。还好这将是一个历时5年的项目,张在明也乐观地希望,后续工作能从起点开始,一段段选点,复原古道全部走向。

秦直道示意图

秦直道在陕西境内全长近500公里,其中富县就占90公里。此次的富县直道考古,从2006年11月30日开始,至12月18日,因为直道上土层冻达40厘米,无法钻探试掘而结束。这段直道位于陕甘交界的子午岭支脉上,海拔1100至1300米,南北走向,依次为葫芦河→坡根底→车路梁→第一垭口→第二垭口,全长约5.3公里,距富县县城90多公里。出县城,沿309国道一直西行,中途为直罗,著名的直罗战役所在地。记者实地踏勘时,正巧赶上立春后富县的第一场雪,国道在丘陵间绕行,地上间或残留积雪痕迹,一路行来没有任何收费站,途中仅有的几个小镇和乡村,农田之外,偶尔有零星散布的房屋和窑洞。在这段国道上通行的车辆也屈指可数。行至张家湾与雷家角之间的某个位置,路北依旧是蜿蜒的葫芦河,路南则出现了一个并不明显的黑色大理石碑状标识,上面注明“秦直道遗址”,立碑日期是1992年4月,这段遗址被公布为省级保护文物的时候。当地人也把这个古道称为“圣人条”。

富县文物局副局长李春阳做向导陪同,按孙相武和张在明的说法,“没有相关知识,就算到了秦直道也认不出来”。沿立碑处迂回上山,脚下地势逐渐开阔,手机中突然收到“欢迎进入甘肃庆阳”的短信,李春阳指着脚下延伸的地面,“这就是秦直道”。顿时惊诧。脚下杂草丛生的地面保持着数十米的宽度朝北面延伸,两侧或是深谷,或是明显呈切面状的山体,延伸的路面几乎找不到任何高大的树木。越往北走,越能清晰感觉到路的痕迹,虽然路面随着山势起伏,但那种路的形态却并未中断,根据考古队的测量,“现存路面一般宽23至26米,最宽处达47米”。只是站在古道上四处远眺,均荒无人烟。古道上也有三轮摩托留下的车辙,以前当地农民间或会上来捡拾柴火,不过封山后,拾柴的人也没了。这种荒凉,客观上成为秦直道得以保留的原因之一。

实际的考古发掘,让张在明对于秦直道的描述更有底气,“直道基本沿山脊选线”,这也被认为是秦直道最特殊的地方,张在明分析,它与陕北黄土土质坚硬有关,“考古发掘显示秦直道的修筑,在堑山开挖至生土,取平路面以后,即可通行。并没有发现明显的夯筑痕迹。该地的生黄土夹杂有礓石,质地细密、坚硬,今天的乡村公路也是照此修筑,可以行驶汽车”。“堑山堙谷”的叙述也得到了确认,“坡根底至第二垭口段直道的修筑以堑山为主,即将山脊的一侧(个别地方为两侧)向下开挖,取平路面;挖取的土填在山谷一侧,称为堙谷”。考古队还在直道上发现了一座清墓盗洞,并对其进行了扩挖。副队长刘彦博解释说,清人将墓葬放在直道上,说明在此之前,这条道路就已经废弃不用。

考古发掘的路面部分已经回填,不过还是可以看到路面土层的明显分层,按照考古队的计算,秦直道生土路面距地表的平均堆积厚112厘米,其中下层的路土层平均厚18厘米,占总厚度的16%。按年平均堆积厚度计算(2200年×16%)即352年,也就是说,路土形成的时间在几乎整个汉代。如果考虑到路土层的密度和坚硬超过其上的两层,其堆积的时间要超过352年,张在明说,“从两汉到魏晋或稍晚,可能就是秦直道频繁使用的主要时期”。这一推论,也与文献对秦直道的记载相合。通过此次发掘,张在明也总结出秦直道路面的一些特点,“中间路面突起,两侧分别有路肩,沿山的一侧修筑排水沟,沟中铺有礓石”。遗憾的是,这次考古虽然发现了汉代陶片,但并没有发现秦代遗物,“如果有人钻牛角尖以此否定这是秦直道,我们也很难有理由反驳”,而且,如果要从最严谨的角度印证这就是秦代道路,最有说服力的,莫过于在土层中寻找到那个时期的植物遗迹,并做碳14测定。这是最理想化的设想,实际难度很大。不过张在明并不排除在此后5年间的考古发掘中,可能会有这样的收获。

从淳化梁武帝村北行的直道,起点部分很难通过简单目测寻找,从陕西旬邑县石门关至黄陵县上畛子部分的古道,被认为是距西安最近的完整的秦直道遗迹。路宽三十米,在森林和植被的掩盖下基本完好,其中石门关就是古道延伸的一个明显标识,根据王子今的考证,秦直道沿线至今仍流传着关于秦始皇长子扶苏的传说,石门关尤其如此。直道的北端,目前通过对鄂尔多斯境内已探明的秦直道遗迹考察可知,在北起达拉特旗吴四圪堵村东北,南抵伊金霍洛旗掌岗图四队,全长约100公里的距离内,无论自然地貌如何,秦直道基本沿着约190°的方向逶迤南下,虽然在不同的区域内,整体略有不超过5°的左右来回摆幅。因此按照已知秦直道的走向,在不考虑陕西境内地貌特征等因素的前提下推测,它应该由红庆河古城的东侧南上,途经伊金霍洛旗的台格苏木,经乌审旗的呼吉尔图苏木,进入今陕西省榆林地区的小壕兔乡地界,途经的恰恰是沙海漫漫的毛乌素沙漠的南缘。

至于直道的意义和价值,其战略意义早已得到认同,循直道,秦始皇的大军从腹心之地的甘泉山到达与匈奴作战的最前线,只需要三昼夜左右。有了直道的支撑,“秦朝的全方位防御体系得以确立,进退有据的战略优势得以形成”。根据后来的文献记载,直道在汉代和两晋时期依旧沿用,成为军事和交通运输的主干道之一。■

秦直道的个人勘查路线图

张在明根据自己多年勘查经验,提供了一份为期11天,可供参考的秦直道考察行程表,具体行程和时间可根据个人兴趣调整:

第一天,西安至淳化,参观淳化县博物馆、甘泉宫、直道起点及行宫遗址,其中徒步行程为2至5公里,夜宿淳化。

第二天,淳化至旬邑,参观石门关、行宫遗址,徒步行程2至6公里,夜宿旬邑。

第三天,旬邑至玉华宫,参观子午岭直道,黑麻湾烽燧,夜宿玉华宫。

第四天,玉华宫至富县,参观张家湾直道、富县博物馆,徒步行程2至4公里,夜宿富县。

第五天,富县至合水,参观合水直道与烽燧,徒步行程3至10公里,夜宿甘肃合水。

第六天,合水至甘泉,参观甘泉县博物馆、方家河直道、引桥遗址河堑山痕迹,徒步行程3至8公里,夜宿甘泉。

第七天,甘泉至志丹,参观永宁直道、任窑行宫遗址,徒步行程3至10公里,夜宿志丹。

第八天,志丹至安塞,参观化子坪、鸦行山直道,徒步行程3至10公里,夜宿安塞。

第九天,安塞至榆林,参观绥德博物馆、扶苏墓、蒙恬墓、牛家梁直道、红石河直道,徒步行程3至12公里,夜宿榆林。

第十天,榆林至东胜,参观鄂尔多斯直道、博物馆、城梁行宫遗址,徒步行程2至4公里,夜宿东胜。p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Courier; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Courier; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 16.0px} span.s1 {font-kerning: none}

第十一天,东胜至包头,参观包头城南遗址(九原郡址)、包头博物馆,徒步行程2至6公里。 秦直道