杜世成“经营”城市模式的终结

作者:三联生活周刊文 / 吴琪 ,王家耀

政府应该作为的空间是什么?

表面看,青岛执政的6年给了杜世成空前的时机:一方面,国家停止福利分房后,老百姓的住房需求在2000年左右被激活,土地成为政府最大的财富;另一方面,青岛成为奥运会协办城市,奥运经济对当地产生极大的拉动作用。喜欢在各种场合宣传施政方针的杜世成,曾创造出系列口号:“全国重点中心城市”、“世界知名特色城市”等,青岛的知名度因此迅速提高。

比知名度提高更快的,是青岛一路飙升的房价,“二线城市有着一线房价”。2004年第4季度,青岛房地产价格同比上涨19.8%,涨幅在调查的全国35个大中城市中列第一位。随后,市内四区商品房销售均价由2004年的每平方米4384元,上涨到2006年上半年的每平方米均价6288.2元。形成反差的是,杜世成自己在2006年也提到,“现在青岛城市人均年收入水平1.2万多块钱,农民8000多块钱”。也就是说,在城市人口平均月收入1000元的青岛,市民们要承受每平方米6288.2元的高房价。

与之相对应的是沿海地区以外的老工业区发展滞后,本地居民的购买力在高房价面前几乎瘫痪。格局呈带状的青岛,因地理和历史原因,海的远近使城市经济由南往北梯次递减。而政府高额的土地财富收益,却人为扩大着这种差距。杜世成执政的几年,青岛投入基础设施的财力,“太多的金子贴在沿海‘脸面’上了”,因此青岛被称作“镶着金边的抹布”。中低价房源供给严重不足,使市民生活也显示出较大差距。

青岛市委党校一位教授撰文指出,2003年青岛市的建筑业GDP是112亿元,房地产业GDP是71亿元,两项合计183亿元,占当年GDP总量的10.3%。当地产行业成为市财政支柱之后,“这正是青岛害怕房价下降的根本原因”。

( 青岛房价一路狂飙,城市中心地段寸土寸金,土地出让成为政府重要的经济支柱 )

( 青岛房价一路狂飙,城市中心地段寸土寸金,土地出让成为政府重要的经济支柱 )

青岛体现出的城市发展困惑,并不是个特例。一个急于求成的城市一把手,在土地置换的暴利年代,将土地快速城市化的表面下,严重忽略了政府真正改善居民生活质量的功能。

青岛一位“人大”代表指出:“城市毕竟不是一个大公司,除了土地经营之外,政府应该作为的空间是什么?”

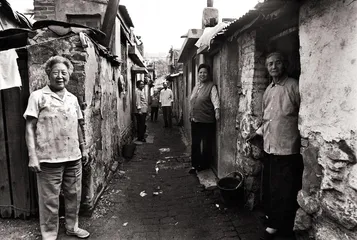

( 青岛市内四区在四五年间可供开发的空地基本开发完毕。1998年,崂山大院的老住户搬迁前合影

)

( 青岛市内四区在四五年间可供开发的空地基本开发完毕。1998年,崂山大院的老住户搬迁前合影

)

房价两端:土地政策的平衡点何在?

2007年1月21日,青岛市政府召开住房建设工作会议。市长夏耕提出,“住房这一商品具有特殊性,不能完全由市场机制调节,政府必须有所作为”。此举被看做青岛“杜世成高房价经营城市”的一个终结点。此时距杜世成被“立案调查”不足一个月,而杜世成之前广为人知的理念是:高房价不能人为打压。

( 1996年,拆迁前的青岛长青路

)

( 1996年,拆迁前的青岛长青路

)

青岛沿海岸线展开,由南往北,地价差异极大,这种差异也明显体现在房价上。以紧挨海岸线的市南区为例,东海路紧挨大海,以“无敌海景”著称,几十公里的海岸线遍布高档住宅,每平方米均价在一万二三千元;与东海路平行的香港路,距离海边几百米,每平方米价格便降下二三千元;再往北平移两公里的宁夏路,房价每平方米7000元左右。而离海更远的市北区、四方区、李沧区,房价越来越低。杜世成在2006年一次接受采访时提到,“青岛的房价虽然很高,沿海一线的别墅可能已经到了每平方米2万块钱,但是如果顺青岛一条街往北走,那就是每平方米2万元、1万元、8000元、5000元、3000元,最便宜还有每平方米1000元的”。此言一出,引起青岛百姓强烈的不满与争论:房价差距之大是否符合这个城市的发展规律,政府在其中起了什么作用?

房价对GDP的拉动,杜世成在2002年成为青岛市委书记后,第一次有了深切体会。在青岛市举办的“城市经营促进周”上,土地拍卖开始大规模推行。仅几天,市财政就获得土地出让金近5亿元,超出起拍价近60%。

而杜世成接手之前,青岛城市建设主要靠政府财政投入,市财政并不宽裕。有数字表明,1993年以后,青岛市每年都有大量财政赤字,为筹措基础建设资金政府唯有贷款,比如1998年青岛市用于基础设施的投资额为70.2亿元,其中国内贷款近16亿元,每年负债利息达到1亿多元;而当时全市的基础设施未完工程尚需投资50多亿元,在建总规模达到150多亿元。另外,青岛市是2008年北京奥运会的协办城市,与奥运会相关的基础设施投资缺口达200亿元左右。

在1998年国家停止福利分房政策后,杜世成赶上了商品房经济扩张的年代。他在多种场合表示,房价越高越说明青岛的经济实力强。1999年开始,青岛各区市陆续成立城市资产经营管理中心,重要内容之一就是拍卖土地。青岛市曾算过账,1元固定资产投资就可产生1.4元GDP,而在杜世成执政的2001年至2005年,占固定资产投资首位的是房地产,比例为1/3左右。

青岛一位参与房地产开发十几年的本地商人许力(化名)向记者提到,在政府操作层面上,土地储备制度原本担负着宏观调控房价的作用,“房价居高不下时,政府应该增大土地供应量,房价自然会下跌;房地产不景气时,政府可以缩减供应量,房价就会抬高”。而在杜世成执行的“房价不能下跌”策略下,政府基本政策是“一直压缩土地供应量、压缩楼盘项目”。“如果市场需求是300万亩土地,政府却长期供应100万亩,房价能不涨吗?”在有意制造的供不应求局面下,“政府手里的土地仿佛剥洋葱一样,每剥一小瓣都是利益”。

上世纪90年代初,全国第一轮房地产开发高潮中,青岛与海南、北海等地一样,也留下一些烂尾楼或已经入市尚未开发的土地。青岛本该按照国家政策及时清理闲置地块,但在各种利益链条下,“借着国家近期节约土地的政策,一些政府部门对入市土地重新做规划,原本只能建10层的地块,现在批准建20层,包括招拍挂体制,也有诸多不规范的交易”。青岛实现招拍挂体制后,由于本地利益相关方多,外来开发商长期进入不了。在“招拍挂”的同时,协议出让土地仍然长期占据相当比例。一位政府人士说,“杜世成领导的土地出让高峰阶段,也是相关利益部门‘出事’最多的阶段”。

于是能大幅提升地价的地段,即沿海和市中心地块,成为政府发展重心。青岛市房价高速上涨,2002年至2004年分别以7.6%、14.6%和15.2%的幅度逐年递升,2005年前三季度青岛房价累计平均上涨11.7%,在全国35个大中城市中仅低于上海12.4%的增幅,居第二位。青岛房价的快速上涨引起了广泛关注,并被银监会列为重点监控的八大城市之一。房产开发商唐炜说,“原本政府应该和老百姓是利益相关方,与开发商相博弈;结果成了政府与开发商利益与共,反而与老百姓形成了博弈关系”。

然而在GDP所谓高速增长下,青岛一位经济学研究者指出,在高房价压力下,青岛人的生活水平实际下降了。因为青岛的GDP主要是靠投资实现,以2003年为例,青岛最终消费对GDP贡献只有35.9%,而同期全国约60%,全世界约为80%。“也就是说,青岛的GDP不是靠消费拉动的,所以,青岛的GDP与全国和世界相比,远远不能反映青岛人的真实生活水平和收入水平。”

在住房方面,青岛市政府资料中表明:10多年间,青岛居民人均住房建筑面积不断增长,从山东省的倒数第一跃升到中上游水平,市区居民实现了“户均一套房”,在改善居民住房条件方面实现了历史性跨越。但从全国的统计数字看,以2003年为例,青岛市城区人均住宅使用面积只有19.4平方米,而同期全国城镇居民人均居住面积为23平方米,“远远低于全国的平均水平”。居民居住面积偏小而房价偏高成了制约青岛发展的重要因素。

青岛市一位“人大”代表向记者提到,以人均收入来衡量一个地区贫富差距的基尼系数,0是绝对平均,1是绝对不平均,0.4为警戒线,目前中国2006年官方公布的数字是0.48,被称为“偏大得不平等”。“青岛的数字,绝对不低于全国平均数,政府并没有在缩小差距上做太多实际工作。”

一个工业城市的经济现实

青岛不同区域经济差距之大,光是看外观,就有直接感受。杜世成在一次与网民的互动中也说,“大家不要看青岛沿海一线非常漂亮,但是青岛沿海一线往北推,四条街是一街不如一街,在北边的街是最落后的街。如果你在青岛的沿海看就是德国和瑞士的话,你要到了北半部可以说是到了世界上最落后的城市,非常破败不堪”。

2001年杜世成就任青岛市市长,2002年他作为青岛市委书记,正面临青岛发展方向问题。青岛一位资深媒体从业者分析,这个只有百年历史的海滨城市,历史上经过三次大的人口移民和城市规划发展。早期德国占领时期,奠定了青岛带状的城市格局,工业区一直在北部。日本占领时期,城市规划基本沿袭德国人的思维。建国后,青岛城市格局也变化不大。直到上世纪90年代,俞正声任市委书记时,青岛还是个局限于沿胶州湾东岸90余平方公里的狭长地带。1992年俞正声领导的市政府东迁,将原来位于老城区中心的地块出让,带动了东部开发。

1998年,当时青岛市委、市政府向广大市民做出了“绝不把棚户区带入21世纪”承诺,投入资金26.5亿元,实施了大规模的剩余棚户区改造,两年改造了市区剩余的24片棚户区,新建住宅195万平方米,2.4万户群众搬迁新居。这些举措成为青岛市民如今依然惦念的政绩,俞正声时期是“真心实意为改善居民生活办实事”。

杜世成来到后的策略是明确发展西海岸,建造高价房来拉升经济。而青岛作为一个工业城市,一位市领导提过,“我们的工业经济的比重过大,经济水平过低,运营效益比例不高所导致的这种城市的数据水平和经济总量的脱节”。杜世成自己也分析过青岛“收入水平和经济实力差距在什么地方”,他说,第一,青岛的民营企业发展不如国有企业发展得快,这是一个重要问题,富民重要来源于民营企业。第二,青岛在三次产业布局上第二产业比重过高,高于第三产业,第三产业现在40%左右,第二产业是52%左右。

青岛家电企业发达,有海尔、海信这样的大企业。但是“家电利润空间很低,现在电视机、电风扇、电冰箱、手机几乎到了亏本的时期。所以,工资水平比较低。再就是青岛这个城市经济总量与整个城市人口的比例跟一些城市比不是那么优化的。比如工业的城市人口占的比重比较少,非城市人口占得比较高”。

青岛一位经济学家对记者分析说,本应该属于政府作为的空间,杜世成却把缩小南北差距的任务,交给开发商了。杜的理论是,开发商的项目到哪里了,哪里的配套设施也就现代化了。但他忽略了一个重要问题:老工业区本来地理位置就不好,开发商不愿意去,如果市政府不有意引导,南北差距、贫富差距岂不是越来越大?

青岛市人大代表张非丛(化名)给记者举了这样一个例子,以青岛近几年重点打造的新区“崂山区”来说,崂山景区460平方公里,有100多公里处在核心景区。对于处在核心风景区内的14个村来说,按照相关政策,政府已经14年没有在崂山风景区里批准宅基地。当地农民生活方式变化极小,收入微薄。张非丛曾做过调查,“崂山市区内,都有吃不起馒头的人家”。

而崂山区沿海地块全部被各种房地产开发项目占据,特别是南部海岸线房产发达,房价每平方米都在1万元以上。崂山下属的4个街道,其中沙子口、王哥庄、北宅街道大部分土地在风景区内,不能开发买卖。以北宅街道为例,由于处在山区,可耕地少,政府禁止农民开采花岗岩后,农民收入十分单一,“大部分村级经济年收入不足5万元,有的甚至是零收入,村干部工资都开不出”。而中韩街道既不在风景区内,又沿着海岸线,成为政府和开发商都看好的“黄金地段”。中韩街道“麦岛”的开发成为这种反差的一个极端事例。麦岛下辖三个行政村,1000多亩土地,几乎成为青岛沿海大地块的“绝版”。政府将土地卖给某开发商后,最后拆迁补偿费达到每平方米8000元左右,“进了大门,从院子里就开始算面积,麦岛拆迁后家家都是百万富翁,千万富翁甚至也不少”。

张非丛感慨道:“现在崂山区要找出一块200亩的成片土地都没有了,子孙后代不用建国土局,也不用建规划局了,因为这一届政府把能批的地都抢着批出去了。”而难以规划的老城区、城中村的改造,政府并不积极。巨额土地出让金流向并不明确,张非丛说,“市人大并没有听取过土地出让金如何使用的汇报”。

政府投入:重脸面还是重全局?

杜世成一直倡导“三点布局、一线展开、组团发展”的大城市发展框架。1994年,崂山、黄岛、城阳区划入青岛市区范围,使得城区面积扩大了12倍,现市区面积为1102平方公里。这也客观上为青岛发展拉开了格局,中心城市实现了由“带”状结构向“品”字型布局的转变,然而青岛市内四区典型的南北差异却越来越大。

市人大代表张非丛分析说,沿海的市南区以发展三产服务业、金融、地产为主,十分发达。北部的四方区和李沧区是老的工业区,化工、冶金、石化等企业,以“二产”为主的经济完全不景气,老企业要么倒闭要么外迁,造成“老工业区空心化”问题突出。李沧区的22个市属企业,多数关停,“招商引资去不了”。老企业本来就在相对偏远的地带,土地不如海边地块值钱,“本身没有了效益,地块又不值钱,招商引资不爱去那里,而政府过多投资沿海脸面上的大型工程,这与我国大量老工业区的现实格格不入啊”。

杜世成大力倡导建设的滨海大道长282.1公里,起自胶南琅琊台终止于即墨丰成。杜世成将之看做城市大框架主轴,一条产业聚集的金项链、引来项目蜂拥的“黄金线”。它自西往东,依次规划琅琊组团、胶南组团、红岛组团、鳌山组团、田横组团,杜世成希望青岛“白天是个大公园,晚上是座不夜城”。

杜世成几年来明确的“挺进西海岸”的战略构想,希望将青岛经济中心西移,吸引更多投资。同时,各种大规划,比如大剧院、极地海洋世界、现代艺术中心海湾大桥、海底隧道等纷纷上马。一向擅于在媒体上宣扬执政理念的杜世成,在任几年间,提出的青岛城市发展新理念不断。

一位经济学教授指出,杜世成确实推出很多新概念,比如“经营城市”、“学习型团队”、“产业集群”等等。但他把“经营城市”的概念歪曲了,“城市功能非常广泛,并不只是集中力量搞土地财富。哪怕仅仅在房地产这一块,政府应该研究规律,利用手中土地资源宏观调控,而不是一味唱高调,鼓励房价畸形走高”。

“产业集群的想法是正确的,将工业集中,加快城市化进程,发展西海岸。但是这些讲究过于豪华了,比如人造的滨海大道、跨海项目、青岛大剧院等等,应该按照经济发展要求来做基础建设,而不是在财力有限的情况下,不顾城市经济总量,人为地制造豪华工程。”他认为以青岛目前的文化消费能力和财力,“10年后可以考虑这个项目,20年后才有建立大剧院的必要”。青岛当地一位演艺市场从业者也向记者证实,“青岛的文化市场消费能力很低,不管多大的明星来,演唱会能够不赔本就不错了”。而青岛市从1987年就正式立项规划的地铁项目,到现在还没有动工。市人大代表张非丛反问道:“城市腹地的交通问题,为何远远不及沿海的脸面工程重要?”如果上马工程的巨额贷款,是地方政府以不偿还银行为前提的,那么这些“忽悠多于实际功效的大项目,是不是该更加慎重呢?” 终结经济学青岛国家中心城市房价下跌青岛经营青岛生活城市模式房价城市经济青岛房价张非杜世成购房城市gdp