殉月者

作者:三联生活周刊文 / 吴戈

( “阿波罗1号”宇航员怀特(左)、格里索 菲(中)和查菲 )

( “阿波罗1号”宇航员怀特(左)、格里索 菲(中)和查菲 )

“阿波罗1号”

1967年,人类首次进入太空已经10年,一系列成功使美苏两国都信心十足,很多人开始以为征服太空难度不过如此。为完成肯尼迪总统提出的60年代末把人送上月球的目标,“阿波罗”飞船计划1967年2月进行14天的绕地球试飞。在3人机组中,指令长格斯·格里索姆参加过1961年7月的“水星-红石4号”飞船和1965年3月的“双子星3号”飞船任务,埃德·怀特1965年6月在“双子星4号”上成为第一位在太空漫步的美国人,只有罗格·查菲是新手。

1月27日是个星期五。上午10点,3名宇航员照例穿上航天服,登上卡纳维拉尔角航天中心34号发射台顶层。他们要在“土星1B”运载火箭顶端的飞船指令舱内训练。同正式发射一样,飞船内用100%的氧气加压,所有舱门都将关闭。因为不需要为火箭加注燃料,这次试验被认为“没有危险”,医生和消防队都原地待命。

当格里索姆坐进左侧座椅时,注意到有股异味,模拟倒计时立刻停止,检查后却没有发现问题。下午14点45分,弧光灯照亮了发射区,倒计时开始。然而整个下午问题不断,27名技术人员不停地解决故障,连通信也一直很糟糕,格里索姆大声质问:如果地面上都无法正常通信,又如何指望他们飞向月球呢?

18点30分,模拟已进行了5个半小时,技术人员疲惫地看着图像和数据,都希望早点结束试验回家过周末。这时不安的迹象出现了。

( 火灾过后的“阿波罗1号”指令舱 )

( 火灾过后的“阿波罗1号”指令舱 )

18点30分21秒,飞船有一点摇动,宇航员的脉搏和心跳都有所加快。

18点30分54秒,瞬时功率突增,虽然飞船轨迹曲线几乎没有动,但可以肯定指令舱内长达32公里的电线某地方出现了严重的短路。

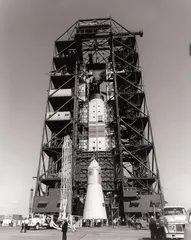

( 在发射塔上的阿波罗飞船

)

( 在发射塔上的阿波罗飞船

)

18点31分4秒,“火,驾驶舱着火了!”格里索姆在对讲系统里惊叫起来。火从他的座椅下迅速向左侧蔓延,仪表板和储物区都燃烧起来。坐在中间的怀特疯狂地试图释放6个内舱门锁。报警信号灯亮了,警报声也响起来。

“阿波罗号”所用的舱门设计原来相对简单,着陆后靠爆炸螺栓打开。1961年,正是格里索姆驾驶“水星4号”时过早炸开舱门,返回舱进水下沉,差点把他淹死。3层的新舱门矫枉过正,单是内层密封门就只能由中间的宇航员分别独立释放6个套筒,才能从里面打开。

( “阿波罗1号”宇航员怀特是第一位太空漫步的人

)

( “阿波罗1号”宇航员怀特是第一位太空漫步的人

)

18点31分12秒,火焰很快包围了一切可以燃烧的东西,火舌在格里索姆左边的氧气释放阀附近翻腾,使他无法释放舱内迅速增大的压力,更无法扑灭充满氧气的大火。

18点31分16秒,“我们着火了,让我们出去,我们自己也烧起来了!”查菲的话音未落,达到极限的压力就撕开了指令舱外壳,火焰和滚滚浓烟涌出飞船。对讲系统传来最后的喊声,然后归于沉寂。

( 60年代苏联首批宇航员。中间着西服者为航空总设计师科罗廖夫,系领带者为加加林 )

( 60年代苏联首批宇航员。中间着西服者为航空总设计师科罗廖夫,系领带者为加加林 )

18点31分25秒,燃烧的管道产生的致命毒烟进入了环境系统。飞船破裂后仅10秒钟,里面的气体就足以致命了。

18点31分30秒,已经无法从外面救援宇航员,3人都大面积烧伤,迅速陷入昏迷,三四分钟后无可挽回地死去。

( “联盟号”飞船

)

( “联盟号”飞船

)

在飞船外,当电视画面闪过一道强光,接着传来金属裂开的巨响时,以为飞船就要爆炸的技术人员急忙逃离。爆炸没有发生,他们又提着灭火器冲回来,却被火焰逼回。他们不停地呼叫飞船,却毫无反应。悲剧发生5分钟后,5名地面人员终于打开舱门。在袭人的热浪中,他们已经看不见宇航员。3分钟和6分钟后,消防员和医生相继赶到。因为航天服材料烧熔,宇航员已经和舱体粘在一起。事后发现,随着舱内气压增加,根本无法从内部打开舱门。

全世界都无法理解的是,事故发生在载人登月还未升空前。调查委员会第二天即告成立。1月29日,3家新闻机构的代表被允许进入现场,但不允许提问。记者乔治·亚历山大后来描述道:几个月前还骄傲地展示过的崭新飞船内部已呈瓦灰色,可以看到裸露的金属和烧毁的电缆,窗户一片漆黑,指令舱地板上到处是残骸,充满电线烧焦后刺鼻的烟味。几乎所有东西都烧毁了,只有怀特头枕附近还有一页模拟飞行计划书残片。

( “联盟1号”徽章

)

( “联盟1号”徽章

)

1月31日,3名宇航员按军礼下葬,格里索姆和查菲安葬在阿灵顿国家公墓,怀特安葬在西点军校。祸不单行,葬礼当天在得州的布鲁克斯空军基地,也有两名飞行员在充满氧气的压力舱中烧死。

经过一系列听证,1967年4月5日提交的报告承认,指令舱和整个“阿波罗”系统都忽视了安全。舱门设计者忽视了地面紧急状况下的逃生,指令舱内有好几种易燃材料,应急救援也准备不足。

( 科马罗夫 )

1967年夏,新的宇航员小组成立。11月,巨大的“土星V”火箭成功完成首次无人飞行,此后保持了100%的成功率。21个月后的1968年10月,载人“阿波罗”飞船任务重新开始,12月“阿波罗8号”在月球轨道上渡过了圣诞节。登月成功后,“阿波罗1号”徽章的复制品被放在月球静海的尘土之中。也许将来人们会以他们3人的名字来命名月球上的定居点。“毕竟,探索太空是值得冒生命危险的。”格里索姆曾经这样说。

“联盟1号”

( 1967年1月31日,“阿波罗1号”遇难的 3名宇航员按军礼下葬 )

太空竞赛中,技术和资源从来并非总能与政治需要同步。“阿波罗1号”受挫的同一年,苏联人对成就的需要更紧迫——这一年是十月革命50周年,发射人类第一颗卫星10周年。在此之前,苏联已经一次又一次制造出太空壮举——1957年,第一颗人造卫星和第一只太空动物;1959年,第一颗抵达月球的探测器;1961年,第一次载人飞行;1963年,第一位女宇航员;1964年,第一次多人飞行;1965年,第一次太空行走。成就令人眼花缭乱。美国宣布登月计划后,苏联也开始暗中发力。

1967年4月23日,塔斯社发布了一条同以往一样含糊其辞的简短新闻:莫斯科时间当天3点35分,“联盟1号”载人飞船从拜科努尔发射场升空。飞船上乘坐的是曾驾驶“上升1号”飞船获得“苏联英雄”称号的弗拉基米尔·科马罗夫上校。

西方猜测:这是苏联自1965年3月以来的首次载人飞行,将试验一种新型多人飞船,很可能将用于登月。此前,用于和美国“双子星号”竞争的“上升号”飞船虽然实现了首次多人太空飞行和首次太空行走,但为了多设座位和增加气密舱,取消了应急弹射救生系统和很多装置。1966年1月,苏联航天灵魂人物科罗廖夫逝世后,接替他的副手瓦西里·米申说服上级,放弃了“上升号”,打算用“联盟号”承担载人登月任务。

由于还缺少地面试验设施,苏联载人飞船很多系统需要在不载人发射中检验。1966年11月28日,以“宇宙133”代号为掩护的首次试飞一入轨就姿态失控。费尽周折启动再入程序后,又发现下降走廊过于平缓,可能落到中国境内,只好启动自毁系统。

12月14日的第二次试飞更不幸。离主发动机点火只剩几秒,自动控制系统中止了倒计时,发射台的摆杆重新摆向箭体。技术人员刚走出掩体想看个究竟,一声巨响,逃逸火箭发动机启动了。就在人们四散奔逃时,飞船和火箭相继爆炸,所幸没有任何伤亡。

1967年2月7日,代号“宇宙140”的第三次试验中,返回舱前部防热罩的一个维护口盖基本被烧穿,飞船内部严重受损。挺过再入段后,飞船又碰巧砸在海面一块浮冰上,漂浮几分钟后沉入亚速海。

三次事故,说明“联盟号”的设计显然还有严重缺陷,按计划下一次就要载人,米申主张再做几次不载人试飞,为此他甚至拒绝在飞行任务书上签字。但是,苏共中央依然决定4月1日发射“联盟1号”,是否有人站在米申一边,质问这种情况下为什么要让宇航员冒生命危险,迄今还不得而知。

志在必得的苏联对这次发射甚为张扬,西方几个月前就获悉:飞船非常先进,只飞一次就能让“双子星号”的所有成就黯然失色。据说,科马罗夫乘3个座位的“联盟1号”升空后,瓦利里·比科夫斯基、叶夫金尼·赫鲁诺夫和阿里克谢·叶里西耶夫将乘“联盟2号”于次日升空。两艘飞船对接后,赫鲁诺夫和叶里西耶夫将身穿舱外活动航天服从外面转移到“联盟1号”,实现世界上首次宇航员太空转移,这可能应用到登月飞行中。

虽然事后苏联否认有这样的计划,但当时的合影照片上能看到宇航员训练主任卡马宁中将与尤里·加加林(当时是科马罗夫的替补)、比科夫斯基、赫鲁诺夫和叶里西耶夫在一起,还能看到叶里西耶夫身着舱外活动服。苏联新型航天器初期发射从来不给数字编号,但这次一开始就称为“联盟1号”,也说明很快还有第二艘。

4月23日,“联盟1号”如期发射。24日4点50分发布的消息称:飞船和宇航员一切正常。随后9小时没有官方消息。12点27分,塔斯社和莫斯科广播电台联合宣布:“宇航员科马罗夫在结束‘联盟1号’飞船试飞时不幸牺牲。”随后的报道说:当降落伞的主伞在7公里的高度展开时,伞绳发生缠绕,致使飞船高速下降,导致科马罗夫身亡。

这是世界上首次有人死于航天飞行途中。美国刚刚从挫折中恢复载人飞行,苏联又陷入了事故调查。有传言说,这次飞行从一开始就麻烦不断。苏共中央书记处书记乌斯季诺夫领导的调查发现:降落伞出伞受阻竟是伞箱内外的压差和摩擦阻力所致,该系统的4次投放试验均未发现这一隐患。因为下降速度太快,飞船前部防热罩也未按要求在3000米高度被抛掉,制动发动机也未正常工作。如果发射了“联盟2号”,损失不堪设想。

1968年3月,加加林在驾驶战斗机熟悉技术时,因机械故障和空中管制混乱而撞地牺牲。经过两次无人对接试飞后,未载人的“联盟2号”最终于1968年10月发射,一天后与有人的“联盟3号”在轨交会,但对接仍然失败。直到1969年1月,“联盟4号”和“联盟5号”才完成了1967年原定的完整任务。

科马罗夫之死

4月23日2点,科马罗夫被叫醒。当他3点整到达发射场时,飞船已出现过203处大大小小的故障。在前往发射台的车上,科马罗夫心事重重地向其他宇航员表示了不祥的预感。3点35分,火箭升空,科马罗夫的命运被锁定。540秒的上升段很顺利,科马罗夫成为苏联第一位两度进入太空的宇航员。

与火箭分离后,飞船左侧的太阳能帆板没能展开(事后查明是被整流罩挂住),这造成电力不足,即使加上备用蓄电池,也只能支持19圈。姿态控制传感器的镜面也被发动机排出的水蒸气污染。短波无线电失灵,只能通过超短波系统与宇航员联系。

第3圈,太阳能帆板仍然卡着,飞船手动定向失败,塔斯社的报道是科马罗夫状态良好。第5圈,飞船旋转越来越厉害,塔斯社称飞行计划正在完成中,高层仍然要求发射“联盟2号”。到第13圈,科马罗夫报告几次为飞船定位仍未成功,电力下降明显,舱内越来越冷。第二次发射终于被取消,科马罗夫的安全返回成为焦点。

科马罗夫的妻子瓦伦蒂娜被接到飞行控制中心与丈夫通话,她是几小时前才从宇航员帕威尔·波波维奇那里得到丈夫升空的消息的,她丈夫从来不告诉她什么时候“出差”。在很可能是最后诀别之际,她顽强地止住了泪水。

在土耳其伊斯坦布尔近郊的美国空军基地,情报人员正监视着“联盟1号”的进展。据称他们录下了科马罗夫与地面的通话,包括夫妇俩的痛苦对白。最后,不堪忍受的科马罗夫要妻子先回家。

尝试将右侧太阳能帆板朝向太阳失败后,科马罗夫必须靠手动定向系统返回地球,加加林负责引导和鼓励他,但地面能做的并不多,成败系于科马罗夫自己和故障缠身的飞船。

第17圈制动失败,着陆改在第19圈。谁都清楚:依靠手动定向返回不光难度极大,从未专门训练过,而且只有一次机会。苏联总理柯西金直接与科马罗夫通话时,所说的已经是祖国为他感到自豪,将永远怀念他之类。西方没有听到科马罗夫的回答。

在巨大的精神压力下,科马罗夫准确地完成了操作,飞船以过载很高的直接弹道方式再入大气层。飞出无法通讯的黑障区后,地面又听到科马罗夫的声音,平静而沉稳。人们相信:奇迹发生了,剩下的程序不会有什么问题。高层接到报告:苏联又一次具有开拓意义的航天飞行胜利结束。几位高级官员的军用专机直奔备用回收区。

谁也没有料到“联盟1号”的主伞会卡在伞箱内。飞船安全系统发现了问题,却无法将这套伞切断,因为这只有当主伞拉出时才能做到。救命的备份伞拉了出来,却一头与还连在飞船上的引导伞缠绕起来。

科马罗夫再也无力回天,上午6点24分,返回舱以90公里/小时的速度撞向奥伦堡附近的草原。被摔开后,原本用于减速的制动发动机爆炸,引起火灾。后来,首批直升机发现“联盟1号”残骸时,熔化的金属还不断滴落在烧焦的地面上。

来自着陆区任何表明飞行失败的消息都被控制。事发两小时,卡马宁在距现场65公里的机场降落时,得到的报告自相矛盾,有的说飞船降落并燃烧,但找不到宇航员,有的说严重烧伤的宇航员已送往3公里外的医院,甚至有谣传科马罗夫在保加利亚或西德着陆。又过了3个半小时,卡马宁才目睹现实,逐级报告给正在捷克斯洛伐克参加各国共产党会议的勃列日涅夫。

事发12小时后塔斯社发布了消息。4月25日凌晨,科马罗夫的灵柩运抵莫斯科火化,超过15万市民前来送葬。

新一轮竞赛

2008年10月,美国将发射“月球侦察轨道器”,探测月球表面的细节,为以后选择可靠着陆地点。同时发射的还有一枚“月坑观测和感知卫星”,绕月飞行3个月后将撞击月球。2020年前,美国宇航员将首次重返月球,4名宇航员将短暂停留一周。此后逐步扩建月球永久基地,最终使宇航员能持续居住180天。

已成功回收返回舱的印度在瞄准2014年实现载人飞行的同时,也将2020年登月作为下一步目标。日本今年春夏即将发射的“月神号”探测器将绕月飞行一年,还将向地球转播从月球角度看到的“地升”奇观。再经过两次机器人任务后,希望2010年实施载人探月,2030年建成有人活动的月球基地,可供2~3名宇航员每次停留半年。

中国的“嫦娥一号”绕月卫星定于今年春季升空,但该计划的二期和三期尚未正式立项。预计2009~2015年实施的“嫦娥工程二期”包括两到三次软着陆勘察,第一个着陆器可能2012年到达月面。2017年开始的三期工程仍着眼于机器人探月。传言2024年的“嫦娥工程四期”将实施载人登月,目前尚属猜测。实际上,鉴于登月工程的难度,中、日、印都还有很长的路要走,目前估计的日程,特别是谁比谁抢先,更多的只是心理价值。 殉月者