该穿成什么样,才能在时尚江湖混?

作者:李孟苏

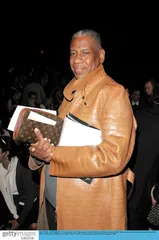

( 安德烈·里昂·托利是 时尚业内少有的非洲裔 )

时尚业人士该穿成什么样?

“你!站起来让我看一看!”一个男人对公司新来的同事安德里亚用“很好听的假声”说道。安德里亚惊愕地回过身,看见面前的这个语气高慢的男人至少有7英尺高,皮肤被晒成褐色,肌肉发达,身材健美,看上去要比实际年龄年轻10岁。他的“身体看起来好像要从他的粗斜纹棉布……女式紧身连衣裤里迸发而出了!天哪!他穿着一条女式紧身连衣裤,一条粗斜纹棉布、单件女式紧身连衣裤。他的裤腿紧绷,腰部系着皮带,袖子被高高地卷了起来,还披着一条披肩。其实那是一条毯子大小的毛皮披肩,它在他的粗脖子上缠了两圈。一双网球拍大小的黑色军靴穿在他的大脚上。”

如果你上班第一天就碰见这副打扮的男同事,大概会被吓一大跳。如果你去上班的公司是家时装杂志,这个怪里怪气的男人是时装编辑,你肯定会由衷地赞叹:时尚圈里的人就是不一样,他们就该这么穿。

关于时装编辑、时尚评论家、专栏作家的穿着,众人一向有两个很极端的看法。有人说他们穿得难看,有人夸他们生下来就有穿衣打扮的本事。他们有自己的专属“俱乐部”:一年两次的时装周——这帮坐在前排的人精把时装周搅和成了一个热闹非凡的马戏场,穿得好看的、难看的、奇怪的都聚到一块了。四大时装周和四大时尚之都的风格各有不同,出没于其中的时尚圈人士穿着也各有千秋:在纽约精心地修饰,到伦敦艺术地混乱,去了巴黎漫不经心地各穿各,上米兰就要炫耀名牌。有人说他们的穿着预示了下一季流行,可他们身上的所谓时尚元素太丰富了,你很难看出哪些东西会流行。当然大家也有一些共同之处,比如所有媒体人士、买手都喜欢罗莎(Rochas)和兰文(Lanvin),每个人都喜欢哈尔玛特·朗(Helmut Lang)、巴黎世家(Balenciaga)、古奇(Gucci)、侯赛因·查拉扬(Hussein Chalayan)、川久保玲、普拉达、伊夫·圣·洛朗。

大致分来,这些从一个国家奔波到另一个国家,从城市的一条街道奔波到另一条街道,然后把尊臀放在秀场第一排金丝绒椅子上,让人肃然起敬的各路神仙基本上按两种风格打扮:出位,规矩。

( 意大利版《Vogue》主编安 娜·皮阿杰,人称“垃圾婆”

)

( 意大利版《Vogue》主编安 娜·皮阿杰,人称“垃圾婆”

)

拼的是出位

时尚圈是名利场,出来混终究是要出位的,大众认为时装编辑就该出位,不如此就没有评判的能力。因此,时尚业多的是在裁减非常得体的长裤外裹一条范思哲巴洛克风格纱笼的男人,和拿铁链子当腰带的女人。

( 《Tatler》杂志时装总监伊莎贝 拉·布洛喜欢古怪的帽 )

( 《Tatler》杂志时装总监伊莎贝 拉·布洛喜欢古怪的帽 )

比如上述那位穿女式紧身连衣裤的男编辑。他是流行小说《穿着Prada的女魔头》中权威时装杂志《天桥》的编辑。有人说这部小说映射的是美国版《Vogue》,对号入座,此绅士有可能是《Vogue》主编安娜·温特的红人、该杂志时装编辑安德烈·里昂·托利(Andr Leon Talley)。托利也酷爱用假声说话。他在时尚圈很引人注目,一是他身高2米,二则在白人占绝对控制的地盘上,他是极少有的非洲裔。

大约是1996年,巴黎,约翰·加里阿诺的一台新装秀后台。托利抓住名模莎洛姆·哈罗美丽的手,拖长了腔调说:“你是色狼的皇后——”又说,一会儿你在T台上某个时刻要表现得活泼顽皮一些。过了会儿,哈罗穿件宽松得好像用了50米料子做的象牙色雪纺修女式罩袍出来了,和托利同坐第一排的人众口一词,大赞:只有天才才做得出这样的设计!从此加里阿诺在江湖的地位再也无法动摇。

( 时尚界女“魔头”安娜·温特

)

( 时尚界女“魔头”安娜·温特

)

另一时装杂志《Tatler》的现任时装总监伊莎贝拉·布洛(Isabella Blow)历来行为乖张,也制造过无数壮举:她去巴黎出席纪梵希的高级定制时装发布会,身上挂了条油腻腻的铁链子,对惊愕的记者们说,她是故意的,铁链子象征了女性身上的负担。2003年2月巴黎迪奥的新装秀上,她穿了件粉红色的穆斯林长袍,从头到脚包得严严实实,时髦得让丽兹·赫利成了隐身人。出席夏奈尔的发布会,她穿件反战外套,衣服上印着布什的头像和机关枪,是她在东京买的新品牌Undercover。法国媒体气急败坏地说,这时候拿伊拉克战争局势说事儿,太不合时宜了吧!《费加罗》的一名女记者还冲动地对她进行了口头攻击。

布洛最喜欢亚历山大·麦克奎恩和帽子设计师菲利普·崔西,称赞他们的设计充满了让人激动的、热烈的优雅。著名的《女性时装日报》描述布洛是一个“个人风格朝向外太空的女人”。也许指她穿戴的奇怪服饰吧,比如像UFO的帽子什么的。麦克奎恩说她是“下流的渔夫老婆和神圣的罗马贞女的混合体”。

著名时装评论家苏西·门克斯(Suzy Menkes)曾形容和她同坐秀场第一排的同僚,比如意大利版《Vogue》主编安娜·皮阿杰(Anna Piaggi)“穿得花里胡哨,就像开巡展的时尚博物馆”。皮阿杰有美称为“垃圾婆”,她的刘海常常从斯蒂芬·琼斯(Stephen Jones)设计的帽子下偷偷钻出来,脚上穿着印有英国国旗图案的短袜子,的确看上去像巫婆代言人。但要说她如此的外表掩盖了她的专业能力,谁都不会相信。

很多时装编辑认为,如此极端的时尚感觉是必不可少的。不过出位往往带来尴尬。在卡尔·拉格菲尔德举办的一次派对上,皮阿杰戴了顶饰有羽毛的帽子,羽毛多得好像拔光了世上所有孔雀的翎子。当她戴着这顶帽子走进大厅,羽毛掠过枝形吊灯上的蜡烛,派对立刻变成人间地狱。这样的名士做派在时尚圈比比皆是。

大腕都是没个性的

功成名就的人反倒穿得规规矩矩。比如《天桥》杂志主编米兰达在巴黎时装周上穿圆领镶毛边的夏奈尔经典套装、配珍珠项链和带金属链的夏奈尔毛边小手袋。米兰达根本用不着靠着装吸引别人注意,反倒是各大品牌要上赶着送她各色礼物——她看不上的助理都不敢给她。说米兰达映射安娜·温特是有根据的,温特就喜欢夏奈尔和普拉达。她身材瘦小,却被叫做“衣服架子”,着装特色是铅笔裙、高跟鞋,不穿长筒袜,酷爱皮草,以及几十年不变、吹得很规整的发型。

英国著名时尚史专家、《泰晤士报》时尚专栏作家柯林·麦克道威尔是个典型的绅士,温文尔雅,花白的头发一丝不乱。他的衣橱里多得是非常符合传统的,甚至有些保守的套装,这让他更像是匆匆赶去金融城上班的银行家,而不是挑剔的潮流裁判者。

权威们几十年如一日穿戴一个风格的服饰,就超越时尚,形成了自己的风格。米兰达离不了的爱马仕白丝巾,被认为落伍而停产了,可戴在她脖子上,就是经典,成为个人标志。另一大腕,《国际先驱论坛报》的时尚编辑苏西·门克斯,德高望重,不是因为她年过60岁,而是她的发型。她的发型由巴黎传奇发型师亚历山大设计,没人能记起她从什么时候开始梳这个发型的了。一位时尚记者说她曾和门克斯在杜塞尔多夫看一场时装秀。那场秀老是不开场,这位老前辈自有打发时间的办法。她把头埋在双膝间,取下至少一打发针,慢慢梳理头发,再一根根仔细地、完美地把发针插回时尚圈最著名的头发里。整个过程她没有镜子,动作并不拖泥带水。门克斯老抱怨自己不会控制面部表情,总让人看出内心所想。这一点,她可比不上安娜·温特。温特任何时候都是冰棍一根,时装周期间她连轴转,你也休想看出她疲倦。据说她若是看什么东西不顺眼必定摧毁它,这种镇静、冷酷,让她得了个雅号“核武器温特”。

但喜怒形于色不妨碍门克斯成为真正的时尚大家,她展现的是从容不迫的自信。有一次她参加麦克尔·克斯的新装发布会,天花板突然坍塌砸下来,她竟然毫发未损逃了出来。门克斯历经时尚风云的变幻,早明白了自己需要什么,适合什么,任T台上再动人,也不动心,冷眼旁观,发表意见,把时尚看做是职业而不是爱好。她也许是在世的时尚编辑、评论家中被新装发布会拒之门外次数最多的人。大牌设计师们撤掉将在《国际先驱论坛报》上刊登的整版广告,作为对她发表批评文章的报复。纽约最高级的服装店Barneys曾经在时装周期间将其橱窗里的木头模特儿歪曲夸张地打扮成门克斯的形象,她自己评论说:“戴安娜·弗里兰的有生之年怕是也没享受过如此待遇吧。”

美国版《Vogue》20世纪60年代的主编戴安娜·弗里兰(Diana Vreeland),当然也是个厉害角色,她会因为看不惯属下穿双咯咯作响的鞋子而解雇她。上世纪50年代,作家凯·汤普森的小说《甜姐儿》中,《品质》杂志主编麦琪即以她为原型。弗里兰的穿着风格也很有特色——几十年不变的毛衣、黑裙子,简单、朴素得好像制服,似乎没有一丝一毫的个性。她有个著名专栏名为“你为什么不……”写的内容有:你为什么不用跑气的香槟给孩子洗他的金发?你为什么不在育儿室墙上贴世界地图,这样孩子们长大才不会目光狭隘?这一句式成为流行语,从此全世界的时尚评论员都用这种提问式句子写评论。 时装搭配江湖vogue时装时尚