风之影

作者:苌苌

( 《风之影》 )

西班牙前任驻华大使艾力塞在《风之影》的中文版序中说,他看完这部小说,就有强烈的愿望,想让中国读者体会到萨丰那“登峰造极的魔法般的精彩和神秘”以及“西班牙文学的另一种维度”。上一个为世界熟知的西班牙作家是谁?400年前写《堂吉诃德》的塞万提斯?西班牙人是那么以文学为骄傲,开在世界各地的西班牙文化交流中心,都叫做“塞万提斯学院”,去年在北京也开了一个。塞万提斯学院里的图书馆都以优秀的西班牙语系作家命名,北京分到一个“马查多”,他是个诗人,查了一下“博尔赫斯”,是在纽约。《风之影》是近年在本土和英美最畅销的西班牙小说,但卡洛斯·鲁伊斯·萨丰是否能混上以自己名字命名的图书馆,就很难说了。

小说开始于1945年的巴塞罗那,主人公达涅尔是一个二手书店老板的儿子,小时候的一天,父亲带他去了“遗忘书之墓”,这是一个由巴塞罗那的图书从业者建立的秘密图书馆,收藏所有“那些迷失在时空长河,但始终拥有灵魂的书”。达涅尔被允许选一本自己喜欢的书带回家,并且被要求用一生来爱护它。他选中的小说就叫做《风之影》,作者是一位叫胡利安·卡拉斯的人。这本小说让10岁的达涅尔着了迷,于是在这座城市中,开始了他的寻访作者之旅。在寻找过程中,他逐渐长大成人,情窦初开,感悟人生。

不妨用作者自己的话来形容这本小说的风格。读完小说,再翻回来看,第一章中写到的达涅尔读完卡拉斯的《风之影》的感觉,正是接下来要读到的这本小说的模样:“故事的结构就像俄罗斯套娃,每个娃娃里总是还有个更小的娃娃。就这样,一个叙述主题逐渐发展成一千个故事,仿佛进入了布满棱镜的走廊,一种相貌却有各式各样不同的呈现。”作者丰富的想象力曾让美国书商把他比作马尔克斯和博尔赫斯的结合体——西班牙血缘很容易让人做这样的联想,但这本小说并不是魔幻现实主义的继承者,那些看上去比较诡异的情节和人物,作者后来都赋予了他们很现实的、想象力也很准确的存在理由,倒是萨丰在访谈中说受维多利亚时代的英国小说影响颇深。

近年畅销西方的小说,有一种朝老派小说回归的趋势,比如以自我救赎为主题,或者像《风之影》一样,新颖的结构下,是老套的文艺审美取向——光明和黑暗鲜明对立,如女神般的女主角,执著相爱的男女主人公受到家庭的阻力,维特式烦恼总是困扰着男主人公。少不了黑暗恐怖的场景,非常脸谱化的坏人,故意制造的悬念,而情节总是峰回路转,最后来个大团圆的结局。

印象中的巴塞罗那的阳光总是很好,海滨码头风光旖旎,还有奇丽的建筑,但小说中的巴塞罗那老是下雨,只见日渐没落的豪族和破产的商铺。故事发生的时间,西班牙正处在独裁者佛朗哥的统治之下,持政治异见者和异常性取向的角色遭到迫害,可以把“遗忘书之墓”看做是一个隐喻——佛朗哥时期被压抑和破坏的记忆。这应该是它在西班牙很受欢迎的理由之一,另外就是对人物刻画,书中出场的诸多人物,都有鲜明个性。特别是后来成为达涅尔的跟班儿的费尔明,曾经从间谍沦为乞丐,语言鲜活,会以过来人的口吻说那种脍炙人口的台词(也有些造作),人物关系彼此关联,就是他们各自的故事组成了当时西班牙的现实。

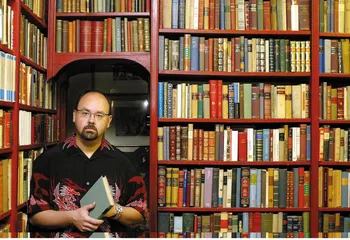

( 卡洛斯·鲁伊斯·萨丰

)

( 卡洛斯·鲁伊斯·萨丰

)

萨丰说他的师承从狄更斯到福楼拜,《包法利夫人》要是放在现代来写,恐怕要多出不少性描写。萨丰的小说就是这样一个时代的矛盾体,一方面,精神上他想强调执著的苦恋;另一方面,一逮着机会,就不惜笔墨做一些拙劣的性描写,总之,处处透着他的“维多利亚精神”——“努力寻求最适合市民文化的艺术形式”,这可能和他的成长背景有关。

萨丰1964年出生于巴塞罗那,曾经任职广告界,1993年移居美国加州,给好莱坞当编剧。在《风之影》出版时候,他已经从事写作13年,出版过几本青春小说。《风之影》是他转型的第一部小说,也是他打算完成的“巴塞罗那4部曲”的第一部。小说一开始就野心勃勃,作者想象力都淤了,以至于节奏有些拖沓,中间往后开始显得信心十足,放松下来,幽默感、紧张感都有了。在访谈中谈到《风之影》为什么能畅销时,萨丰对此颇有研究:“首先,要有个好故事,人物要立得住,要让所有读者都能从书中的各个角色上找到共鸣;其次,要学会吊读者的胃口,作者要懂得藏起自我,不要老是写那种好像警世恒言的句子。”

另外他没说的秘诀,就是对政治元素的利用。书中对佛朗哥时代特征的描述非常表面化,但同情时代的弱者,蜻蜓点水式地表达一些态度,还是很容易获得人们的好感甚至尊敬。 风之影